- Минск-Пассажирский

- Минск-Восточный

- Степянка

- Озерище

- Колодищи

- Городище

- Смолевичи

- Красное знамя

- Жодино

- Борисов

- Новосады

- Приямино

- Крупки

- Бобр

- Славное

- Толочин

- Коханово

- Орша

- Можеевка

- Стайки

- Богушевская

- Замосточье

- Лучеса

- Витебск

-

на станцию

отправления

-

Минск-Пассажирский

Станция Минск-Пассажирский расположена в городе Минске — столице Республики Беларусь, административном центре Минского района и Минской области. Минск — крупный узел железных дорог на Брест, Москву, Вильнюс, Гомель и др.

23 августа (4 сентября) 1870 года в присутствии действительного статского советника Токарева и при стечении многочисленной публики была совершена закладка станции Минск Московско-Брестской железной дороги (в настоящее время станция Минск-Сортировочный ). Епископ Минский и Бобруйский Александр отслужил молебен с водоосвящением и провозглашением многолетия императору и всему царственному дому. Епископ призвал своих прихожан усердно помолится Богу, чтобы тот благословил «начало сооружения общественного дома и да поможет устроить оный скоро, успешно и соответственно ожидаемых удобств и пользы общественной».

История станции Минск-Пассажирский началась со строительства Ландваро-Роменской железной дороги.

21 июля 1872 г. председателем Правления Московско-Брестской железной дороги фон Мекком и управляющим Ландваро-Роменской железной дороги Петерсом было заключено предварительное соглашение о соединительной ветви между дорогами в Минске. С открытием участка Минск–Ново-Вилейск Ландваро-Роменской железной дороги в январе 1873 г. на белорусской земле появился первый железнодорожный узел Минск, работавший на 3 направления.

Станция Минск Московско-Брестской железной дороги со временем стала на узле основной сортировочно-грузовой. Пассажирское движение было сосредоточено на станции Минск Ландваро-Роменской железной работы.

В 1873 г. было возведено здание Виленского вокзала (в настоящее время вокзал станции Минск-Пассажирский) Ландваро-Роменской (позже Либаво-Роменской) железной дороги.

Здание имело общую длину 22 сажени (46,86 м), средняя кирпичная часть — ширину 5,5 сажени, деревянные боковые — 5,3 сажени.

Первым начальником станции Минск Ландваро-Роменской железной дороги был студент Московского университета Василий Васильевич Склифосовский, брат известного хирурга Н.В. Склифосовского. Благодаря строительству вокзала, который в то время находился на окраине города, началась бурная застройка прилегающих к нему улиц: Бобруйской, Петербургской и Сергиевской (в настоящее время не сохранились), Михайловской (ныне ул. Кирова), Николаевской (ныне ул. Ульяновская). К 90-м годам 19 века окончательно сформировалась Привокзальная площадь в виде вытянутого прямоугольника вдоль Бобруйской улицы.

Минск (летописный Меньск, Менеск) — город с многовековой историей (впервые упоминается в «Повести временных лет» под 1067 г.), основанный как порубежная крепость Полоцкого княжества, был центром удельного княжества, затем центром воеводства Белорусско-Литовской державы, в Российской империи стал губернским городом, с 1919 года был столицей БССР и сейчас столица 10-миллионного суверенного государства, которое появилось на географической карте в 1991 году — Республики Беларусь.

Минск сегодня — это современный административный, передовой научный, образовательный, культурный и спортивный центр Беларуси. Это и крупнейший промышленный город страны. Он занимает площадь более 200 квадратных километров. Население города превышает 1 миллион 800 тысяч жителей.

Достопримечательности:

Для приезжающих в столицу Беларуси по железной дороге Минск начинается с вокзала и Привокзальной площади. Современный железнодорожный вокзал Минска был построен в 2000 г. В цокольном этаже находятся камеры хранения и пункты обмена валют, на втором и третьем – сувенирные лавки, магазины, экспресс-кафе, ресторан.

Украшением Привокзальной площади являются две многоэтажные башни, названные «Воротами города». Построенные после Второй мировой войны здания стилизованы под оборонительные башни древнего замка. На одной из башен самые большие в Беларуси часы. Это трофей, захваченный у немцев во время Второй мировой войны. Солидный возраст часов, которым уже больше столетия, и размеры (диаметр превышает 3,5 метра) делают их одной из интересных достопримечательностей.

Минская ратуша на площади Свободы была восстановлена по старинным чертежам и данным археологических раскопок в 2003 г. на своем историческом месте. Здание неоднократно уничтожалось, горело и восстанавливалось.

С площади Независимости берет начало проспект Независимости – главная магистраль города, которая возникла еще в начале XIX века как улица Захарьевская.

Разрушенная во время последней войны улица была выпрямлена и расширена, архитектурный облик улицы был изменен однако многие старые здания органично вошли в новый ансамбль городского проспекта.

Пространство от площади Независимости до площади Победы исследователи сравнивают даже с Елисейскими полями и Невским проспектом Санкт-Петербурга. В начале 90-х годов прошлого века этот участок был включен в Свод памятников истории и культуры Беларуси.

На проспекте Независимости в микрорайоне «Восток» находится новое здание Национальной библиотеки Беларуси, открытое для пользователей 16 июня 2006 г.

Национальная библиотека Беларуси – уникальный архитектурно-строительный и программно-технический комплекс, построенный в соответствии с новейшими научно-техническими разработками.Здание самого большого книгохранилища страны напоминает гигантский ограненный алмаз. Вместимость книгохранилища – 14 млн. единиц, в нем 20 читальных залов, 2000 читательских мест.

На крыше библиотеки (высота здания более 70 метров) размещается обзорная площадка.

На левом берегу реки Свислочь находится Троицкое предместье – воскрешенный уголок старого Минска. Освоение этого района города, согласно археологическим изысканиям, началось в XII веке.

В начале XVI века на этом месте находился костел Святой Троицы, давший название предместью.

В старом квартале много музеев, галерей, магазинов, кафе и сувенирных лавочек.

Памятники архитектуры:

Свято-Духов кафедральный собор (бывший костел и монастырь бернардинок) построен в стиле виленского барокко. Собор был заложен в 1642 году и достроен в 18 веке.

В иконостасе собора содержится целый ряд замечательных икон, в том числе чудотворная икона Божьей Матери, явившаяся на берегу Свислочи в 1500 году.

Костел Пресвятой Девы Марии и монастырь иезуитов (2-я половина 17 – начало 18 вв.)

Памятник архитектуры барокко.

Свято-Петро-Павловский собор(1612–1620 гг.)

Здание собора одно из старейших в Минске.

Памятник архитектуры с элементами ренессанса и барокко.

Свято-Александро-Невская церковь

памятник архитектуры ретроспективно-русского стиля 1898 г.

Костел Святых Симеона и Елены (Красный костел) построен в 1908–1910 гг.

Памятник архитектуры неороманского стиля.

В городе находится большое количество музеев:

Национальный художественный музей Республики Беларусь;

Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны;

Национальный музей истории и культуры Республики Беларусь;

Литературный музей Янки Купалы;

Литературно-мемориальный музей Якуба Коласа; Литературный музей Максима Богдановича; Музей истории белорусской литературы; Литературный Музей Петруся Бровки; Музей валунов; Музей природы и экологии Республики Беларусь; Музей Истории Белорусского Кино; Дом-Музей I Съезда РСДРП филиал Национального Исторического Музея Беларуси и др.

театров:

Белорусский Государственный Музыкальный театр;

Белорусский Государственный театр Кукол;

Национальный академический Большой театр оперы и балета;

Национальный академический театр имени Янки Купалы;

Театр-студия Киноактера;

Белорусский республиканский театр юного зрителя;

Государственный Молодежный театр Республики Беларусь;

Национальный академический драматический театр имени Максима Горького и др.

спортивных объектов:

многопрофильный спортивный комплекс Минск-Арена;

Дворец спорта;

Футбольный манеж;

Ледовый дворец спорта;

Дворец тенниса;

стадион «Динамо»;

стадион «Трудовые резервы» и др.Социально-культурные объекты Белорусской железной дороги:

Минский музей истории Белорусской железной дороги:

Адрес: Республика Беларусь, 220039, г. Минск, ул. Чкалова, 7, Дворец культуры и спорта железнодорожников.

Контактные телефоны: (+375 17) 225 24 14, 225 54 79.

Минский Дворец культуры и спорта железнодорожников

Адрес: Республика Беларусь, 220039, г. Минск, ул. Чкалова, 7.

Контактные телефоны: (+375 17) 224-89-95. -

Минск-Восточный

Станция Минск-Восточный — железнодорожная станция в Минске на линии Оршанского направления.

В 2010 году на станции Минск-Восточный началось строительство подземного пешеходного тоннеля (под железнодорожными путями, для соединения улицы Судмалиса с пересечением улиц Смоленской и Пулихова, обеспечения пассажирам метро выход от «Пролетарской» к платформам станции Минск-Восточный). После завершения строительства старый пешеходный мост над путями демонтируется.

Достопримечательности:

В окрестностях станции расположена Слепянская водная система, одна из водных артерий Минска.

Слепянская водная система входит в Вилейско-Минскую водную систему. Протяженность канала в черте города — 22 км. На протяжении системы расположено 13 каскадов.

Строительство Слепянской водной системы началось в 1981 году после окончания строительства водохранилищ Криница, Дрозды.

Головное сооружение системы — Цнянское водохранилище — начали заполнять в 1982 году. Строительство Слепянской системы было закончено в 1985 году.

После введения в эксплуатацию Вилейско-Минской водной системы стало возможным создание многочисленных зон отдыха. «Ожерелье» каналов и водоемов создает свой микроклимат и зоны отдыха. Вдоль берегов много зелени, малые архитектурные формы – валуны, скамейки, фонари, продуманы спуски к воде.

До строительства Вилейско-Минской водной системы вся промышленность Минска питалась подземной артезианской водой, той же, что и жители города. Запасы артезианской воды уменьшаются катастрофически быстро.

Минск – единственная европейская столица, не стоящая на большой реке. Проблема питьевой воды была острой. Строительство канала, который соединил приток Немана — реку Вилию — с минской рекой Свислочью, дало возможность напоить промышленные предприятия города технической водой. Такую же воду после специальной обработки получают и жители Минска.

Введение в эксплуатацию Вилейско-Минской водной системы позволило оживить пересохшие русла рек и озер, некогда окружавших город, дополнить их искусственными сооружениями. В результате создается единая система парковых территорий и водных пространств, и каждый жилой район Минска получает свою зону отдыха.

-

Степянка

Станция Степянка расположена в микрорайоне Степянка г. Минска.

Станция открыта для перевозки грузов в контейнерах массой 3 и 5 тонн.

Микрорайон Степянка находится на окраине Минска.

Степянка — бывшая деревня к северо-востоку от станции «Минск-Пассажарский». На протяжении многих лет вся жизнь здесь была сосредоточена возле железной дороги.

В 30-е годы предшественником современного здания вокзала был деревянный дом. Одна его часть служила вокзалом, а в другой жила семья станционного смотрителя. Степянкой тогда называли только станцию, а поселок — Липки.

Рядом с поселком находились воинские части, аэродром, военные склады. После войны в Степянке началось строительство военного городка.

Улица Геологическая одно время была главной улицей Степянки. Имя ей дала белорусская гидрогеологическая экспедиция, которая находится здесь до настоящего времени. Название улицы Болотной — напоминание об осушенном болоте, на месте которого в 50-е годы появились и другие улицы с романтичными названиями Высокая, Ясная, Полярная и Южная.

Самая крупная улица микрорайона — Карвата. Она названа в честь военного летчика Владимира Николаевича Карвата, первого обладателя звания Героя Беларуси. Здесь также установлен памятник советским летчикам.

Достопримечательности:

В районе станции Степянка железная дорога пересекает Минскую кольцевую дорогу. Минская кольцевая автомобильная дорога или магистраль М9 — это автомобильная трасса в Минске, проходящая приблизительно по административной границе города. Протяженность трассы составляет 56,2 километра.

Строительство Минской кольцевой автомобильной дороги началось в 1956-м и завершилось в 1963 году. Изначально она относилась к третьей категории автодорог, имела по одной полосе в каждую сторону, а ширина ее проезжей части составляла 7,5 метров.

В 1980 году начата реконструкция Минской кольцевой дороги. Построено 26,8 километра четырёхполосной дороги первой категории, остальные 29,4 километра — второй категории с двумя полосами.

К концу 1990-х дорога перестала справляться с возросшей нагрузкой: интенсивность движения достигла 16—18 тысяч автомобилей в сутки, в то время как на дороге имелись пересечения в одном уровне, светофоры, остановки маршрутных автобусов.

В связи с этим 7 августа 2001 года было подписано распоряжение Президента Республики Беларусь о проведении реконструкции дороги. Работы было поручено завершить к ноябрю 2002 года.

Реконструированная магистраль была открыта 7 ноября 2002 года.

В настоящее время Минская кольцевая — это дорога первого класса с шестью полосами движения. Ширина дороги составляет 29 метров. Пропускная способность дороги составляет 85 тысяч машин в сутки.

-

Озерище

Станция Озерище расположена в черте г. Минска.

Озерище — название бывшей деревни. В 1973 году Указом Президиума Верховного Совета БССР деревня Озерище была присоединена к Минску.Достопримечательности:

Недалеко от станции Озерище расположен Музей валунов.

Музей валунов не имеет аналогов в Европе, этот парк занимает территорию в 6,5 га. В нем размещено более 2-х тысяч валунов, которые когда-то принес на территорию Беларуси ледник, много веков спустя их перевезли на Минщину для создания музея.

Большая часть камней сложена в композицию, изображающую карту современной Беларуси, «экспонаты» этой карты имитируют рельеф страны, дорожки между камнями повторяют реки и главные дороги республики.

Музей содержит большое количество необычных и уникальных экземпляров, например, «Борисовы камни» с высеченными шестиконечными крестами и надписями, камень «Крест Стефана Батория», возле которого, по легенде, обедал во время похода на восток король Великого княжества Литовского, и камень «Дед», доставленный с древнейшего на территории Беларуси языческого капища. Здесь же можно увидеть и интереснейшие композиции «Камень в жизни человека», «Петрографическая коллекция», «Форма валунов» и другие.

Музей валунов доступен к посещениям в любое время года. Его парковая зона является излюбленным местом отдыха жителей города. -

Колодищи

Станция Колодищи расположена в одноименном агрогородке.

Поселок Колодищи был основан во второй половине XIX века. В 1871 году было закончено строительство Московско-Брестской железной дороги и построена станция Колодищи. После появления железной дороги жизнь изменилась — был построен небольшой лесопильный завод и проведена узкоколейная дорога. В 1917 году был построен военный городок и воинская часть по обучению собак для пограничной службы. Была построена железнодорожная ветка Колодищи—Михановичи. В 2011 году поселок Колодищи преобразован в агрогородок.

В Колодищах проживает около 14 тысяч человек.

Достопримечательности:

Рядом с поселком проходит автомобильная дорога, которая фактически дублирует Московско-Бресткую железную дорогу и играет ключевое значение в экономике нашей страны.

Ее протяженность от Бреста до границы с Российской Федерацией составляет 609 км. На километровых столбиках вдоль дороги указано количество километров от Бреста. Магистраль является частью международной дороги Е30 (Берлин—Варшава—Минск—Москва—Саратов—Челябинск). Она объявлена Европейским cоюзом одним из главных приоритетов среди общеевропейских транспортных маршрутов. По этой магистрали движется основной поток автотранспорта, идущего из западноевропейских государств.

Ныне дорога превратилась в сложный транспортный комплекс, включающий различные службы. Пользование автострадой платное для иностранцев и граждан СНГ, что позволяет обустраивать и другие белорусские дороги. В республиканском перечне дорог белорусский участок автострады обозначен как М1, т.е. магистральная дорога № 1. Ее часто называют «белорусским экватором».

Современная скоростная автомагистраль проложена главным образом на новом месте, хотя ее общий маршрут приближен к прежней дороге, а на отдельных участках совпадает с ней. Особенностью ее является то, что она проложена в обход большинства прилегающих городов. Над шоссе в местах пересечений со второстепенными дорогами — виадуки, т.е. мосты.

Главная магистраль Беларуси имеет по сравнению с большинством других основных дорог страны весьма молодой возраст.

В XIX веке было решено связать Москву с Варшавой.

Когда-то по шоссе передвигались почтовые экипажи и кареты с пассажирами. Но вскоре (в конце XIX — начале XX веков) покатили по нашим дорогам первые автомобили с бензиновыми двигателями, или, как их тогда называли, «самобегущие коляски». Первыми владельцами автомобилей в начале XX века были минский губернатор, один из помещиков Мозырского уезда, владелец Борисовской спичечной фабрики, две машины принадлежали Радзивиллам в Несвиже. В Беларуси по числу безлошадных экипажей лидировал, конечно, губернский Минск. Уже в 1914 году к услугам горожан и гостей Минска было 6 таксомоторов частного извоза.

Агрогородок Колодищи окружен зеленой зоной. В его черту входит биологический заказник «Глебковка».

Заказник образован в 2001 году с целью сохранения в естественном состоянии ценных лесных формаций с редкими животными и растениями. Лесной массив заказника относится к лесопарковой части зеленой зоны Минска, имеет водоохранное значение для истоков реки Глебковка.

Ряд популяций видов растений и животных заказника занесены в Красную книгу Республики Беларусь.

Среди занесенных в Красную книгу — пустельга обыкновенная — птица из отряда соколообразных семейства соколиных. Пустельга обладает способностью к трепещущему полету, использует его для поиска добычи, останавливаясь на месте на высоте 10—20 м. Заметив добычу, стремительно падает вниз. В последнее время птица часто облюбовывает города и прилегающие к ним территории, селясь в непосредственной близости к человеку.

Среди растений, занесенных в Красную книгу, на территории заказника произрастают купальница европейская, лилия кудреватая, живучка пирамидальная, змееголовник Руйша, шпажник черепитчатый, ятрышник обожженный. Типичные экосистемы заказника: леса сосновые, еловые, березовые.

В 1972 году в Колодищах была принята в эксплуатацию новая телевышка высотой 350 м, которая позволила значительно улучшить качество и организовать передачу Республиканского цветного телевидения. С этой радиотелевизионной передающей станции сейчас осуществляется почти все теле- и радиовещание в Минском регионе.

С 1 июля 2005 года впервые в республике на 48 ТВК из населенного пункта Колодищи была начата постоянная эфирная трансляция пакета телевизионных и радиовещательных программ в цифровом формате.

-

Городище

Станция Городище расположена в поселке Городище Колодищанского сельсовета Минского района.

Достопримечательности окрестностей:

В окрестностях Городища расположен знаменитый мемориал «Курган Славы». Памятник находится на 18-м километре Московского шоссе. Курган был насыпан в честь победоносного завершения Белорусской наступательной операции под кодовым названием «Багратион» — по фамилии одного из видных полководцев войны 1812 года. Военные специалисты считают, что операция «Багратион» является одной из наиболее поучительных во Второй мировой войне по смелости, масштабу, стратегическому замыслу и тщательности подготовки.

Была освобождена большая часть Украины, соединения Красной Армии вышли на государственную границу с Румынией и подступили к предгорьям Карпат — на юге. На севере Новгородская и Ленинградская области освобождены еще в январе—феврале 1944-го.

Фланги, южный и северный, продвинулись далеко на запад. А между ними — Беларусь. Образовался огромный выступ, обращенный вершиной на восток. Его называли «Белорусской балкон».

Этот выступ имел большое стратегическое значение для обеих сторон. Противник — группа армий «Центр» — закрывал им подступы к Восточной Пруссии и Польше, от него можно было начинать и наступление по разным направлениям.

Немецкое командование было уверено, что основной удар летом 1944-го будет наноситься не здесь, а скорее всего на Украине. Внимание немецкой разведки было приковано к четырем советским танковым армиям, дислоцированным на Украине.

К границам Беларуси была направлена 5-я танковая армия под командованием Ротмистрова П.А. и три танковых корпуса — Бахарова Б.С., Бурдейного А.С. и Панова М.Ф.

К началу операции «Багратион» здесь был создан перевес советских войск над немецкими. Они превосходили противника в живой силе в два раза, в артиллерии — в три, в танках и самолетах — в пять.

С севера были сосредоточены войска 1-го Прибалтийского фронта (командующий Баграмян И.Х.) и 3-го Белорусского (командующий Черняховский И.Д.). В той стороне и 5-я танковая армия Ротмистрова П.А., танковый корпус Бурдейного А.С., ряд других соединений. Готовилось окружение немецких войск в районе города Витебска.

Справа от Минска — город Могилев. Перед ним — войска 2-го Белорусского фронта (командующий Захаров Г.Ф.). Задача фронта: освободить Могилев, форсировать две речных преграды, одна из которых — Днепр, и постоянно, днем и ночью, навязывать гитлеровцам бои, чтобы они быстро отступить к Минску не смогли. В конце восточной линии, на юго-востоке, почти на юге — Гомель и Бобруйск.

Гомель — единственный из областных центров Беларуси был освобожден еще осенью 1943-го (в ноябре). Великая битва за Беларусь началась ровно через три года после начала войны — 23 июня 1944 года. В 6:00 в небо взвились красные ракеты — и земля задрожала от грома сотен батарей.

Во второй половине дня — 3-го июля 1944-го — Минск был очищен от врага. Столица Беларуси была освобождена. Полностью Беларусь была освобождена лишь 28 июля после ликвидации последнего из «котлов» Белорусской операции — Брестского. Вся территория, вплоть до Березины — это территория самого большого из «котлов» Белорусской операции — Минского.

Такого гигантского котла окружения в глубину обороны в ходе преследования еще никто не осуществлял. Было окружено 105 тысяч немецких солдат и офицеров. В результате боев в Минском «котле» было взято в плен более 35 тысяч человек, в числе пленных оказались 12 генералов.

В результате операции «Багратион» была полностью освобождена Беларусь, значительная часть Литвы, часть Латвии, Украины и часть польских земель до Вислы. Советские войска вплотную подошли к воротам Восточной Пруссии, к тем местам, где война начиналась.

В память об этой операции как вечная благодарность белорусского народа армии-освободительнице и высится на Московском шоссе величественный Курган Славы. Высота земляного холма — 35 метров и почти столько же, чуть больше (35,6 метра) высота архитектурно-скульптурного сооружения на его вершине — четыре штыка. Они символизируют содружество четырех фронтов в Белорусской операции 1944 года.

Открытие Кургана Славы состоялось 5 июля 1969 года — в 25-ю годовщину освобождения Беларуси, в один день с Хатынью.

Рядом с поселком находится заказник республиканского значения «Юхновский». В заказнике произрастает целый ряд редких видов растений, включенных в Красную книгу Беларуси. Среди них — арника горная, баранец обыкновенный, пыльцеголовник длиннолистный, лилия кудреватая, чина горная, купальница европейская.

Фауна природоохранной территории представлена 78 видами птиц, из них наиболее редкий обитатель, внесенный в Красную книгу Беларуси — чеглок; 14 видами млекопитающих — среди них косуля, кабан, енотовидная собака, лисица, черный хорек, лесная куница, горностай, белка, заяц-беляк. -

Смолевичи

Станция Смолевичи расположена в одноименном городе, административном центре Смолевичского района Минской области.

В 1871 году было завершено строительство железной дороги Москва—Брест, пересекающей город с востока на запад.

Возле Смолевичей была построена станция Витгенштейновская, названная в честь полководца Отечественной войны 1812 года, прославившегося во время битвы с французами при Березине. Первым начальником станции был Андриан Тихов.

С 1930 года станция называется Смолевичи.

Смолевичи расположены на реке Плиса, в 35 км к востоку от города Минска. Главным промыслом древних смолевичан была добыча смолы из древесины. Отсюда и пошло название города.

Первое упоминание о городе содержится в грамоте подчашего Великого Княжества Литовского Олехны Судимонтовича, датируемой 1448 годом. В 1508 году Смолевичи передаются королем Сигизмундом во владение гетману Великого Княжества Литовского князю Константину Острожскому, который ознаменовал это событие строительством церкви Святого Николая.

В 1586 году город Смолевичи переходит во владение старосты Борисовского, гетмана Великого Княжества Литовского Крыштофа Радзивилла. Благодаря своему местоположению в городе во второй половине XVI века развиваются торговля, ремесла. В первой половине XVIII века здесь уже было 120 дворов и проживало около тысячи человек.

В 1700—1721 гг. город Смолевичи познал все тяготы Северной войны.

В 1793 году центральная часть Беларуси, включая город Смолевичи, вошла в состав Российской империи.

Строительство в 1871 г. прошедшей через Смолевичи железной дороги Брест—Москва открыло возможности промышленного развития города. С июня 1924 года Смолевичи стали центром района. С 27 сентября 1938 года — поселок городского типа.

Вторая мировая война 1941—1945 гг. запечатлелась в памяти смолевчан бременем оккупации и радостью освобождения 2 июля 1944 г. частями 2-го гвардейского танкового корпуса и 352-й стрелковой дивизии.

7 марта 1968 года Смолевичи получили статус города. с 2010 года Смолевичи включены в список городов-спутников Минска. В городе проживают около 15 тысяч человек.Достопримечательности:

Одним из главных объектов cмолевичской земли является главный аэропорт страны.

Национальный аэропорт Минск — это международный аэропорт. Находится в 42 км от центра Минска. Строительство аэропорта началось в 1977 году по проекту ленинградского института. Первая очередь международного аэропорта Минск была запущена в эксплуатацию в 1982 году.

С лета 1983 года аэропорт начал работать с рейсами внутренних авиалиний СССР. Современный аэровокзальный комплекс к тому времени еще не был построен, поэтому обслуживание пассажиров велось во временном здании аэровокзала, которое называется ангар. 28 марта 1989 года аэропорт приобрел статус международного и начал принимать рейсы из-за рубежа.

23 февраля 1993 года состоялось открытие нового здания аэровокзала, имеющего уникальную архитектуру и современное техническое оснащение.

В административном отношении территория аэропорта и близлежащего поселка Сокол относится к Октябрьскому району города Минска, хотя географически он находится в Смолевичском районе Минской области.

В связи с закрытием аэропорта Минск-1 планируется перенос расположенного там Минского авиаремонтного завода в Национальный аэропорт. На стоянках в аэропорту одновременно могут разместиться 48 воздушных судов.

Национальный аэропорт Минск является аэропортом базирования белорусских национальных авиакомпаний «Белавиа» и «ТрансАвиаЭкспорт».

В 2010 году белорусским национальным перевозчиком «Белавиа» были открыты новые регулярные рейсы в Ригу, Стокгольм, Тегеран, Батуми, Екатеринбург, Москву (Внуково) и Ашхабад. Новыми партнерами Национального аэропорта Минск, которые начали выполнять рейсы на регулярной основе, стали SunD'or (Израиль), АэроСвит (Украина) и РусЛайн (Россия) с новыми направлениями в Тель-Авив, Киев и Краснодар. Также регулярные рейсы в Минск выполняют «Австрийские авиалинии», «Лот» (Польша), «Люфтганза» (Германия), «Эль-Аль» (Израиль), «Туркменские авиалинии».

В Смолевичах верующими из местного католического прихода Святого Валентина установлен единственный в Беларуси памятник святому Валентину. Памятник отлит из бронзы и установлен на высоком каменном постаменте. Святой слегка склоняет голову, как бы вслушиваясь в признания влюбленных, а правая рука статуи поднята, чтобы благословить их. В город приезжают молодожены и влюбленные со всей страны. Пары приносят цветы к памятнику и клянутся друг другу в верности.

Смолевичский край — родина многих известных людей, тех, кто своей деятельностью прославил Беларусь. Среди них — этнограф и географ Э.К.Пекарский,

астроном Г.А.Тихов,

ботаник, бывший президент Академии наук БССР В.Ф.Купревич, археолог А.М.Левданский, писатели Игнатий Дубовский, Микола Никанович, Владимир Юревич, Иван Синявский, заслуженная артистка Республики Беларусь Татьяна Мархель, олимпийские чемпионки Антонина Кошель и Марина Лобач.

-

Красное знамя

Станция Красное знамя расположена в поселке Октябрьский Смолевичского района Минской области.

Достопримечательности:

Недалеко от станции Красное знамя находится объект, который как бы соединяет век XX и XXI–й. Речь идет о усадьбе Ваньковичей в небольшой деревушке Алесино.

В Алесино сохранились хозяйственные постройки, появившиеся здесь на рубеже XIX–XX веков. Среди них — бровар и склад. Здания выстроены из красного кирпича и бутового камня. Такое смешение было крайне популярно в то время. К сожалению, не сохранилось здание господской усадьбы знаменитого рода Ваньковичей. Одним из известных представителей этой знаменитой шляхетской фамилии является художник Валентий Ванькович.

Ваньковичи — древний белорусский дворянский и шляхецкий род герба «Лис».

Первое упоминание о Ваньковичах относится к 1499 году. Постоянная генеалогия рода ведется с XVI века, когда Ваньковичи имели имения в Новогрудском повете и около Вилейки.

Представители рода были православными, с начала XVII века — католиками. В XIX—XX веках владели деревнями в Игуменском повете, занимали должности в администрации Великого княжества Литовского, выбирались в органы дворянского самоуправления Российской империи.

Были также владельцами в Смиловичах. Последним владельцем Смиловичей являлся сын Леона Ваньковича, также Леон (1874—1949 гг), женившийся в 1897 году на Стефании Броель-Пляттер.

В 1912 году представители широко разветвленного рода Ваньковичей с целью оказания материальной помощи своим бедным родственникам создали благотворительную организацию «Организация взаимной помощи дворян Ваньковичей», которая имела свой устав и возглавлялась советом.

Среди известных представителей рода следует отметить Валентия-Вильгельма Ваньковича — художника и живописца, Ваньковича Яна-Эдварда Валентия, сына Валентия Ваньковича, одного из руководителей восстания 1863—1864 гг.

-

Жодино

Станция Жодино расположена в одноименном городе Минской области.

В 1871 году через Жодино прошла железная дорога, построилась железнодорожная станция.

Около 100 лет назад вице-председатель Императорского Русского Географического общества В.П.Семенов в «Географическом описании нашего Отечества» отмечает: «На 19-й версте от станции и города Борисова лежит станция Жодино, отгружающая до 100 тысяч пудов лесных материалов и дров. Вблизи нее и речки Жодинки расположено село Жодино с Петропавловской деревянной церковью и школой».

Жодино стало городом только с 1963 года. Ранее поселение называлось местечко Жодин. Население города сейчас составляет 62,4 тысячи человек. Город расположен на расстоянии 44 км от Минска и равноудален (примерно на 650 км) от Москвы, Киева и Варшавы.

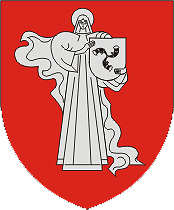

Местечко было основано на реке Плиса в 1643 году Богуславом Радзивиллом, и изначально получило название Богуслав Поле. Герб Жодино — в красном поле «варяжского» щита серебряная женская фигура, вероятнее всего Богородица держит щит с гербом, который носили и Радзивиллы — «Трубы».

Богуслав Радзивилл — это одно из самых известных имен, связанных с этим городом. Богуслав Радзивилл родился 3 мая 1620г. в Гданьске — князь Священной Римской империи, магнат, великий хорунжий Великого княжества Литовского с 1638 года, великий конюший Великого княжества Литовского с 1646 года, староста барский, генеральный наместник герцогства Пруссия (Бранденбург—Пруссия) с 1657 по 1669г., депутат сейма Речи Посполитой.

Богуслав Радзивилл был последним по мужской линии представителем кальвинистской линии князей Радзивиллов — биржанской ветви магнатской фамилии Великого княжества Литовского. Правнук великого гетмана литовского Николая Радзивилла «Рыжего». Сын виленского каштеляна Януша Радзивилла (1579—1620гг.), и Елизаветы Софии Бранденбургской, дочери маркграфа курфюрста Бранденбурга Иоанна Георга Гогенцолерна.

Богуслав Радзивилл был владельцем обширных владений — Биржи, Кейданы, Невель, Себеж, Копысь, Слуцкое княжество с городами Слуцк, Копыль, Старобин, Дубинки и другие имения.

С 1637 по 1648г. Б.Радзивилл учился за границей, в Германии, Голландии, Англии и Франции. По возвращении на родину получил должность конюшего Великого княжества Литовского. С 1649 он возглавил королевскую гвардию.

Участник сражений с казацкими войсками во время казацкой войны Богдана Хмельницкого, он проявил полководческий талант и храбрость усмиряя казацкие бунты.

Во время войны (1654—1667гг.) в 1655 году принимал участие в осаде Могилева и был ответственным за строительство фортификаций Слуцка.

Известие о вступлении в войну Швеции, застало Богуслава Радзивилла в Вильне, где была его летняя резиденция. После шведского вторжения вместе со своим двоюродным братом Янушем Радзивиллом он начал переговоры с королем Швеции Карлом X Густавом, направленные на выход Великого княжества Литовского из польско-литовской унии.

В 1655 году была подписана Кейданская уния, по которой возник союз между королем Швеции Карлом X Густавом и Радзивиллами. Это был союз не между людьми, а между странами — Швецией и Великим княжеством Литовским. Союз мог иметь весьма положительные последствия для ВКЛ. Во время войны Великое княжество Литовское фактически было захвачено Московским войском.

Польша, на то время союзник, не могла спасти княжества, так как сама завязла в войне. Новый союз со Швецией сулил военную помощь и возвращение территорий княжества. Швеция на то время была высокоразвитой стороной, где победила Реформация и Протестантизм.

В союзе с далекой Швецией Великое княжество Литовское могло не испытывать такого влияния, как со стороны Польши, и существовал реальный шанс для княжества вновь окрепнуть и восстановить былое могущество. Надо было спасать страну, и Богуслав Радзивилл сделал для этого тогда все что мог. Но не все были так дальновидны, как Б.Радзивилл, и Кейданская уния не стала реальностью.

После этого князь служил бранденбургскому маркграфу Фридриху Вильгельму, и был назначен наместником (генерал-губернатором) герцогства Прусского. Был женат на двоюродной племяннице — дочери двоюродного брата Анне Марии Радзивилл (1640—1667гг.). Имел дочь — Людвику Каролину Радзивилл (1667—1695гг.).

Умер 31 декабря 1669 года под Кёнигсбергом. Похоронен в Кафедральном соборе Кёнигсберга, где до сих пор сохранилось его надгробие. О жизни князя Богуслава Радзивилла можно было бы написать не один приключенческий роман, как романы Дюма. Князь был замечательным умельцем сражаться на шпагах, всегда выигрывал дуэли, был меценатом, пользовался популярностью у дам, храбрый полководец и талантливый политик. Он имел и поэтический талант. Собственноручно сочинял религиозные кальвинистские гимны, которые затем были изданы в Гданьском конционале, имел инженерный талант и талант художника. Сам разрабатывал проекты строений и укреплений, детали интерьеров.

Достопримечательности:

Жодино — крупный промышленный центр. В городе действует около 255 предприятий. В Жодино расположен Белорусский автомобильный завод, выпускающий мощные карьерные самосвалы «БелАЗ» грузоподъемностью до 360 тонн. На автозаводе работают около 9 тысяч человек. Предприятие было основано в 1948 году.

За всю историю предприятия Белорусским автозаводом разработано более 600 модификаций карьерных самосвалов грузоподъемностью от 27 до 360 тонн, выпущено более 130 тысяч единиц карьерных самосвалов, которые были отправлены в более чем 70 стран мира.

Также в Жодино работает трикотажная фабрика «Світанак».

Из исторических мест в Жодино сохранились фундамент униатской церкви, несколько построек ХVІІ века. Интерес представляет реконструкция стародавней деревни и водяной мельницы из эпохи средних веков на месте основания города.

В городе можно увидеть несколько достопримечательностей, посвященных Великой Отечественной войне, в том числе монумент в честь советской матери-патриотки А.Ф. Куприяновой, мемориальный комплекс Герою Советского Союза П.Куприянову.

Особенный интерес представляет дендропарк, сочетающий в себе более 100 видов различных растений и деревьев на небольшой площади. В дендропарке можно встретить и европейские лиственницы, и остролистные клены, и мелколистные липы, и березу повислую, и многие другие редкие виды.

-

Борисов

Станция Борисов расположена в одноименном городе, административном центре Борисовского района Минской области.

Летоисчисление станции Борисов ведется с 29 ноября 1871 года. В этот день со Смоленского перрона в направлении Бреста отошел грузопассажирский поезд. В то время станция представляла собой участковую станцию на двухпутном участке.

В 1914 году было построено новое кирпичное здание вокзала. На первом этаже разместились все служебно-технические помещения, багажное отделение с прямым выходом на перрон.

На втором этаже жили работники станции и финансово-коммерческий ревизор. К пассажирскому зданию было пристроено деревянное одноэтажное здание, в котором размещался ресторан, далее находился сквер и здание седьмого участка пути.

В годы гражданской войны станция сильно пострадала. Вокзал и железнодорожные пути были разрушены, мост через реку Березина подорван. В 1920 году началось восстановление станции, моста и путевого хозяйства.

В годы Второй мировой войны станция полностью была выведена из строя. В июле 1944 года железнодорожники приступили к восстановительным работам, которые дали возможность уже через неделю пропускать поезда, а к 1951 году восстановительные работы были закончены.

В 1972 году, вместо деревянного, был построен кирпичный пригородный павильон с кассами. В 1981 году окончена электрификация участка Борисов—Орша и открыто движение пригородных электропоездов, пассажирские поезда переведены на электротягу.

В 1988 году вокзал станции Борисов отнесен к вокзалам 2-го класса.

С 1990 года началось оборудование билетных касс компьютерной системой «Экспресс».

В 1993 году между 4-м и 2-м путями построена островная посадочная платформа для удобства посадки и высадки пассажиров.

Борисов — первый по значению промышленный город Минской области, поскольку Минск является самостоятельной территориально-административной единицей и не входит в состав столичной области. В летописях город Борисов упоминается под 1102 годом.

«В 1102 году князь Борис Всеславич (сын князя Полоцкого Всеслава Брячиславича (Чародея) и дядя инокини и просветительницы Евфросиньи Полоцкой) ходил на ятвяг и, победя их, возвратясь, поставил град во свое имя…».

Однако первое упоминание о городе в Лаврентьевской летописи относится только к 1127 г., а в Ипатьевской к 1128 г., как крепости Полоцкого княжества. Первое поселение, находившееся на территории поселка Староборисов, сгорело в результате сильного пожара, о чем свидетельствуют археологические раскопки.

Новый город возник на 4 км ниже по течению реки, к юго-востоку от первоначального расположения. На левом берегу Березины при слиянии с рекой Прилья на острове размером 200x300 метров в XII веке был построен деревянный замок, который просуществовал вплоть до XVIII столетия. Замок представлял собой деревянно-земляное укрепление, окруженное глубоким рвом с водой площадью около 2 гектаров.

Со временем постройки расширялись. В середине XIX века на месте сгнивших построек замка был построен новый — тюремный замок. В настоящее время здесь располагается здание, относящееся к историко-культурной ценности Республики Беларусь, о чем свидетельствует установленный памятный знак.

Достопримечательности:

Благодаря географическому положению уже к середине XIII века Борисов входил в число известных торгово-ремесленных центров. В конце XIII века Борисов вошел в состав Великого княжества Литовского. После подписания Люблинской унии в 1569 году, Борисов вплоть до XVIII века находился в пределах польско-белорусского государства — Речи Посполитой.

Многочисленные войны неоднократно разоряли и опустошали Борисов. В начале XV века междоусобная борьба князей Ягайло, Жигимонта и Свидригайло почти полностью разрушили город. В войну 1654—1667 гг. его несколько раз занимали то русские, то наши войска. Борисов серьезно пострадал и в годы Северной войны 1700—1721 годов.

После второго раздела Речи Посполитой в 1793 г. Борисов вошел в состав Российской империи вместе с Минском и белорусскими землями. Он стал уездным городом, много претерпевшим от иноземных захватчиков, битых, однако, именно здесь, словно по традиции, еще со времен шведского короля Карла XII.

В 1792 году Борисову дарован герб королем Станиславом Понятовским — две военные башни с воротами, между ними поставленными в серебряном поле, а над воротами виден стоящий на облаке Святой Апостол Петр, который в правой руке держит ключи от города. Герб символизировал стойкость, неприступность и открытый путь для добрососедства и торговли.

В начале XIX века в Борисове появляются первые каменные постройки. В 1807 году был построен первый каменный дом в г.Борисове. В нем находился магистрат, позже — казначейство. В период Отечественной войны 1812 года здесь размещался французский госпиталь.

Сегодня здание используется под воскресную школу при Воскресенском соборе. В 1806 году с завершением строительства Березинской водной системы, связавшей через Березину реки Днепр и Западную Двину в единую транспортную линию, Борисов превратился в порт и центр судостроения на Березине, стал играть важную роль в торговых связях между белорусскими городами.

Война 1812 года оставила глубокий след в истории города. Памятники у деревни Студенка и на Брилевском поле рассказывают о событиях почти 180-летней давности.

В самом Борисове сохранились остатки артиллерийской батареи русских войск, построенные на правом берегу Березины накануне прихода войск Наполеона. Батареи — первый исторический памятник в Борисове, взятый в 1926 году под охрану государства. В 1985 году здесь установлен памятный знак.

В 15 км севернее Борисова, у деревни Студенка, была окончательно разгромлена наполеоновская армия. В честь этой победы в 1967 году установлен памятник.

В 1823 году завершилось строительство костела Рождества Пресвятой Девы Марии. Это самое старое здание религиозной архитектуры, сохранившееся в городе.

Старая площадь, окруженная торговыми рядами, сохранила характерные черты застройки XIX века и является интересным образцом провинциальной гражданской архитектуры. Дважды в году на этой площади проходили ярмарки.

В 1871 году через Борисов прошла железная дорога Москва—Брест, была построена железнодорожная станция. Промышленное развитие города перекинулось на правобережье реки Березины. Сейчас здесь находится административный культурный и промышленный центр города, основные жилые кварталы.

В 1924 году Борисов, как и многие другие белорусские города, стал центром района.

В начале июля 1941 года в районе Борисова проходили упорные бои между 1-й Московской дивизией РККА и танковыми частями вермахта. В период с 2 июля 1941 по 1 июля 1944 года немецкими оккупационными властями в городе были создано 6 лагерей смерти, в которых погибло более 33 тысяч людей.

В боях за освобождение Борисова в 1944 году отличились войска 3-го Белорусского фронта, 13 воинских частей и соединений удостоены почетного наименования «Борисовских».

Население Борисова составляет более 147 тысяч человек.

Среди известных людей, жизнь которых связана с Борисовом:

Андрей Андреевич Громыко — советский дипломат, государственный деятель, в 1985—1988 годах — Председатель Президиума Верховного Совета СССР;

выпускник Староборисовского сельскохозяйственного техникума Анатолий Чубайс — российский политик;

Людмила Калинчик — белорусская биатлонистка;

Андрей Арямнов — тяжелоатлет, чемпион Олимпийских игр 2008 года.

-

Новосады

Станция Новосады расположена в одноименном поселке Копыльского района Минской области.

Приямино

Станция Приямино находится в сельском населенном пункте Приямино Лошницкого сельсовета Борисовского района Минской области.

Достопримечательности:

Приямино в годы советско-польской войны было расположено на границе стран — Польши и Советского Союза. В течение многих лет в окрестностях селения находился военный аэродром. В период советско-польской войны в небе над Приямино произошел примечательный эпизод, отраженный в Российском государственном военном архиве.

4 мая 1920 года летчик комдив Алексей Ширинкин преследовал 2 самолета противника, напавших на дежурный аэростат 25 воздухоотряда. Один самолет противника, обладая большей скоростью, ушел в свое расположение. Комдив Ширинкин в районе Приямино атаковал второй самолет. Самолет противника загорелся в воздухе. Наблюдатель выскочил из горящего самолета на высоте 1100 метров у деревни Лошница. Самолет и летчик упали в версте от наблюдателя. Тела летчика и наблюдателя были привезены в Славное.

За этот подвиг комдив Ширинкин был награжден 15 000 рублей и памятными золотыми часами. Этот случай описан и в вышедшем в 2008 году уникальном исследовании Марата Хайрулина и Вячеслава Кондратьева «Военлеты погибшей империи. Авиация в Гражданской войне».

Алексей Дмитриевич Ширинкин (1896—1938гг.)был одним из первых асов в авиации Российской империи. Участник Первой мировой, а также Гражданской войн. Летая на истребителе, сбил 9 самолетов противника. Летчик был награжден четырьмя Георгиевскими крестами и другими орденами Российской империи, иностранными орденами, двумя орденами Красного знамени, почетным оружием. Именем Алексея Ширинкина названы улица и школа в его родном городе Нытва Пермского края.

Уроженец станции Приямино Соколов Александр Иванович был корреспондентом, поэтом, членом Союза писателей СССР. Автор нескольких поэтических сборников, среди которых «Сквозь годы», «Встреча с юностью», «Осенний настой» и другие.

В своих стихах он так писал про свою родину — станцию Приямино:

Станция Приямино,

Маленькая станция, —

Желтый домик каменный,

Под окном акация,

Старая акация,

По весне цветущая, —

До сих пор, мне кажется,

Ты на свете лучшая...

Крупки

Станция Крупки расположена в 6 км от одноименного районного центра Минской области. В городе находится остановочный пункт Новая жизнь.

Крупки находятся в 121 км от Минска. Население города составляет 8,6 тысяч человек.

Первое упоминание о городе приходится на 1575 год. Более подробные письменные сведения о Крупках относятся к 1627 году. Архивные документы упоминают тот факт, что князь Сангушко Сымон Самуэль подарил своей жене Елене Корвин-Гасевской местечко Крупки (Krypie).

В местечке насчитывалось около 60 «дымов» (т.н. дворов). До конца XVIII века местечко являлось владением князей Сангушков.

Местечко стало более интенсивно развиваться и приобретать большую известность в ХVII—XIX в.в., когда после второго раздела Речи Посполитой (1793г.) Крупки оказались в составе Российской империи. Через местечко Крупки прошел важнейший путь — знаменитый Екатерининский тракт, или как еще его называли, старая смоленская дорога. Многие путешественники, государственные деятели проезжали через Крупки, направляясь с Запада в Москву и наоборот.

В середине ХІХ века в местечке начала развиваться промышленность. Толчком для этого послужил общий промышленный подъем и появление железной дороги (в ноябре 1871 г.).

В 1920 году восточная граница БССР протянулась через земли Крупского района. Крупки на протяжении 4 лет находились в составе РСФСР.

В 1924 году Крупки — центр Крупского района.

20 февраля 1938 года Крупки вошли в состав Минской области, а 27 сентября этого же года Крупкам присвоен статус городского поселка.

В мае 1991 года городской поселок Крупки получил статус города.

Достопримечательности:

В центре города Крупки расположен памятник дворцово-усадебного наследия Беларуси — дворец, построенный в начале XX века в необарочном направлении стиля «модерн». Когда-то дворец был окружен пейзажным парком, от которого сохранились фрагменты.

Через Крупки протекает река Бобр (приток Березины).

Бобр — река в Толочинском районе Витебской области и Крупском, Борисовском районах Минской области, левый приток Березины.

Река берет начало на Оршанской возвышенности у деревни Рафолово в Толочинском районе.

Протекает по Среднеберезинской низменности. Длина — 124 километра. Основные притоки — Можа, Плиса, Нача.

Знаменитый уроженец Крупок — Владимир Васильевич Ковалёнок — летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза.

Владимир Васильевич родился 3 марта 1942 года в деревне Белое Крупского района Минской области, где и провёл детские и школьные годы. В 1959 году окончил 10 классов средней школы.

В 1959 году поступил в Балашовское высшее военное авиационное училище летчиков, которое закончил в 1963 году. Служил в военно-транспортной авиации, где совершал полеты на самолетах Ан-24 сначала в качестве второго пилота, затем — командира корабля.

В 1965 году рассматривался как кандидат в отряд космонавтов, зачислен не был, но оставлен в резерве для последующего зачисления.

В 1967 году был зачислен в отряд космонавтов, где прошел полный курс общекосмической подготовки и курс подготовки к полетам на кораблях типа «Союз» и орбитальных станциях «Салют».

В 1976 году закончил Военно-воздушную академию имени Гагарина. С 9 по 11 октября 1977 года совершил свой первый полет в космос на космическом корабле «Союз-25» в качестве командира корабля. В экипаж также входил Валерий Викторович Рюмин. По программе полета «Союз-25» должен был состыковаться со станцией «Салют-6», но из-за нештатного режима работы системы сближения стыковку осуществить не удалось и полет был досрочно прекращен. Общая продолжительность первого пребывания в космосе составила 2 дня 44 минуты и 45 секунд.

С 15 июня по 2 ноября 1978 года совершил свой второй полет в космос на космическом корабле «Союз-29» в качестве командира корабля. Была произведена стыковка с орбитальной станцией «Салют-6». Во время работы экипаж принял две международные экспедиции: советско-польскую и советско-немецкую.

29 июля Климук совершил выход в открытый космос, продолжительность пребывания вне корабля составила 2 часа 5 минут. 2 ноября вернулся на Землю на борту космического корабля «Союз-31».

Общая продолжительность второго полета составила 139 дней 14 часов 47 минут и 32 секунды.

С 12 марта по 26 мая 1981 года совершил свой третий полет в космос на космическом корабле «Союз Т-4» в качестве командира корабля. Была произведена стыковка с орбитальной станцией «Салют-6». Во время работы экипаж принял две международные экспедиции: советско-монгольскую и советско-румынскую. Общая продолжительность третьего полёта составила 74 дня 17 часов 37 минут и 23 секунды.

В 1984 году закончил Военную академию Генерального штаба ВС СССР. Назначен заместителем начальника 1-го управления по подготовке космонавтов в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина. В связи с этим назначением выбыл из отряда космонавтов.

С февраля 1986 года — заместитель командующего 37-й воздушной армией Верховного Главнокомандования стратегического назначения. С марта 1988 года — заместитель начальника кафедры Военной академии Генерального штаба.

Владимир Коваленок активно участвовал и в общественной жизни. С 1989 по 1992 год являлся народным депутатом Республики Беларусь. С 1991 года — президент Белорусской республиканской федерации космонавтики. С июля 1992 года — начальник Военно-воздушной инженерной академии имени Жуковского. Владимиру Коваленку присвоено звание генерал-полковника авиации указом от 20 февраля 1993 года. Также знаменитый уроженец Крупок является кандидатом военных наук, профессором. 25 января 2001 года избран Президентом Федерации космонавтики России.

Среди известных уроженцев Крупок также знаменитая спортсменка Екатерина Карстен — двукратная олимпийская чемпионка в академической гребле.

Легенда

В Отечественную войну 1812 года Крупки были сожжены французскими солдатами. С этим временем связана легенда.

Есть около города озеро Лесное. Говорят, что там утонула карета Наполеона со всем богатством. Но кто не искал, найти не смог.

В конце 70-х гг. ХХ века была создана экспедиция водолазов для поиска клада. Клада не нашли, но было установлено, что озеро имеет двойное дно.

Бобр

Станция Бобр расположена в 2 км от одноименного городского поселка Крупского района Минской области.

Поселок Бобр расположен в 120 км на северо-восток от Минска. Население его составляет 1,2 тысячи человек.

Первые упоминания о Бобре относятся к началу XVI века.

В 1559 году местечко принадлежало Ходкевичам.

В 1762 году местечко получило магдебурское право и собственный герб. В 1938 году город формально стал селом, а с 1941 года Бобр стал поселком городского типа.

Достопримечательности окрестностей:

В окрестностях Бобра есть уникальное озеро Селява.

Селява — один из крупнейших водёмов (озерное водохранилище) на северо-востоке Беларуси, расположено на территории Крупского района Минской области. Принадлежит системе реки Лукомки и находится в бассейне Западной Двины.

Площадь озера около 1500 гектаров, из них примерно две трети — южный плёс (собственная территория озера Селява), одна треть — северный плёс (территория озера Рабца). В центральной части района находятся три острова, самый крупный из которых имеет площадь около 200 гектаров. Длина озера — 14,4 километра, ширина — до 2,5 километра, площадь — 15 км², наибольшая глубина — 17,6 метров.

Озеро Селява находится на территории ландшафтного заказника «Селява». На территории заказника расположены еще ряд озер: Худово, Обида, Кветино и Болюцкое. Рельеф местности мелко- и крупнохолмистый, преобладают волнисто-моренно-озерные ландшафты Белорусского Поозерья.

На территории заказника обитает 13 видов животных, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь: скопа, змееяд, большой подорлик, малый подорлик, большая выпь, малая выпь, черный аист, чеглок, дербник, пустельга, орешниковая соня, бурый медведь, барсук.

Легенда

Среди местных жителей существует легенда, что 28 августа 1942 года в озеро Селява упал бомбардировщик Пе-8, перевозивший в Англию 4 тонны золота в качестве предоплаты за поставки по ленд-лизу.

Тяжелый бомбардировщик ПЕ-8, груженый 4 тоннами золота, направлялся в Англию. Золото – предоплата за поставки по ленд-лизу. Бомбардировщик сверхнадежен, сбить его практически невозможно – высота полета недоступна ни зенитной артиллерии, ни истребительной авиации противника. Золото должно быть доставлено по назначению. Золото – это оружие, эсолдатские пайки, техника, необходимая армии… Самолет спокойно летел в заданном направлении, самолет летел… и исчез. Ни места катастрофы, ни причины, ничего. 4 тонны золота неужели пропали бесследно?

Львиная доля потерь самолетов во время Второй мировой войны связана не с зенитной артиллерией противника или истребительной авиацией, а с отказом одного, а то и двух двигателей. При отказе двигателя самолет терял и скорость, и высоту, в результате чего становился легкой добычей противника. Самолет могли сбить как немцы, так и белорусские партизаны. История очень запутанная и никто не знает наверняка, но возможно клад до сих пор лежит на дне озера в окрестностях Бобра.

-

Славное

Станция Славное расположена в одноименном агрогородке Толочинского района Витебской области.

Витебская область расположена на севере Беларуси. Население области составляет 1,231 миллионов человек.Область образована 15 января 1938 года. Территория — 40,1 тыс. км².

Во время создания СССР территория области входила в состав Витебской губернии РСФСР. В 1924 году губерния была частично передана Белорусской ССР.

На стене здания станции Славное размещена памятная доска с надписью: «Партизанские отряды 8, 24,36-й Могилевской области в ночь на 28 августа 1942 года разгромили железнодорожную станцию Славное.

Партизаны уничтожили все станционные сооружения, военные склады, сожгли 2 эшелона с техникой, взорвали железнодорожный мост.

Движение поездов было остановлено на трое суток.»

-

Толочин

Станция Толочин расположена в одноименном районном центре — городе Толочине Витебской области.

В 1871 году был открыт Смоленско-Брестский участок Московско-Брестской железной дороги. Дорога прошла в трех километрах от Толочина, была построена станция.

Толочин — город в Витебской области на реке Друть, административный центр Толочинского района с населением 10,2 тысячи человек.

Впервые Толочин упоминается в 1433 году как город в составе Великого княжества Литовского. С середины XVI века Толочин — местечко Оршанского уезда Витебского воеводства. Местечком владели князья Друцкие, с конца XVI века — Сапеги, после — Сангушки.

В XVI веке Толочин принадлежал знаменитому канцлеру Льву Сапеге, который в 1604 году основал здесь костел, школу и больницу. В 1772 году после 1-го раздела Речи Посполитой граница между Россией и Речью Посполитой прошла по реке Друть.

Восточная часть местечка вошла в состав Российской империи и стала называться Старый Толочин, западная — Заречный или Новый Толочин, и до 1793 года оставалась в составе Речи Посполитой. Старый Толочин считался центром Старотолочинской волости, которая вошла в Копысский, а в 1861 году — в Оршанский уезд. Новый Толочин был центром Заречнотолочинской волости Сенненского уезда Могилевской губернии.

Во время войны 1812 года Толочин был разрушен, окрестностям был нанесен большой ущерб. В июле и ноябре 1812 года в Толочине останавливался Наполеон I.

Первое училище было открыто в Старом Толочине в 1863 году, в 1868 году было открыто Кохановское, а в 1869 — Заречнотолочинское народное училище. После эпидемии холеры 1870 года была открыта больница в Коханово, а в Толочине в конце XIX века была открыта аптека. Согласно переписи 1897 года в местечке было 2614 жителей, в начале XX века — 3748 жителей. Действовали 2 народных училища, школа, бесплатная народная читальня, библиотека, почтово-телеграфная контора, церковь и костел.

В феврале—октябре 1918 года Толочин занимали войска кайзеровской Германии. В 1918 году сгорело более половины местечка. В 1920 году Толочин вошел в состав Витебской губернии РСФСР. В 1924 году в составе Оршанского округа БССР образованы Толочинский и Кохановский районы, в 1931 году Кохановский район был упразднен. С 1938 года Толочин входит в Витебскую область. 27 сентября ему придан статус городского поселка. В 1939 году население составляло 6100 человек. В толочине работали льнозавод, кожевенный завод, ткацкая фабрика.

В начале Второй мировой войны упорные бои на территории района вела 1-я Московская мотострелковая дивизия под командованием полковника Я.Г.Крейзера. Толочин был оккупирован 18-й танковой дивизией вермахта 8 июля 1941 года и вошел в состав территории, административно отнесенной к штабу тыла группы армий «Центр».

26 июня 1944 года городской поселок был освобожден войсками 3-го Белорусского фронта.

22 июля 1955 года Толочину присвоен статус города.

Согласно генеральным планам 1968 и 1977 годов в Толочине выросли новые дома, производственные корпусы, создан микрорайон, центр застроен 2—5-этажными домами.

Достопримечательности:

К основным достопримечательностям города относится комплекс базилианского монастыря, построенный в XVII—XIX веках. В него входят Покровская церковь, построенная в 1604 году; жилой корпус, возникший в 1779 году; врата и ограда. Сейчас в стенах монастыря находится действующий православный Свято-Покровский монастырь.

В городе находится католический костел святого Антония.

Представляет интерес и Толочинский историко-краеведческий музей, открытый в 2001 году.

В экспозиции музея представлены находки из археологических раскопок древнего Друцка(ювелирные изделия из бронзы, каменные и деревянные гребешки, фрагменты кольчуги и др.), городища Кисели-Дымокуры, курганного могильника Дроздово, коллекции монет Речи Посполитой и России, материалы о событиях времен войны 1812 года, 1-й и 2-й мировых войн, а также старопечатные книги, произведения живописи и др.

Толочин гордится и своими прославленными земляками. Среди них — Михаил Савицкий, народный художник СССР.

Ирвинг Берлин, американский композитор.

-

Коханово

Станция Коханово расположена рядом с деревней Звенячи, в 3 км от городского поселка Коханово.

Коханово — городской поселок в 24 километрах от Толочина. Население поселка составляет 4,3 тыс. человек.

Коханово ведет свою историю еще с 1511 года.

В середине XVI века Коханово находилось в Оршанском повете Витебского воеводства Великого княжества Литовского; 1772 год — после первого деления Речи Посполитой — в составе России, местечко, центр волости Оршанского уезда; граница России и Речи Посполитой проходила через Толочин, по реке Друть.

Во время Отечественной войны 1812 года Коханово сильно пострадало от пожара. В 1924—1931 годах Коханово являлось центром Кохановского района. По состоянию на 1 января 1933 года в Коханово был единственный в Толочинском районе сельскохозяйственный техникум.

В 1947 году Коханово стало городским поселком, в 1946—1956 годах вновь являлось центром Кохановского района, с 1956 года — в Толочинском районе.

В поселке функционируют два из трех предприятий-производителей экскаваторов в Республике Беларусь.

Совместное предпритие «Святовит» — предприятие проектирует и производит телескопические экскаваторы-планировщики на базе автомобильных шасси (МАЗ, КАМАЗ, УРАЛ, МАН); телескопические экскаваторы-планировщики на гусеничном ходу; производственные комплексы на базе установок горизонтального направленного бурения.

«Кохановский экскаваторный завод» — старейший экскаваторный завод республики. В Коханово находится и «Кохановский трубный завод «Белтрубпласт» — один из ведущих белорусских заводов-производителей и поставщиков полимерных изделий (полиэтиленовые трубы для систем газо- и водоснабжения, канализации и т.д.).Достопримечательности окрестностей:

Недалеко от Коханова расположен старейший и интереснейший населенный пункт Толочинской земли.

Друцк — деревня в Толочинском районе, на правом берегу реки Друти, недалеко от границы с Могилевской областью. Население этой ныне небольшой деревушки составляет 260 человек.

В средние века на месте деревни располагался древний город Друцк или Дрютьск, Друческ, как его еще называли. Первоначально Друцк принадлежал Полоцкой земле, затем стал столицей удельного Друцкого княжества.

Город просуществовал до XV века. Сохранились руины детинца и окольного города, а также следы посада на левом берегу Друти и курганного некрополя. В детинце выявлены княжеская и ремесленная части и городская площадь. Многочисленные находки свидетельствуют о развитии ремесел, торговли, письменности.

Друцк был уделом княжеского рода Друцких и впервые упоминается в Друцком Евангелии, где запись в конце свидетельствует о существовании Друцка уже в X в. и возведении в нем в 1001 г. первой церкви. Город стоял на одном из волоков двинского пути «из варяг в греки».

Первое летописное упоминание относится к 1092 году, а в 1078 году город упомянут в Поучении Владимира Мономаха.

В XI—XII веках Друцк входил в состав Полоцкой земли. Во времена междоусобиц после княжения Всеслава Брячиславича город был втянут в борьбу князей за полоцкий стол, что приводило к частым вооруженным столкновениям.

С 1101 года Друцк являлся центром удельного Друцкого княжества.

В 1116 году он был почти полностью разрушен, но был восстановлен. Окрепший город пытался влиять на внешнюю и внутреннюю политику в Полоцкой земле.

В 1151 году он встал на сторону бежавшего в Слуцк бывшего полоцкого князя Рогволода Борисовича и выразил готовность поддержать его в борьбе за полоцкий стол.

Получив помощь от Святослава Черниговского в 1158 году, бывший полоцкий князь направился в Друцк. К тому времени дручане прогнали из города Глеба Ростиславича, сына правившего в Полоцке Ростислава Глебовича. Возмущенный Глеб вернулся к отцу в Полоцк, после чего Ростислав Полоцкий выступил против Рогволода.

Защитники Друцка оказали мощное сопротивление, и в итоге стороны пришли к компромиссу — Рогволод Борисович отказывался от своих претензий на полоцкий стол и оставался княжить в Друцке (хотя уже в 1159 году вновь стал полоцким князем).

С тех пор зависимость Друцка от Полоцка стала символической. Друцкие князья сами принимали решения, чью сторону принимать в междоусобицах. В противостоянии смоленских и черниговских князей Глеб Рогволодович поддержал первых.

В 1181 годусоюзники ожидали нападения черниговского князя Святослава, но к стенам Друцка дружину привел его брат Ярослав Всеволодович. Заняв позицию на левом берегу Друти, он стал терпеливо ждать удобного момента для начала приступа. Время от времени лучники смоленского князя Давыда переправлялись через реку и вступали в схватку с черниговцами. Такая «пассивная» осада продолжалась не менее недели.

Святослав, ставший киевским князем, подошел к Друцку с новгородскими дружинами. Давыд быстро оценил обстановку и ночью тайно бежал в Смоленск. В результате друцкий острог был сожжен.

В начале XIII века город достиг своего расцвета и перешёл к Смоленску, но известия о нем становятся очень скупыми и недостоверными. В начале XIV века Друцкое княжество вошло в состав Великого княжества Литовского, а управлять им стала династия князей Друцких. Князья Друцкие признали вассальную зависимость от великого князя литовского.

Литовский период и упадок. Город был разделен на части, управлявшиеся разными ветвями рода Друцких или потомками угасших ветвей и лиц, которые получили части бывшего Друцкого княжества не по наследству.

Исследования археологов и письменные источники позволяют утверждать, что старый Друцк был важным оборонным пунктом. Друцкий замок существовал до XVII века. Город и замок неоднократно разрушались и восстанавливались.

По рассказам секретаря германского посольства Иоганна Георга Корба в «Дневнике путешествия в Московию», написанном в конце XVII века, Друцк XVI века имел 7 миль в окружности и славился двумя сотнями прекрасных храмов, но в ходе жестокой войны был сожжен дотла и опустошен. По археологическим данным, гибель города от пожара или осады приходится на конец XV—начало XVI вв.

В это время он теряет свое политическое, экономическое и военное значение. Войны Москвы с Литвой, неоднократные переходы города из рук в руки, разрушения и поборы с обеих сторон довели его до уровня малолюдного местечка.

Основными достопримечательностями в некогда величественном городе являются Городище, существовавшее в XI—XVI веках, церковь Рождества Богородицы, выстроенная в начале XXI века. Есть также частично сохранившаяся усадьба Гордзялковских, относящаяся к концу XIX—началу XX вв.

-

Орша

Станция Орша расположена в городе Орша Витебской области. Железнодорожный вокзал станции Орша, один из самых крупных в республике, является своеобразными «восточными воротами» в Беларусь, визитной карточкой Белорусской железной дороги.

Впервые железнодорожный вокзал на станции Орша был построен в 1871 году с введением в эксплуатацию железнодорожной линии Москва—Брест. Здание вокзала было деревянным.

В 1912 году было построено новое здание вокзала. Бетонное двухэтажное прямоугольное в плане здание с западной и восточной стороны имело по две 4-гранные колонны с зубчатым парапетом.

В середине 30-х гг. XX века пассажиропоток через Оршу значительно увеличился, возникла необходимость в расширении вокзала. Был разработан проект достройки вокзала и за три предвоенных года были выполнены некоторые работы по внутренней планировке и отделке, а также наружное обустройство. В годы Великой Отечественной войны здание вокзала было частично разрушено.

В 1944 году началось восстановление здания вокзала в соответствии с первоначальным проектом.

В конце 1947 года вокзал был полностью восстановлен.

По замыслу архитектора Н.И.Туманской были внесены значительные изменения в его архитектурно-художественное оформление, был установлен памятник К.С.Заслонову по проекту А.И.Азгура.

В 1953 году здание вокзала было достроено, на западной и восточной сторонах был надстроен второй этаж. В западной части Оршанского вокзала в 1973 году было сооружено остекленное помещение, в котором разместилась дикторская.

В 1980 году вокзал украсили новые интерьеры, была выполнена частичная перепланировка помещений.

В 2002–2004 годах проводилась реконструкция вокзала, которая в основном касалась внутренней перепланировки, благоустройство территотии вокруг вокзала

Монументальное прямоугольное в плане здание вокзала размещено вдоль железнодорожных путей, занимает островное положение. Здание складывается из трех объемов: центрального и двух боковых. Фасады центрального корпуса с северной и южной сторон выделены входным порталом с широким арочным проемом, отделанным колоннами и лепными барельефами.

В интерьере использованы мрамор, лепные детали и плафоны. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14.05.2007 здание Оршанского железнодорожного вокзала наделено статусом историко-культурной ценности.

Орша — центр Оршанского района Витебской области. Расположен на Днепре при впадении в него реки Оршица в 80 км к югу от Витебска и в 202 км на восток от Минска. Крупный железнодорожный и автомобильный узел. Население города составляет около 120 тысяч человек. Существуют несколько теорий, по которым Орша получила свое название. Одна говорит о том, что название произошло от цвета воды в реке Оршица — темно-коричневая или ржавая. Город назывался Ржа, потом согласный звук был заменен, и теперь название звучит как Орша.

Другое название связано с расположением города в устье реки Рша, впадающей в Днепр. Город назывался Орша, от славянского «о Рша» — на Рше.

Город впервые упоминается в «Повести временных лет» под 1067 годом как Ръша. Тогда князь Всеслав Полоцкий с двумя сыновьями был вызван князьями Ярославичами «на Ршу у Смоленска», пересек Днепр на смоленскую (левую) сторону, где был схвачен и посажен в «поруб» — тюрьму без дверей, построенную вокруг заключенного. Позже город оказывается в пределах Минского княжества князя Глеба Всеславича. Последний между 1104 и 1116 годами построил в Орше крепость. В 1119 году Орша перешла в состав Полоцкого княжества. С этого времени граница между Полоцкой землей в целом и Смоленским княжеством устанавливается по реке Днепр.

С 1359 года Орша входит в состав Великого княжества Литовского. 8 сентября 1514 года город Орша стал местом ожесточенных боев московской армии и армии Великого княжества Литовского. Тогда войском ВКЛ руководил великий гетман Константин Острожский, прославленный воитель и полководец. Имея приблизительно около 30 тысяч воинов, он смог при помощи полководческого таланта и храбрости разбить 80-тысячное московское войско, плохо координируемое московскими воеводами. Эта победа войск Великого княжества Литовского стала образцовой и изучалась во многих военных академиях мира. В 1566 году Орша становится центром одноименного повета. 13 декабря 1620 года Орше дано городское самоуправление по магдебургскому праву и герб: серебряный крест и полумесяц под ним на голубом поле.

После первого раздела Речи Посполитой в 1772 году город вошел в состав Российской империи и стал центром Оршанской провинции, а с 1777 года — уезда Могилевской губернии.

В 1776 году город был лишен магдебургского права.

Во время войны 1812 года краткое время комендантом города был Мари-Анри Бейль. Позже, при отступлении французов город был сожжен. В годы Первой мировой войны с февраля по октябрь 1918 года город был занят немецкими войсками.

2 февраля 1919 года Орша вошла в состав Гомельской области советской России, с 1920 — в состав Витебской области. В 1924 году после образования Советского Союза была передана Белорусской ССР.

В годы Второй мировой войны 16 июля 1941 года город был оккупирован немецкими войсками. Подразделения 17-й танковой дивизии из группы Гудериана и 8-го армейского корпуса ворвались в правобережную часть Орши 14 июля 1941 года. Оккупированный город вошел в состав одной из частей Беларуси, которая административно относилась к штабу тыла группы армий «Центр».

В 1941 году под Оршей состоялось одно из первых применений в бою установки «Катюша». Удар был нанесен из района деревни Пищалово по железнодорожной станции. В течение войны непосредственно в городе крупномасштабные боевые действия не велись, удары атакующих и оборонявшихся войск были направлены на более крупные города севернее и южнее Орши (Витебск и Могилев). Однако Орша являлась крупнейшим железнодорожным узлом, что вызывало регулярные бомбардировки как немецкой, так и советской авиацией. Также в городе действовало подполье. Одну из групп подпольщиков, действовавшую непосредственно на железнодорожном узле, возглавлял К.С.Заслонов. Орша была освобождена 27 июня 1944 года войсками 3-го Белорусского фронта в ходе Витебско-Оршанской операции. В июне 1984 года за мужество и стойкость, проявленные в годы Второй мировой войны, Оршу наградили орденом Отечественной войны I степени.

Достопримечательности:

Среди основных достопримечательностей Орши: Иезуитский коллегиум — уникальный памятник белорусской архитектуры барокко, формирование которого происходило на протяжении XVII-XVIII веков. Оршанский иезуитский коллегиум на рубеже XVIII—XIX столетий был одним из крупнейших центров образования и культуры на Оршанщине.

В коллегиуме преподавали грамматику, риторику, логику, философию, античные языки. На территории коллегиума были открыты первые в городе аптека и музыкальная школа, городской театр.

В 1820-е годы Оршанский иезуитский коллегиум был закрыт. До 1989 года в здании коллегиума размещалась тюрьма. В 2008 году были завершены реставрационные работы, которые вернули коллегиуму первозданный вид.

В самом центре города, на территории бывшего оршанского замка, на месте, где в течение нескольких веков существовала деревянная водяная мельница.

В 1902 году построили новую кирпичную мельницу. Сейчас в ней располагается этнографический музей.

В музее представлены ремесла Оршанщины, орудия труда, коллекция ткачества, гончарные изделия, музыкальные инструменты и др.

Замчище, существовавшее в XIV—XVI века;

Католический храм святого Иосифа ордена доминиканцев, основанного в начале XIX века.

Это памятник архитектуры барокко в г. Орша Витебской области. Построен в 1808 году из кирпича. Сохранился в измененном виде.

Свято-Богоявленский Кутеинский мужской монастырь — памятник архитектуры в стиле барокко на северо-западной окраине города. Построен в 1-й половине XVII в. у слияния рек Днепр и Кутеинка (пересохла).

Монастырь тринитариев, созданный в XVIII веке,

Православный Успенский монастырь был восстановлен в 1996 году при Оршанской Свято-Ильинской церкви.

В 2001 году из минского кафедрального Свято-Духова собора монастырю передана копия Оршанской иконы Божией Матери.

Церковь Святого Ильи — памятник архитектуры ретроспективно-русского стиля.

Построена в 1880 году из кирпича на левом берегу Днепра. Храм имеет 4-частную композицию: притвор-колокольня, трапезная, молитвенный зал и 5-гранная апсида с боковыми ризницами. В архитектурной пластике использованы древнерусские декоративные формы.

Мемориальный комплекс «Катюша» — напоминание о Второй мировой войне.

Многими знаменитыми людьми гордятся оршанцы. Это и Игорь Железовский — известный конькобежец, был одним из сильнейших среди конькобежцев-спринтеров, неоднократным рекордсменом мира на дистанциях 1000, 1500 м и в спринтерском многоборье. Шестикратный чемпион мира, пятикратный чемпион СССР в спринтерском многоборье, многократный чемпионом страны на дистанциях 500, 1000 и 1500 м. Игорь Железовский одержал 30 побед на этапах Кубка мира (1985—1993гг.). Обладатель Кубка мира на дистанции 1000 м (1991—1993гг.).

Константин Сергеевич Заслонов — один из организаторов и руководителей партизанского движения в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

Автор многочисленных романов, детективов, классик белорусской литературы Владимир Семенович Короткевич. Книги «Колосья под серпом твоим», «Черный замок Ольшанский» и «Христос приземлился в Гродно» — эти и другие произведения вышли из-под пера оригинального и самобытного мастера слова.

-

Можеевка

Станция Можеевка расположена рядом с деревней Пищалово Оршанского района Витебской области.

Достопримечательности:

Одной из достопримечательностей Пищалово является обелиск на месте первого залпа «Катюш».

14 июля 1941 года в километре на восток от деревни был дан первый залп реактивных минометов «Катюша» по немецко-фашистским захватчикам. В 1966 году на этом месте был установлен обелиск.

В окрестностях деревни Пищалово находится небольшая деревушки Межево. В Межево сохранилась усадьба XIX—начало XX вв. шляхетского рода Любенецких,

а также руины Покровской церкви, построенной во второй половине XIX века.

-

Стайки

Станция Стайки расположена в одноименной деревне Оршанского района Витебской области.

Достопримечательности:

Рядом со станцией Стайки проходит значимая европейская магистраль М8 — транзитная автомагистраль, проходящая с севера на юг в восточной части страны. М8 является частью европейского маршрута E95 и основного рукава панъевропейского транспортного коридора №9 Хельсинки—Александруполис.

М8 проходит от границы с Россией по территории Витебской, Могилевской и Гомельской областей до границы с Украиной.