- Минск-Пассажирский

- Минск-Южный

- Колядичи

- Асеевка

- Михановичи

- Руденск

- Пуховичи

- Талька

- Верейцы

- Осиповичи

- Татарка

- Мирадино

- Бобруйск

- Березина

- Савичи

- Телуша

- Красный берег

- Жлобин-Пассажирский

- Вирский

- Хальч

- Салтановка

- Буда-Кошелевская

- Уза

- Лазурная

- Костюковка

- Светоч

- Гомель-Пассажирский

-

на станцию

отправления

-

Минск-Пассажирский

Станция Минск-Пассажирский расположена в городе Минске – столице Республики Беларусь, административном центре Минского района и Минской области. Минск – крупный узел железных дорог на Брест, Москву, Вильнюс, Гомель и др.

23 августа (4 сентября) 1870 года в присутствии действительного статского советника Токарева и при стечении многочисленной публики была совершена закладка станции Минск Московско-Брестской железной дороги (в настоящее время станция Минск-Сортировочный). Епископ Минский и Бобруйский Александр отслужил молебен с водоосвящением и провозглашением многолетия императору и всему царственному дому. Епископ призвал своих прихожан усердно помолится Богу, чтобы тот благословил «начало сооружения общественного дома и да поможет устроить оный скоро, успешно и соответственно ожидаемых удобств и пользы общественной».

История станции Минск-Пассажирский началась со строительства Ландваро-Роменской железной дороги.

21 июля 1872 г. председателем Правления Московско-Брестской железной дороги фон Мекком и управляющим Ландваро-Роменской железной дороги Петерсом было заключено предварительное соглашение о соединительной ветви между дорогами в Минске. С открытием участка Минск–Ново-Вилейск Ландваро-Роменской железной дороги в январе 1873 г. на белорусской земле появился первый железнодорожный узел Минск, работавший на 3 направления.

Станция Минск Московско-Брестской железной дороги со временем стала на узле основной сортировочно-грузовой. Пассажирское движение было сосредоточено на станции Минск Ландваро-Роменской железной работы.

В 1873 г. было возведено здание Виленского вокзала (в настоящее время вокзал станции Минск-Пассажирский) Ландваро-Роменской (позже Либаво-Роменской) железной дороги.

Здание имело общую длину 22 сажени (46,86 м), средняя кирпичная часть — ширину 5,5 сажени, деревянные боковые – 5,3 сажени.

Первым начальником станции Минск Ландваро-Роменской железной дороги был студент Московского университета Василий Васильевич Склифосовский, брат известного хирурга Н.В. Склифосовского. Благодаря строительству вокзала, который в то время находился на окраине города, началась бурная застройка прилегающих к нему улиц: Бобруйской, Петербургской и Сергиевской (в настоящее время не сохранились), Михайловской (ныне ул. Кирова), Николаевской (ныне ул. Ульяновская). К 90-м годам 19 века окончательно сформировалась Привокзальная площадь в виде вытянутого прямоугольника вдоль Бобруйской улицы.

Минск (летописный Меньск, Менеск) — город с многовековой историей (впервые упоминается в «Повести временных лет» под 1067 г.), основанный как порубежная крепость Полоцкого княжества, был центром удельного княжества, затем центром воеводства Белорусско-Литовской державы, в Российской империи стал губернским городом, с 1919 года был столицей БССР и сейчас столица 10-миллионного суверенного государства, которое появилось на географической карте в 1991 году — Республики Беларусь.

Минск сегодня — это современный административный, передовой научный, образовательный, культурный и спортивный центр Беларуси. Это и крупнейший промышленный город страны. Он занимает площадь более 200 квадратных километров. Население города превышает 1 миллион 800 тысяч жителей.

Достопримечательности:

Для приезжающих в столицу Беларуси по железной дороге Минск начинается с вокзала и Привокзальной площади. Современный железнодорожный вокзал Минска был построен в 2000 г. В цокольном этаже находятся камеры хранения и пункты обмена валют, на втором и третьем — сувенирные лавки, магазины, экспресс-кафе, ресторан.

Украшением Привокзальной площади являются две многоэтажные башни, названные «Воротами города». Построенные после Второй мировой войны здания стилизованы под оборонительные башни древнего замка. На одной из башен самые большие в Беларуси часы. Это трофей, захваченный у немцев во время Второй мировой войны. Солидный возраст часов, которым уже больше столетия, и размеры (диаметр превышает 3,5 метра) делают их одной из интересных достопримечательностей.

Минская ратуша на площади Свободы была восстановлена по старинным чертежам и данным археологических раскопок в 2003 г. на своем историческом месте. Здание неоднократно уничтожалось, горело и восстанавливалось.

С площади Независимости берет начало проспект Независимости — главная магистраль города, которая возникла еще в начале XIX века как улица Захарьевская.

Разрушенная во время последней войны улица была выпрямлена и расширена, архитектурный облик улицы был изменен однако многие старые здания органично вошли в новый ансамбль городского проспекта.Пространство от площади Независимости до площади Победы исследователи сравнивают даже с Елисейскими полями и Невским проспектом Санкт-Петербурга. В начале 90-х годов прошлого века этот участок был включен в Свод памятников истории и культуры Беларуси.

На проспекте Независимости в микрорайоне «Восток» находится новое здание Национальной библиотеки Беларуси, открытое для пользователей 16 июня 2006 г.

Национальная библиотека Беларуси — уникальный архитектурно-строительный и программно-технический комплекс, построенный в соответствии с новейшими научно-техническими разработками.

Здание самого большого книгохранилища страны напоминает гигантский ограненный алмаз. Вместимость книгохранилища — 14 млн. единиц, в нем 20 читальных залов, 2000 читательских мест.

На крыше библиотеки (высота здания более 70 метров) размещается обзорная площадка.

На левом берегу реки Свислочь находится Троицкое предместье — воскрешенный уголок старого Минска.

Освоение этого района города, согласно археологическим изысканиям, началось в XII веке.

В начале XVI века на этом месте находился костел Святой Троицы, давший название предместью.

В старом квартале много музеев, галерей, магазинов, кафе и сувенирных лавочек.

Памятники архитектуры:

Свято-Духов кафедральный собор (бывший костел и монастырь бернардинок) построен в стиле виленского барокко.

Собор был заложен в 1642 году и достроен в 18 веке.

В иконостасе собора содержится целый ряд замечательных икон, в том числе чудотворная икона Божьей Матери, явившаяся на берегу Свислочи в 1500 году.

Костел Пресвятой Девы Марии и монастырь иезуитов (2-я половина 17 — начало 18 вв.)

Памятник архитектуры барокко.

Свято-Петро-Павловский собор(1612—1620 гг.)

Здание собора одно из старейших в Минске.

Памятник архитектуры с элементами ренессанса и барокко.

Свято-Александро-Невская церковь

памятник архитектуры ретроспективно-русского стиля 1898 г.

Костел Святых Симеона и Елены

(Красный костел)

построен в 1908–1910 гг.Памятник архитектуры неороманского стиля.

В городе находится большое количество музеев:

Национальный художественный музей Республики Беларусь;

Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны;

Национальный музей истории и культуры Республики Беларусь;

Литературный музей Янки Купалы;

Литературно-мемориальный музей Якуба Коласа; Литературный музей Максима Богдановича; Музей истории белорусской литературы; Литературный Музей Петруся Бровки; Музей валунов; Музей природы и экологии Республики Беларусь; Музей Истории Белорусского Кино; Дом-Музей I Съезда РСДРП филиал Национального Исторического Музея Беларуси и др.

театров:

Белорусский Государственный Музыкальный театр;

Белорусский Государственный театр Кукол;

Национальный академический Большой театр оперы и балета;

Национальный академический театр имени Янки Купалы;

Театр-студия Киноактера;

Белорусский республиканский театр юного зрителя;

Государственный Молодежный театр Республики Беларусь;

Национальный академический драматический театр имени Максима Горького и др.

спортивных объектов:

многопрофильный спортивный комплекс Минск-Арена;

Дворец спорта;

Футбольный манеж;

Ледовый дворец спорта;

Дворец тенниса;

стадион «Динамо»;

стадион «Трудовые резервы» и др.Социально-культурные объекты Белорусской железной дороги:

Минский музей истории Белорусской железной дороги:

Адрес: Республика Беларусь, 220039, г. Минск, ул. Чкалова, 7, Дворец культуры и спорта железнодорожников.

Контактные телефоны: (+375 17) 225 24 14, 225 54 79.

Минский Дворец культуры и спорта железнодорожников

Адрес: Республика Беларусь, 220039, г. Минск, ул. Чкалова, 7.

Контактные телефоны: (+375 17) 224-89-95. -

Минск-Южный

Станция Минск-Южный расположена в черте города Минска.

Станция открыта для выполнения грузовых перевозок.

-

Колядичи

Станция Колядичи расположена рядом с городом Минском.

Рядом со станцией находится терминал Колядичи (Республиканское транспортно-экспедиционное унитарное предприятие «БЕЛИНТЕРТРАНС - транспортно-логистический центр» Белорусской железной дороги (государственное предприятие «БТЛЦ»), предоставляющий полный комплекс услуг по работе с универсальными контейнерами. Терминал состоит из контейнерной и тяжеловесной площадок, крытого ангарного склада арочного типа.

-

Асеевка

Станция Асеевка расположена рядом с поселком Гатово Минского района.

Первое упоминание о деревне Гатово относится к 1494 году. Подробное описание деревни можно найти в инвентарях за 1567 год. Населенный пункт в разные периоды своей истории относился к владениям различных помещиков, а также католической церкви, женского монастыря.

В январе 1920 года (во время советской-польской войны) в Гатово прошел съезд партизан. В годы Великой Отечественной войны на территории Гатово действовал партизанский отряд.

В 1968 году рядом с деревней Гатово построен минский завод «Вторчермет». После этого в Гатово началось строительство первых многоэтажных домов.

В 1988 году рядом с поселком начал свою работу кожевенный завод.

В 2010 году поселку был присвоен статус агрогородка. -

Михановичи

Станция Михановичи расположена в одноименном поселке Минского района. Население поселка составляет около 6 тысяч человек.

История станции Михановичи началась с введения в эксплуатацию участка Либаво-Роменской железной дороги Минск—Бобруйск (16 сентября 1873 года). Железнодорожная станция получила свое название от соседней деревни Михановичи. В 1897 году на станции Михановичи насчитывалось 7 дворов, 43 жителя, в 1917 году — 12 дворов, 66 жителей.

В 1974 году, недалеко от Михановичей, был построен первый компрессорный цех по обслуживанию магистрального газопровода, с этого времени значительная часть населения посёлка работает в Минском Управлении магистральных газопроводов.

В 1989 году к поселку Михановичи была присоединена деревня Островы.Достопримечательности:

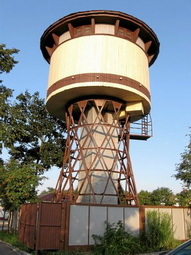

Рядом со станцией сохранилась водонапорная башня, с помощью которой заправлялись паровозы. Водонапорная башня д.Михановичи упоминается в исторической литературе как место проведения ІІ съезда партизан Минского уезда (5 апреля 1920 года) во время советско-польской войны.

Во время Великой Отечественной войны местные жители активно участвовали в партизанском движении. Скульптурная композиция «Воин и партизан» с надписями 276 земляков, погибшими на фронтах и в партизанских отрядах, была установлена в 1969 году. Недалеко от станции находится братская могила партизан и воинов Советской Армии, погибших в 1941—1944 гг.

Жизненные пути двух Героев Советского Союза связаны с Михановичами. Подполковник, командир эскадрильи бомбардировщиков Иосиф Васильевич Матрунчик (1903—1945гг.), уроженец д. Кайково Михановичского сельского совета, получил звание Героя Советского Союза одним из первых в Минском районе: в 1940 г. в советско-финской войне. Лётчик прославленной эскадрильи А.Покрышкина Герой Советского Союза Петр Иосифович Гучок учился в Михановичской семилетней школе, в 1937 году закончил ее с похвальной грамотой.

-

Руденск

Станция Руденск расположена в одноименном поселке Пуховичского района Минской области.Руденск — узел автодорог на Узляны, Дукору, Правдинский, расположен в 22 км от Марьиной Горки (станция Пуховичи), 41 км от Минска. Население поселка составляет около 3 тысяч человек.

В XIX веке Руденск — деревня в Игуменском уезде Минской губернии. В годы Великой Отечественной Руденск был оккупирован немецко-фашистскими захватчиками, которые уничтожили в Руденске и районе 4,7 тыс. человек. В поселке действовало патриотическое подполье.

Руденск — родина белорусского советского поэта Михася Чарота (настоящее имя — Михаил Семенович Кудзелька) (1896—1938гг.). Михась Чарот — участник Гражданской войны 1918—1920гг., один из руководителей литовской организации «Молодняк». В сборниках стихов «Метель» (1922г.), «Солнечный поход» (1929г.), поэмах «Босые на пожарище» (1922г.), «Ленин», «Беларусь лапотная» (1924г.) отражены героика Великой Октябрьской социалистической революции, большие перемены в жизни белорусского народа за годы Советской власти. Автор сборника рассказов «Весноход» (1924г.), народной драмы «На Купала» (1921г.).

Достопримечательности окрестностей:

В окрестностях Руденска находится уникальный музей. Музейный комплекс «Дудутки» ― один из самых популярных и знаменитых музеев Беларуси, расположен в живописном месте рядом с рекою Птичь в 1,5 км от деревни Дудичи.

Дудутки впервые упоминаются в летописях в XI в. Предположительно в этих местах проходила сухопутная дорога, ведущая к Полоцку, по которой по мнению исследователей и согласно «Слову о полку Игореве», полоцкий князь Всеслав Чародей проскакал «волком до Немиги с Дудудок, узнав об осаде древнего Минска...».

В музее можно ознакомиться с укладом панского двора, работой мастеров, воссоздающих старинные технологии в действии, кулинарным наследием наших предков, чарующей природой минского края, удивительным животным миром.

Путешествие в Дудутки ― живое прикосновение к культуре и секретам старинного ремесла белорусской земли. Множество ремесел и промыслов обрело свое второе рождение в руках дудутковских мастеров ― хранителей древних белорусских традиций. Недалеко от музея находятся церковь Св. Иоанна Крестителя, построенная в 2008 году и освященная митрополитом Филаретом, и деревянная шатровая мельница начала XX века ― ветряк высотой 14 метров.

История музея тесно связана с родом Ельских, живших в этих местах в XVIII―XIX в. Их имение называли «Усадьбой муз». Следуя традициям старейшего белорусского рода, Дудутки ежегодно проводят красочные праздники и фестивали средневековой культуры, народной музыки и ремесел. Из года в год в «Дудутках» празднуют Три Спаса и Масленицу, отмечают День Победы с показательными выступлениями бойцов спецназа и «солдатской кашей». С 2009 года в Дудутках проводится средневековый фестиваль славы белорусского оружия «Наш Грюнвальд».

В окрестностях Руденска расположена небольшая деревеня Дукора. Дукора известна с XVI в. Название деревни произошло, вероятно, от балтской основы dukra – дочка.

В XVI в. Дукора принадлежала известному роду Сапегов. Позже среди хозяев этой земли были Завиши, Огинские. Дукора и окрестности входили в свое время в так называемое «Бакштанское графство». Последний его владелец — гетман Михаил-Казимир Огинский. После его смерти в 1800 г. наследников не осталось. Имением управлял Франтишек Ошторп, а расположенными неподалеку Смиловичами ― Станислав Монюшко (дед известного впоследствии композитора Станислава Манюшко).

Арендаторы выкупили имение у Огинских. Станислав Монюшко получил в наследство Смиловичи, Ошторп, (отец которого шведский солдат армии Карла XII, осевший некогда на белорусских землях) Дукору. В Смиловичах к тому времени был построен костел. Монюшко, чтобы соблюсти условия равного раздела, выделил средства на строительство костела в Дукоре и построил его. В XIX в. хозяином Дукоры был уже внук того шведского солдата, Леон Ошторп, ставший действительным статским советником, командором Мальтийского ордена, минским губернским маршалком. Он же построил в начале XIX в. дворец в Дукоре.

Усадьба Ошторпов находилась недалеко от здания школы. Школа в Дукоре, как учреждение образования, существует более 135 лет. Она была одним из старейших учебных заведений бывшего Игуменского уезда (в XIX в. в него входили территории современных Червеньского, Пуховичского, Березинского, Узденского, Смолевичского районов).

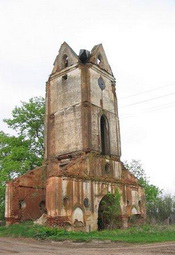

О былом величии Дукорской усадьбы свидетельствует так называемый «зегер» — башнеподобная каменная брама, в которой совмещаются формы псевдоготики и классицизма. Во дворе находились два флигеля (один из них сохранился).

Дворец был уникальным. Здесь была собрана большая коллекция предметов изобразительного и декоративно-прикладного искусства, был и уникальный архив: документы Огинских, Ошторпов и Гартингов.

В годы Великой Отечественной войны дворец был уничтожен. Во дворце размещался полицейский гарнизон. Во время боевой операции группа партизан буквально выкурила гарнизон из дворца. Здание сгорело, от былого великолепия ничего не осталось.

Дукора расположена на реке Свислочь, которая в этом участке идет параллельно железной дороге на некотором расстоянии от нее. Исток Свислочи, протяженность которой 285 км, находится на Минской возвышенности, за 1,5 км на юго-восток от деревни Шаповалы Воложинского района. Устье реки располагается на юго-восточной окраине д. Свислочи Осиповичского района. Основными притоками являются Вяча (впадает в Заславское водохранилище), Волма, Титовка, Талька.

Река протекает по центральной части Минской возвышенности и по западной окраине Центрально-Березинской равнины.В верховье река является частью канала Вилейско-Минской водной системы. На реке расположено 6 водохранилищ: Заславское, Криница, Дрозды, Комсомольское озеро, Чижовское, Осиповичское. Крупнейшие населенные пункты на Свислочи – Заславль, Минск.

В одном из описании начала XX в. об этом крае упоминается: «Территория, что простирается вокруг Осиповичей, относится к Минскому Полесью, но уже теряет полесский характер. Уменьшается количество болот, реки имеют более высокие берега. Свислочь — река небольшая».

В XIX в. эти замечательные места часто посещал известный художник Аполлинарий Горавский (1833–1900 гг.). Родина Горавского — д.Уборки (ранее находилась в Игуменском повете Минской губернии). Выпускник Петербургской академии художеств, академик, преподаватель Петербургской рисовальной школы общества поощрения художеств больше всего любил портретные и пейзажные жанры. Его лучшие работы «Молящаяся старушка», «Болото», «Вид дубравы вблизи Бобруйска» (1855 г.), «Река Березина» (1868 г.), «Река Свислочь» (1868 г.).

-

Пуховичи

Станция Пуховичи расположена в городе Марьина Горка Пуховичского района Минской области.

Станция расположена в 63 километрах от Минска. Дата открытия станции — 1873 год. Строительство железной дороги становилось мощным стимулом для ускоренного экономического развития прилегающей местности. Многого ожидали (в первую очередь местные владельцы поместий) от строительства Либаво-Роменской железной дороги. Не были исключением и дворяне Игуменского повета.

Они считали, что железная дорога должна пройти именно через Игумен, об этом известили и губернский центр, и газеты.

У военных топографов, которые проектировали Либаво-Роменскую железную дорогу, было другое мнение: рельеф местности требовал, чтобы железная дорога прошла через небольшое местечко Пуховичи.

Доказательнее были, как и следовало ожидать, аргументы специалистов, а не собственнические частнохозяйственные пожелания игуменских дворян. Железную дорогу повели на Пуховичи.

И тут в дело неожиданно вмешался Л.С.Маков — отставной министр внутренних дел России и владелец богатого поместья в Марьиной Горке. У него были свои мысли насчет маршрута Либаво-Роменской железной дороги. Бывший министр очень хотел, чтобы стальная магистраль осчастливила подвластную ему Марьину Горку.

Богатый чиновничий опыт (умение не только брать, но и давать, кому нужно) помог Макову осуществить свою «голубую» мечту. В ход пошел главный аргумент — большая взятка, и строители, закрыв глаза на проект, проложили железную дорогу через Марьину Горку. Однако, чтобы избежать возможных неприятностей, оставили на схеме проектное название станции, а на Марьиногорском вокзале прикрепили доску с названием «Пуховичи» (до которых от Марьиной Горки почти 10 км).

Так ли это было на самом деле, ответить трудно, но и сегодня Марьина Горка — райцентр, название которого не совпадает с названием его станции и района (район Пуховичский).

Город Марьина Горка расположен на реке Титовка (приток р. Свислочь). Автодорогами Марьина Горка связана с Минском, Бобруйском, Уздой, Червенем. Население города составляет около 22 тысяч человек.

В письменных источниках Марьина Горка известна с XVI в. Принадлежала Радзивиллам, Бужинским, Ратынским, Крупским. В 1793 году Марьина Горка вошла в состав Российской империи; в 1795 г. это была деревня Игуменского повета Минской губернии. После 1863 года Марьина Горка стала собственностью министра внутренних дел России Л.С.Макова.

Интересные легенды о происхождении Марьиной Горки упоминает белорусский этнограф, писатель П.М.Шпилевский (1823―1861 гг.). Некоторые из них связаны c чудотворным образом Богоматери, который будто бы явился на этом месте, и строительством церкви на горке.

Быстрому развитию этого населенного пункта способствовало строительство в 1873 г. линии Минск—Осиповичи Либаво-Роменской железной дороги. В 1886 году в Марьиной Горке находились 2 церкви, почтовая станция, сельскохозяйственная школа для детей всех сословий (основана 29.05.1876). В 1897 году здесь проживали 2 тыс. жителей.

В 1917 году Марьина Горка становится поселком. С 17.07.1924 г. этот населенный пункт в составе Пуховичского района. С 22.07.1955 Марьина Горка стала городом. В городе действуют Марьиногорский сельскохозяйственный колледж, детский санаторий «Пуховичи», 2 филиала Пуховичского районного краеведческого музея: художественная галерея и музей «Герои и подвиги».Достопримечательности:

В городе сохранился памятник архитектуры – усадебный дом Маковых 1876г. постройки.

Водонапорная башня, расположенная возле железнодорожной станции. Была построена в первой половине XX века.

Костел Святого Антония (перестроен в 2000-е из электростанции 1930-х гг).

В городе установлены памятники воинам-освободителям, партизанам и подпольщикам. Во время Великой Отечественной войны фашисты уничтожили в Марьиной Горке и районе 3145 человек, действовало молодежное подполье.

Композитора Игоря Лученка знает весь мир. «Басанож па зорках» ― под таким поэтическим названием в 2001 году в издательстве «Беларусь» вышла книга писателя Владимира Липского о белорусском композиторе Игоре Лученке.

Родился Лученок И.М. в Минске (6 августа 1938г.), в доме на Червеньском тракте. Дом этот не сохранился. После войны семья Лученков оказалась в Марьиной Горке, где Игорь учился в школе. Поступив в Минскую музыкальную школу, он переехал жить в столицу. Игорь был отличником в первом выпуске цимбалистов.

Далее ― учеба в консерватории сразу на двух факультетах. Закончил ее будущий композитор с красным дипломом. Любовь к музыке привил Игорю отец, Михаил Лукич, который был скрипачом.

Творческий путь И.Лученка начался в 60-е годы. Одним из первых произведений была кантата «Курган» по одноименной поэме Янки Купалы.

Кантата «Солдатское сердце» явилась первым произведением композитора на военную тему. Игорь Лученок участвовал в трех всемирных фестивалях молодежи. В то время началась его дружба с А.Пахмутовой, Н.Добронравовым, Р.Рождественским, И.Кобзоном, В.Толкуновой.

В 1966 г. И.Лученок впервые проявил себя как самобытный композитор-песенник. На Всесоюзном конкурсе советской песни его песня-баллада «Память сердца» получила первую премию. И.Лученок удостоен серебряной медали им. А.В.Александрова, которая присуждается за лучшие музыкальные произведения на героико-патриотическую тему.

Среди наиболее популярных песен ― «Стоят на рейде наши бригантины», «Красные звезды», «Мы идем по земле». Эмоциональным настроем проникнуты такие лирические песни, как «Вероника», «Алеся», «Ты ўспомнi ўсе», «Зачараваная мая», «Я нiкому цябе не аддам».

И.Лученок обращается к творчеству многих поэтов: Я.Купалы, М.Богдановича, Я.Коласа, А.Кулешова, М.Танка, П.Бровки, А.Русака, Н. Гилевича, Г.Буравкина, В.Некляева и др. Его песни разнообразны и по жанрам ― романсы, баллады, марши, гимны.

И.Лученок ― известный общественный деятель Беларуси. Он являлся депутатом Верховного Совета БССР, Верховного Совета СССР. С 1982 по 1985 г. ― ректор Белорусской государственной консерватории, с 1980 года возглавляет Союз композиторов Беларуси. Как член жюри участвует в многочисленных конкурсах и фестивалях песни.

5 октября 1999 г. в Москве на «Площади звезд» была заложена именная плита «Игорь Лученок». Одной из ярких, запоминающихся песен является песня «Мой родны кут», написанная на стихи Я.Коласа.Достопримечательности окрестностей :

Специальный геодезический знак, свидетельствующий о том, что Пуховичский район является центром Республики Беларусь, установлен в 1996 году вблизи деревни Антоново Новоселковского сельсовета.

Нахождение центра Беларуси на Пуховщине ― это не только гордость жителей за свой уникальный уголок, но и своеобразный символ объединения народов, живущих на этой прекрасной земле.

Пуховщина ― родина около полсотни писателей: Таисия Бондарь, Александр Ельский, Владимир Ходыка, Алесь Бачила и т.д. Человек, благодаря которому цимбалы сохранились как белорусский инструмент, получили поддержку музыкальной профессиональной школы, Иосиф Жинович ― тоже из этих мест.

Стенды местного краеведческого музея рассказывают и о других известных людях этого края: художниках Александре Пашкевиче, Михаиле Зеленкине (он же известный летчик, Герой Советского Союза), Александре Финском. Родом из Пуховичей основоположник современного белорусского балета Константин Алексютович.Легенда

Название современного города происходит от горы, на которой в древности стоял языческий храм. В Марьин день в нем проходили торжественные церемонии.

-

Талька

Станция Талька расположена в одноименной деревне Минской области.

В 1873 году через деревню Талька прошла Либаво-Роменская железная дорога и открылась железнодорожная станция.

В IX-м томе книги В.П.Семенова «Россия. Полное географическое описание нашего Отечества» приводится следующий факт: «В 19 верстах за Пуховичами (Марьиной Горкой) Либаво-Роменская железная дорога достигает станции Талька, грузящей свыше 700 тысяч пудов лесных грузов». Талька расположена в 80 км от Минска.

Достопримечательности:

Якуб Колас часто бывал на Пуховщине, посещал здесь многие места. Среди них ― Талька. В конце 90-х годов XX в. на здании вокзала железнодорожной станции Талька появилась мемориальная доска с надписью: «На Пухаўшчыне у 1933―1940, 1946―1956 гадах адпачываў і працаваў народны паэт Беларусі Я.Колас (К.М.Міцкевіч)».

В деревне Талька протекает одноименная река, о ней Якуб Колас писал в поэме «Міхасевы прыгоды»:

«Талька ― слаўная рачушка,

Грунт яе пясчаны,

Бераг мяккі, як падушка,

Дзірваном засланы.

...

А звярніце вашы вочы

Вось у гэту Тальку:

Зачаруе каго хочаш ―

Лёню і Натальку».

Социально-культурные объекты Белорусской железной дороги:

Оздоровительный центр «Талька» УП «Минское отделение Белорусской железной дороги»

Адрес: 222813, Минская область, Пуховичский район, п/о Талька

Контактные телефоны: (+375 17) 225 14 82, (+375 1713) 71 140. -

Верейцы

Станция Верейцы расположена в одноименной деревне Осиповичского района Могилевской области.

Нынешнее здание станции было построено в 1899 году.Достопримечательности окрестностей

Недалеко от станции Верейцы расположено Осиповичское водохранилище. На водохранилище находится крупнейшая в Беларуси гидроэлектростанция. Осиповичская ГЭС сооружена в 1953 году с использованием оборудования, полученного в счет выплаты контрибуции из Австрии.

Оборудование поставлялось с таким количеством запчастей, что некоторые используют до сих пор. Если из строя выходит какая-то деталь, ее аналог выпускается штучно на профильном заводе.

Осиповичское водохранилище является местом отдыха и занятий водными видами спорта, а также популярно во время зимней и летней рыбалки (водится лещ, окунь, плова, щука, карась, линь).

Также в водохранилище водятся раки.

Длина водохранилища превышает 22 км, средняя глубина около 7 метров. Сейчас на акватории водохранилища установлен режим платного рыболовства. -

Осиповичи

Станция Осиповичи I расположена в одноименном районном центре Могилевской области. Осиповичи являются крупным железнодорожным узлом: линии на Минск, Гомель, Могилев, Барановичи. Железная дорога разделяет город на две части.

Одной из станций строящейся Либаво-Роменской железной дороги, проходящей по лесисто-болотистой местности имения Витгенштейна, была станция Осиповичи. Станция была основана в 1872 году в 2-х км от деревни Осиповичи, вокруг станции в 1878 году возник поселок. Это была небольшая промежуточная станция, расположенная на 273 версте от станции Вилейская. На станции был построен деревянный вокзал, пакгауз, крытая и открытая платформа и пять деревянных домов для обслуживающего персонала.

Вокзал размещался в 2-этажном деревянном доме в конце перрона со стороны Минска.

К станции примыкали однопутные перегоны Осиповичи–Верейцы и Осиповичи–Татарка.

Первый паровозный гудок прозвучал над городом Осиповичи в сентябре 1873 года.

В 1952 году возведено новое здание вокзала, что позволило улучшить обслуживание как местных, так и транзитных пассажиров.

Для обеспечения безопасного перехода пассажиров и жителей города через пути в районе вокзала в 1953 году был построен пешеходный мост.

В 2003 году закончен капитальный ремонт вокзала и прилегающей территории.

Город Осиповичи расположен на берегу реки Синяя, в 136 км от Могилева. Осиповичи известны с XVIII века как деревня.

После начала движения поездов по железной дороге Осиповичи–Старые Дороги–Слуцк станция Осиповичи превратилась в железнодорожный узел и важнейший центр торговли лесом в Беларуси.

Согласно переписи 1897 года на месте современного города существовали три самостоятельных поселения с названием Осиповичи: деревня (526 жителей, 78 хозяйств), железнодорожная станция (около 100 жителей) и поселок (около 200 жителей, заезжий двор, 4 крамы), которые позже слились в один населенный пункт. С 1922 года Осиповичи ― центр волости, с 1924 года ― местечко, центр района Бобруйской округи. С 15 июля 1935 г. ― город, в котором проживает около 13 тысяч человек.

В Великую Отечественную войну в городе и районе действовало Осиповичское подполье. За время оккупации в районе партизанами и подпольщиками было уничтожено около 15 тысяч гитлеровцев, разгромлено 13 гарнизонов врага, разрушены десятки километров железнодорожного пути, перебито более 5000 рельсов, вырезано около 70 километров телефонно-телеграфной связи. Патриоты пустили под откос сотни вражеских эшелонов, разбили и повредили более 300 паровозов, сожгли 2235 тонн горючего.

30 июля 1943 года подпольщиком Федором Крыловичем на станции Осиповичи совершена крупнейшая диверсия Второй мировой войны. Удачно установленная магнитная мина уничтожила 4 эшелона противника с горючим, боеприпасами, техникой, в том числе эшелон с новыми танками «Тигр», который направлялся в район Курской битвы.

Город освобожден 6 июля 1944 г. войсками 1-го Белорусского фронта в ходе Бобруйской операции. Сегодня в городе проживает более 35 тыс. жителей.Достопримечательности:

Рядом с железнодорожным вокзалом находится памятник паровозу Эм 726-23, который был установлен в 2002 году в честь 130-летия города. Паровоз стал символом Осиповичей и внесен в символику города, на его герб.

Свято-Крестовоздвиженская церковь (построена в 1826 году, в 1946 перевезена в Осиповичи).

В городе действуют историко-краеведческий музей, Центр народных ремесел.Достопримечательности окрестностей:

В Осиповичском районе, при слиянии рек Свислочь и Березина, вокруг Осиповичского водохранилища расположена зона отдыха Осиповичи. Для экскурсий интересны

мемориальный комплекс жертвам фашизма, советским воинам и партизанам в деревне Брицаловичи;

мемориальный комплекс в честь Осиповичских подпольных организаций в деревне Лозовое;

памятники природы ― 200-летние дубы черешчатые (Брицаловичское и Октябрьское лесничества).

Деревня Свислочь расположена в 26 км от Осиповичей, в 5 км от железнодорожной станции Елизово, на пути Гродзянка—Сычково, возле устья реки Свислочь, центр сельсовета и СПК «Восход».Это одно из самых древних поселений в современном Осиповичском районе. Древнее городище расположено на мысе, образованном при впадении р.Свислочи в р.Березину. В XII―XVII вв. на месте городища стоял Свислочский замок. Разрушен в середине XVII в.

Свислочь известна с XI века. В XII―XIV вв. населенный пункт был центром княжества, до конца XVI в. — центром Свислочской волости Минского воеводства Великого княжества Литовского. С XVII в. ― собственность Радзивиллов.

В 1793 г. в составе Российской империи, местечко, с 1795 года ― центр Свислочской волости Бобруйского уезда Минской губернии.

В Великую Отечественную войну Свислочь понесла значимые утраты: 12―14.10.1941 гитлеровцы убили 791 мирного жителя, а в июне 1943 года почти целиком сожгли деревню.

На краю деревни, на берегу реки Свислочь, есть археологический памятник ― городище.

К 150-летию местной школы был открыт школьный краеведческий музей.

В 28 км от Осиповичей, на правом берегу реки Березина находится небольшой, но очень известный на этой земле поселок ― Елизово. Поселок является центром сельсовета и железнодорожной станцией на линии Осиповичи–Могилев.

Название дано в честь бывшей здешней помещицы княгини Елизаветы Великопольской. В начале XIX-го века в 4-х км от местечка Свислочь, вниз по течению реки Березина образовался крутой обрыв.

Плотогоны назвали его «Обрубель». Эта место находилось в имении княгини Великопольской. Соседний помещик Незабытовский, фаворит княгини, в подарок ей построил возле урочища Обрубель дворец и назвал его Елизово в честь хозяйки.

В 1900 году здесь был построен лесопильный завод «Елизово», начал образовываться поселок, который также получил название Елизово. Поселок входил в состав Свислочской волости Бобруйского уезда Минской губернии. В 1912 г. построен стеклозавод «Елизово», на котором около 60 рабочих изготавливали оконное и ламповое стекло, бутылки.

В 1931 г. через Елизово прошла железная дорога Осиповичи—Могилев, была основана железнодорожная станция Елизово.

В 2000-годы было создано совместное с иностранным капиталом предприятие «Стеклозавод «Елизово». Объем производства составляет более 110 тыс. тонн продукции в год. На предприятии действуют 3 стекловаренных печи и 7 машинолиний. Освоено 40 видов тары из бесцветного и коричневого стекла.

Продукция предприятия экспортируется в более чем 15 стран мира. -

Татарка

Станция Татарка расположена в одноименном поселке Осиповичского района Могилевской области. Татарка находится в 29,5 км к северо-западу от Бобруйска, в 12 км к юго-востоку от Осиповичей, в 148 км от Могилева. Население поселка составляет 0,9 тыс. человек.

Во II-й половине XIX в. — деревня в Бобруйском уезде. С 1873 года — станция Либаво-Роменской железной дороги. С 1924 года — в Осиповичском районе Бобруйского округа, с 1938 года — в Могилевской области. С 1949 года — рабочий поселок.

В 1929 году в поселке основано торфопредприятие «Татарка», специализирующееся на добыче и переработке торфа.

-

Мирадино

Станция Мирадино расположена в одноименной деревне Бобруйского района Могилевской области.

Достопримечательности окрестностей:

В 3 км от деревни Мирадино находится д.Сычково. В деревне расположен мемориальный комплекс , сооруженный к 40-летию Победы в Великой Отечественной войне на месте ожесточенного сражения за плацдарм у реки Днепр и автомобильную дорогу Гомель—Минск.

В Сычково расположен и Бобруйский районный историко-краеведческий музей. В музее можно ознакомиться с историей Бобруйщины от древних времен до настоящего времени. Здесь выставлены археологические находки, найденные на территории Бобруйского района; представлена экспозиция, рассказывающая о быте и традиции белорусской деревни конца XIX—начала XX вв.; собран богатый материал периода Великой Отечественной войны.

-

Бобруйск

Станция Бобруйск находится в одноименном городе, центре Бобруйского района Могилевской области. Бобруйск — узел железных дорог на Осиповичи, Жлобин, Октябрский. В городе расположены три железнодорожные станции: Бобруйск, Березина, Шинная.

В ноябре 1873 года над городом Бобруйском прозвучал первый паровозный гудок. Через город прошла Ландварово-Роменская железная дорога, которая соединила город на Березине с портами Балтийского и Черного морей, индустриальными центрами Беларуси, России, Украины, Польши, а также содействовала сближению сельскохозяйственных и промышленных районов.

Управление Ландварово-Роменской железной дороги располагалось в Минске.

Открытый для движения поездов участок Минск—Бобруйск был четвертым направлением от Минска.

30 апреля 1876 года было принято решение присоединить к Ландварово-Роменской железной дороге бездоходную Либавскую дорогу и изменить название дороги на Либаво-Роменскую. С совершенствованием парка пассажирских вагонов и паровозов росли и объемы пассажирских перевозок на всей сети железной дороги. В связи с этим было принято решение о постройке вокзала на станции Бобруйск, строительство которого было завершено в 1900 году.

По причине экономического и численного роста города было принято решение о строительстве вокзала на станции Березина, которое было сдано в эксплуатацию в 1908 году. Пассажирские здания на станции Бобруйск и Березина были построены из кирпича и сохранились до нашего времени. Через Бобруйск в 1909 году проходило 4 пары пассажирских поездов. С открытием в 1932 году сквозного участка Бобруйск–Старушки станция Бобруйск стала узловой.

Город Бобруйск расположен на берегу реки Березины, в 110 км на юго-запад от Могилева. Бобруйск - железнодорожный узел, узел автомобильных дорог на Минск, Гомель, Могилев, Калинковичи, Слуцк, также в городе есть порт. Впервые в летописи Бобруйск (Бобровск, Бобруеск, Бобрусек, Брусек-на-Березине) упоминается в 1387 году в составе Великого княжества Литовского. Однако археологические раскопки свидетельствуют о том, что еще в VI—VII вв. на реке Березине, несколько выше нынешнего Бобруйска, находились городища славян. Во времена киевского князя Владимира на месте современного города была деревенька, «жители коей рыбной ловлей и бобровым промыслом занимались». Это послужило поводом к названию города.

Первоначально город в виде укрепленного деревянного замка разместился на высоком правом берегу реки Березины, при впадении небольшой речки Бобрульки (Бобруйки). В 1649 году замок сгорел и больше не восстанавливался.

В 1793 году Бобруйск вошел в состав России. В 1796 году утвержден герб Бобруйска: на серебряном поле вертикальная корабельная мачта, возле нее два сложенных накрест бревна.

С 28 июня 1941 года по 29 июня 1944 года Бобруйск был оккупирован немецкими войсками. В городе и районе действовало 29 групп партизан и подпольщиков. Освобожден город войсками 1-го Белорусского фронта (генерал армии К.К.Рокоссовский).

Жители Бобруйска взялись за восстановление родного города. И уже через два месяца 18 предприятий были частично восстановлены и дали первую продукцию.

Сегодня наряду с традиционными отраслями промышленности — деревообрабатывающей, пищевой, легкой — развивается химическая и машиностроительная. Выросли такие крупные предприятия, как «Бобруйсксельмаш», заводы резинотехнических изделий, тракторных деталей и агрегатов, меховая фабрика и другие. Возведены крупнейшие в Европе Белорусский шинный комбинат, завод по производству машин–разбрасывателей удобрений. Бобруйск сегодня — динамично развивающийся, индустриальный город.

В Бобруйске проживает более 219 тысяч человек. По количеству населения он занимает 7 место в стране после шести областных городов. Здесь работают более 50 предприятий, 2 вуза, 2 техникума, 6 колледжей.Достопримечательности:

Крепость в городе Бобруйске является памятником фортификационного искусства I-й половины ХIХ в. (1810—1836гг.). По Указу Александра 1 от 16 июня 1810 года было начато строительство Бобруйской крепости. Первый план строительства был предложен Теодором Нарбутом, но застраивалась она по генеральному плану, разработанному Карлом Опперманом. Основная оборонительная линия крепости состояла из 8 бастионов, в плане — многоугольник, сомкнутый валом со стороны реки. Долговременные оборонительные постройки были сделаны из кирпича, имели сводчатые перекрытия, бойницы. На территории Беларуси крепостей такого типа только две — Бобруйская и Брестская.

Сохранившиеся в настоящее время постройки крепости являются памятниками инженерного искусства, военные и гражданские здания на территории крепости — памятники архитектуры стиля «классицизм». Эта крепость — одно из крупнейших оборонительных сооружений I-й половины XIX века в России и Европе.

Крепость была построена в короткие сроки — к лету 1812 года она практически была готова. В 1823 году в крепости служили будущие декабристы С.И.Муравьёв-Апостол и М.П.Бестужев-Рюмин. Бобруйская крепость является и памятником истории, имеющим отношение к войне 1812 года, движению декабристов, гражданской войне и Великой Отечественной войне. В настоящее время в крепости сохранены 9 редюитов входящих и исходящих плацдармов, казематированный бастион, люнет, башня Оппермана, около 20 зданий и сооружений административно-бытовой зоны.

В городе и районе сохранилось и создано много историко-культурных и архитектурных памятников и обелисков:

мемориальный комплекс на братском кладбище советских воинов;

памятники культового зодчества: собор Св. Николая; церкви: Великомучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софии, Свято-Георгиевская, Свято-Духовская; синагоги; костел Непорочного Зачатия Девы Марии и другие;

памятники архитектуры — здания XIX—нач. XX вв.: банк, бровар, пожарное депо, дом купчихи Кацнельсон (1912 г.) и другие;

современный памятник бобру.

-

Березина

Станция Березина расположена в городе Бобруйске. По причине экономического и численного роста города Бобруйска было принято решения о строительстве вокзала на станции Березина, которое было сдано в эксплуатацию в 1908 году. Пассажирское здание на станции Березина было построено из кирпича и сохранилось до нашего времени.

Недалеко от станции Березина протекает река Березина. Березина размещается в пределах Беларуси. Петляя и извиваясь, Березина течет с северо-запада на юго-восток по районам Витебской, Минской, Могилевской и Гомельской областей. Наибольшие притоки — Плиса, Гайна, Уша, Свислочь (справа), Бобр, Сергуч, Ольса. Судоходство начинается от д. Броды Борисовского района (за 508 км от устья). Главные пристани: Броды, Борисов, Березино, Бобруйск, Светлогорск.

Русло реки извилистое, ширина — 15—20 метров в верховье, 50–80 метров в среднем течении, 100–150 метров после впадения р.Свислочь. О названии реки Березины имеется несколько версий. Главные из них — славянская и балтская, от всем известного названия породы дерева — березы. Некоторые исследователи связывают названия реки Березины и города Борисова.

Березина была свидетелем многих исторических событий. Как природный рубеж она неоднократно являлась ареной военных баталий. Во время Северной войны через реку переправлялась армия шведского короля Карла XII. В войну 1812 года отступавшая из Москвы армия Наполеона при переправе через Березину возле деревни Студенка под ударами русских войск понесла огромные потери и перестала существовать как организованная сила.

В Великую Отечественную войну, в первые дни наступления на Советский Союз на Березине шли упорные бои, как и в ходе Белорусской операции летом 1944 года. Операция имела кодовое название «Багратион» и была одной из крупнейших стратегических наступательных операций Красной Армии в годы войны за освобождение страны от немецких захватчиков.

Савичи

Станция Савичи находится рядом с деревней Савичи Бобруйского района Могилевской области.

Достопримечательности окрестностей:

Недалеко от железнодорожной станции Савичи расположен ландшафтный заказник местного значения — «Дубовский каскад озер». Заказник создан в 1994 году для сохранения уникального для Могилевской области ландшафта (река Вирь соединяет собой 4 озера – Драгичин, Усох, Плавун, Вяхово). На территории заказника находятся места обитания и распространения редких видов животных и растений, таких как болотная черепаха, выпь большая и другие. Телуша

Станция Телуша расположена в 3 км от агрогородка Ковали Бобруйского района Могилевской области.

Поселение Ковали известно из письменных источников с 1560 года как село Бобруйского староства Речицкого уезда Минского наместничества Великого княжества Литовского, государственная собственность. В 1621 году — село, 7 дворов. В 1786 году — село в составе имения Михалево, 18 хозяйств, шляхетская собственность.

С 1793 года — в составе России, с 1795 года — в Бобруйском уезде Минской губернии.

Согласно переписи 1897 года — село Турковской волости, 125 домов, 867 жителей, церковь, лавка, постоялый двор. Раз в год 30 августа в селе устраивалась ярмарка. На начало XX века — 119 дворов, 898 жителей. В 1917 году — 173 двора, 977 жителей. С 1924 года — центр сельсовета.

В 1931 году создан колхоз «Заря революции» (объединял 31 хозяйство). Одновременно был организован и колхоз «Пролетарий». В 1967 году к деревне присоединена железнодорожная станция Телуша, в 1992 г. ― посёлки Подлипье, Заря. На начало 1997 года – 318 дворов, 930 жителей. С 2005 года – агрогородок. Родина Героя Социалистического Труда Н.П.Ковалева, ученых М.К.Балыкина, В.М.Борац, В.Ф.Тикавого.Достопримечательности окрестностей:

В 10 км от станции Телуша (остановочный пункт «331 км») находится агрогородок Телуша. Земли, на которых расположен агрогородок, некогда принадлежали известному роду Воронцовых-Вельяминовых, с которым связала свою судьбу внучка А.С. Пушкина — Наталья. Дочь старшего сына А.С.Пушкина (1833—1914 гг.) Наталья Александровна, родилась в Петербурге (05.08.1859). После смерти матери как старшая из детей помогала отцу в воспитании младших детей и по дому.

Отец к тому времени был полковником, командиром 13-го Нарвского гусарского полка. На нее обратил внимание один из офицеров полка, штабс-ротмистр П.А. Воронцов-Вельяминов. Отец приветствовал выбор дочери, и в 1881 году молодые поженились. Воронцов-Вельяминов вышел в отставку и с молодой женой уехал в родовое имение Вавуличи.

Так внучка великого русского поэта с 1882 года оказалась в Беларуси, на Бобруйщине. Здесь у них родились шестеро детей. Жили они дружно, воспитывали и учили детей, занимались хозяйством, которое давало немалый доход. Кроме имения, имели дом в Бобруйске. Помогали крестьянам, финансировали обучение одаренных крестьянских детей. На деньги Воронцовых-Вельяминовых в д.Телуше была построена школа. Н.А.Воронцова-Вельяминова была инициатором создания публичной библиотеки в г.Бобруйске.

Библиотека, открылась в 1901 году, работает она и сегодня — городская библиотека им. А.С.Пушкина. Наталья Александровна умерла в 1912 году и была похоронена у церкви в д.Телуше, где священником был человек по фамилии Пушкин. Могила сохранилась до наших дней. В 1979 году на ней был поставлен новый памятник. Муж ее умер в Киеве в 1920 г.

Судьбы детей сложились по-разному: кто-то умер, кто погиб на фронте, кто уехал за границу, кто остался и был репрессирован. Ее внуки также были репрессированы.

В настоящее время потомки внучки Пушкина живут в Москве и во Франции. В 90-е годы прошлого века в д.Телуше вновь, после ремонта, открылась церковь Св. Николая, построенная некогда на средства семьи Воронцовых-Вельяминовых. В средней школе создан музей, посвященный знаменитому русскому поэту и его потомкам. Ежегодно в начале июня в этих краях, (д.Телуша, д.Дубовка) отмечаются дни Пушкинской поэзии. Приезжают и молодые самодеятельные авторы, и маститые писатели, поэты, среди них — Н.Я.Аврамчик (Микола Аврамчик).Красный Берег

Станция Красный Берег расположена в одноименной деревне Жлобинского района Гомельской области, в 21 км на северо-запад от Жлобина, 104 км от Гомеля. Население деревни составляет более 2-х тысяч человек.

Достопримечательности:

Главной достопримечательностью деревни является дворцово-парковый ансамбль, расположенный на северной окраине деревни, на берегу реки Добосна. Это бывшее имение принадлежало во второй половине XIX века генерал-лейтенанту инженерии Михаилу Готовскому. Как приданое его дочери имение перешло к Викентию Козелл-Поклевскому.

Отец В.Козелл-Поклевского — предприниматель, общественный деятель, меценат и благотворитель Альфонс Козелл-Поклевский — имел огромную собственность на Урале и Сибири. После смерти отца Викентий возглавил торговый дом. Не забывал он и о белорусских владениях, где ему принадлежали дрожже-винокуренный завод в Бобруйске, маслобойный завод в Минске и имение в Красном Береге.

Усадьба включала дворец, сад, хозяйственный двор, спиртзавод, вольер, оранжерейно-парковое хозяйство и другие компоненты утилитарного назначения. Усадьба заложена в конце XIX в., занимает сравнительно ровную территорию на слегка приподнятой террасе р. Добосны. Площадь — более 8 га. Главным элементом композиции является дворец, расположенный в центре усадьбы. Он построен в 1890—1893 гг. по проекту архитектора К.Шретера и соединяет в себе черты архитектуры неоготики и неоренессанса. Имеет ассиметричную планировку, сочетая прямоугольный в плане основной объем и поперечный корпус. Парадный вход подчеркнут монументальной галереей-навесом.

В интерьерах сохранились богатая лепнина, искусные фризы, камины, плафоны с картушами, керамическое покрытие пола и т.д. Каждый из залов имеет свою стилистику — романскую, арабскую, ренессансную.

В планировке парка в значительной степени реализован принцип ассиметрии. Выездная аллея идет перпендикулярно композиционной оси. Въезд в усадьбу фиксирован оригинальной аркой с гранеными башенками и железными воротами, построенной в духе неоготики. Она освещалась большим фонарем. Въезд на территорию парка был подчеркнут двумя зданиями, расположенными вдоль аллеи; за небольшим партером, отделенным от хозяйственной зоны низкой кирпичной оградой, построен флигель. Между ним и дворцом находилась водокачка, оформленная как декоративная башня.

Парадная часть занимала слегка пологий спуск к реке и составляла передний план перспективы. Здесь основными породами были ель красная, сосна веймутова, липа американская, крымская и крупнолистовая, бархат амурский, орех грецкий, клен остролистный Шведлера. Группы сочетали вечнозеленые и листопадные виды, подобраны с учетом окраски листьев в течение сезона.

Территория самого пейзажного парка небольшая – около 4 га. Он ограничен с двух сторон высокой стеной (за которой был сад), а с севера р. Добосной. Центральная поляна была небольшая (диаметр около 40 м), но оформлена весьма искусно. Вокруг поляны с хорошим газоном в разных плоскостях размещались древесные группы. В пяти чистых по составу еловых группах было высажено по 5—7 деревьев.

В основу построения парковых пейзажей положен принцип светового контраста. Деревья вдоль берега Добосны образовывали своеобразный зеленый коридор с видами на водное зеркало. Видовой площадкой на реке служила небольшая каменная веранда. Перспектива по течению завершалась павильоном-купальней, ее ось вдоль берега подчеркивалась деревьями ивы белой бритценской. В западной части парка находилась беседка.

Из сада через парк к реке проходит небольшой канал с тремя мостиками в месте пересечения дорожек. Вдоль него посажены влаголюбивые деревья (ива белая бритценская и тополь белый). В парке из экзотов росли пихта, ель обыкновенная змеевидная, липа крупнолистовая, дуб красный и др. В настоящее время усадьба принадлежит Краснобережскому сельскохозяйственному колледжу, объявлена памятником истории и культуры, входит в туристический маршрут «Золотое кольцо Гомельщины».Легенды

Одна из версий происхождения названия деревни Красный берег — красивый берег, который солнце окрашивает в красный цвет. Еще здесь много глины, которая тоже имеет красный цвет.Жлобин-Пассажирский

Станция Жлобин-Пассажирский расположена в городе Жлобине, центре Жлобинского района Гомельской области. Жлобин является важным железнодорожным узлом: здесь расходятся направления на Гомель, Могилев, Минск, Калинковичи. Жлобинский узел включает в себя станции: Жлобин-Сортировочный, Жлобин-Северный, Жлобин-Западный, Жлобин-Подольский и Вирский.

Впервые железнодорожная станция Жлобин под названием Остерман прозвучала в проекте железнодорожной линии общества Либаво-Роменской железной дороги в мае 1871 года. В ноябре 1873 года было открыто движение товарных и пассажирских поездов на участке Ландваро-Роменской железной дороги от Бобруйска до Гомеля через станцию Жлобин.

Это время и считается началом открытия железнодорожного движения через станцию Жлобин. В 1873 году были построены казармы для железнодорожников, паровозное депо, вагонные мастерские, помещение для пассажиров и другие строения. Постепенно местечко превращалось в значительный транспортный узел на пересечении железной дороги и водного пути; развивалась торговля, росло количество населения.

В 1895—1813 гг. на железнодорожной станции Жлобин работало депо с железнодорожными мастерскими (115 рабочих). С 24 декабря 1902 года началось движение поездов на участке железной дороги Витебск—Жлобин, со 2 ноября 1915 года — на участке Жлобин—Шепетовка железной дороги Петербург—Одесса. В январе 1903 года станция стала узловой, было построено вокзальное здание для пассажиров.

После Второй мировой войны вокзал станции Жлобин был отстроен заново и в 1950 году открылся. Сейчас вокзальный комплекс станции Жлобин включает в себя двухэтажное здание вокзала (пассажирское здание) и служебно-техническое здание, где размещаются багажное отделение и камера хранения багажа, медпункт, бытовые помещения.

Возле вокзала установлен паровоз-памятник Су250-43.Достопримечательности:

Город Жлобин (ранее — Хлепень, Злобин) расположен рядом с автомагистралью М5, в 200 км от белорусской столицы и в 83 км от Гомеля. В 2007 году здесь проживали 72,5 тысяч жителей. В городе на правом берегу реки Днепр расположена пристань.

В письменных источниках Жлобин упоминается с 1492 года. В то время это было владение магнатов Ходкевичей. С середины XVI в. Жлобин входит в состав Речицкого повета Минского воеводства. В XV—XVII вв. существовал замок, укрепленный земляным валом и деревянными стенами-городнями с башнями и брамой. Жлобин и замок выдерживали неоднократные осады во время военных действий. С 1793 года поселение входило в состав Российской империи. Во время войны 1812 года. Жлобин с 20 июля до II-й половины сентября был занят наполеоновскими войсками.

17 июля 1924 года Жлобин становится центром Жлобинского района, который в 1938 году включен в состав Гомельской области. Жлобин и замок выдерживали неоднократные осады во время военных действий.

17 июля 1924 года Жлобин становится центром Жлобинского района, который в 1938 году включен в состав Гомельской области.

До Второй мировой войны в Жлобине было 9,5 тысяч жителей; действовали электростанция железнодорожного узла, шпалорезный завод «Любава», деревообрабатывающий комбинат, а также другие предприятия и учреждения.

В современном Жлобине работают предприятия легкой, металлургической, пищевой, строительных материалов промышленности, среди которых известные Белорусский металлургический и ремонтно-механический заводы, производственные объединения «Белфа» (одно из крупнейших в Европе предприятий по производству трикотажного искусственного меха), комбикормовый завод, фабрика художественной инкрустации, швейная экспериментальная фабрика, льнозавод и другие.

Одним из самых известных заводов является Республиканское унитарное предприятие «Белорусский металлургический завод» (БМЗ), на котором работают 14 тысяч человек. БМЗ выпустил свою первую продукцию в 1984 году и реализует ее теперь более чем в 50 странах мира, в том числе и в Австрии, Германии, Швеции, США.Достопримечательности:

В городе работает Государственный историко-краеведческий музей, где представлены 4 тысячи экспонатов. В музее 4 выставочных зала:

• этнографический зал с фрагментами крестьянской избы, оформленной с учетом образца сельского интерьера XIX в. в Жлобинском районе;

• железнодорожный зал, т.к. Жлобин является крупным железнодорожным узлом и большая часть истории связана с развитием железной дороги;

• зал, посвященный революционным событиям;

• основная экспозиция посвящена Великой Отечественной войне (гильзы от снарядов и патронов, миномет, оружие, одежда, посуда, письма, фотографии, награды и многое другое).Достопримечательности окрестностей:

Среди памятников культурного наследия белорусского народа, расположенных на территории Жлобинского района – Всехсвятская церковь в д.Пиревичи, построенная в неорусском стиле в 1902 году;

Свято-Покровская церковь в г.п. Стрешине (XIX в.);

памятник археологии – городище (XII в.) в г.п. Стрешине.

На территории Жлобинского и сопредельных с ним Светлогорского и Речицкого районов созданы республиканские ландшафтные заказники «Выдрица» и «Смычок».

«Смычок» расположен при впадении Березины в Днепр. «Выдрица» занимает акваторию Выдрицы — притока Березины. Заказники созданы для сохранения уникальных видов флоры и фауны этих мест, многие из которых занесены в Красную книгу Беларуси.Вирский

Станция Вирский расположена в поселке Вирский Жлобинского района Гомельской области.

Достопримечательности окрестностей:

Рядом с этой небольшой станцией главная река нашей страны — Днепр, который протекает через территорию России, Беларуси и Украины. И природа, и история этого края тесно связаны с рекой Днепр, могучей полноводной рекой. По длине (2201 км) это вторая водная артерия в Европейской части СНГ. Третья река после Волги и Дуная в Европе. Длина реки в пределах Беларуси — около 697 км.

Начинаясь небольшой речушкой на склонах Валдайской возвышенности, Днепр уже у города Смоленска приобретает черты крупной многоводной реки. По территории Беларуси Днепр течет почти строго с севера на юг, пересекая моренную Оршанскую возвышенность, Оршанско-Могилевскую лессовую повышенную равнину. Далее, к югу, все более расширяясь, вступает в пределы Центральноберезинской равнины и, наконец, образует сложную широкую систему на просторах Приднепровской низменности.

На таком значительном пространстве долина реки очень разнообразна. Ее типичной чертой является несимметричность: правый берег значительно выше левого. Исключение составляет район города Орши, где река пересекает моренную возвышенность, прорезает выступ древних девонских известняков, образующих Кобелякские пороги. По пути с севера на юг в пределах Беларуси Днепр принимает наиболее значительные притоки. Это — Сож слева, Березина и Припять — справа.

Водные ресурсы Днепра огромны. Вода используется на бытовые и промышленные нужды, орошение засушливых земель, в рыбном хозяйстве. Для экономного их использования в бассейне Днепра построено 250 водохранилищ, из которых наиболее крупные: Киевское, Кременчугское, Днепровское, Каховское. Судоходство на реке начинается у пристани Дорогобуж в Смоленской области и продолжается до Днепровского лимана в Черном море, куда впадает Днепр. Красив и могуч Днепр. Почти половина населения Беларуси и Украины живет в пределах его бассейна.

В произведениях русских и советских писателей сказано было о нем много восторженных и благодарных слов. Достаточно вспомнить гоголевские «Чуден Днепр…». Древнегреческие историки и географы называли его Борисфен, что означает «текущий с севера». Древние славяне величали его так — Славутич, что в переводе — «сын славы». У римлян он был Данаприс, у турок — Узу. Заселение долины Днепра началось в III—IV тысячелетиях до н.э. В густых лесах верхнего Днепра жили радимичи, дреговичи, кривичи. Позже по Днепру и далее в бассейн Балтийского моря проходил водный путь «из варяг в греки». В XX веке на Днепре был сооружен первый в Советском Союзе энергетический гигант — «Днепрогэс».Хальч

Станция Хальч расположена в одноименном поселке Староруднянского сельсовета Жлобинского района Гомельской области Беларуси. В 13 км на юго-восток от Жлобина, 80 км от Гомеля.

Поселение было основано после ввода в действие Либаво-Роменской железной дороги в ноябре 1873 года, когда здесь начала работу железнодорожная станция. На ней ежегодно грузилось до 700 тыс. пудов лесных грузов. В 1897 году на железнодорожной станции находилось одно здание.Салтановка

Станция Салтановка находится рядом с одноименной деревней Пиревичского сельсовета Жлобинского района Гомельской области. В 23 км на северо-восток от Жлобина, 64 км от Гомеля. Салтановка по письменным источникам известна с начала XIX века как небольшая деревня в Староруднянской волости Рогачевского уезда Могилевской губернии.

Согласно ревизским материалам 1859 года деревня находилась во владении помещика Парчевского. Со сдачей в эксплуатацию в ноябре 1873 года железной дороги Бобруйск—Гомель начала действовать железнодорожная станция, на которой ежегодно отгружалась до 2 млн пудов леса. Действовала фабрика, где в год изготавливалась до 25 тыс. рогож, и продавались они главным образом в Черниговскую губернию.

В 1909 году 332 десятины земли, почтово-телеграфное отделение, мельница, 4 винокурни. В 1915 году на железнодорожной станции произошел бунт солдат, который сопровождался столкновениями с полицией. Во время Второй мировой войны на железнодорожной станции действовала подпольная группа (руководители И.О.Ошмянский и В.В.Лобанов).Достопримечательности окрестностей:

В 4 км от станции Салтановка находится деревня Пиревичи. Всехсвятская церковь в деревне Пиревичи построена в неорусском стиле в 1902 году.

Буда-Кошелевская

Станция Буда-Кошелёвская находится в городе Буда-Кошелево, центре Буда-Кошелевского района. В 1873 году через территорию Кошелевской волости Рогачевского уезда Могилевской губернии прошла Либаво-Роменская железная дорога. В 1877 году была построена железнодорожная станция.

Буда-Кошелево — город в Гомельской области Беларуси, административный центр Буда-Кошелёвского района, расположен в 48 км к северо-западу от Гомеля, в 256 км к юго-востоку от Минска. По письменным источникам известен с 1824 года как деревня Буда в составе казённого поместья, в Кошелевской волости Рогачевского уезда Могилевской губернии. Во второй половине XIX века название приобрело современное звучание, но к нашему времени большинство жителей района пользуются старым названием — Буда. В конце XIX века население местечка составляло около 500 жителей.

В 1938 году Буда-Кошелево получило официальный статус городского поселка, в 1971 году — статус города. Население города составляет 9016 человек. В городе работает Буда-Кошелевский аграрно-технический колледж (бывший техникум механизирования сельского хозяйства).

Станционный колокол изображен на гербе и флаге города Буда-Кошелево. Город начал расти и развиваться с прокладки железной дороги и постройки здесь железнодорожной станции. В XIX веке колокол на таких остановочных пунктах был неотъемлемой частью.

В какой-то мере он определял весь уклад жизни провинциальных городов: его звон извещал о прибытии поездов и их отправлении. Около такого колокола был приставлен специальный служитель железнодорожной станции, основной обязанностью которого было в определенное время отбивать удары в колокол.Достопримечательности:

Картинная галерея им. Е.Е.Моисеенко открыта 25 августа 2007 года в знак памяти и уважения уроженцу Буда-Кошелевского района народному художнику СССР, действующему члену Академии художеств СССР, Герою Социалистического Труда, профессору живописи Евсею Евсеевичу Моисеенко. В основном фонде галереи находится 300 экспонатов, из них 97 картин.

Мемориал в честь увековечения памяти советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Достопримечательности окрестностей:

В районе Буда-Кошелево Центральноберезинская равнина плавно переходит в Полесскую низменность. Полесье — неповторимая и удивительная земля на юге нашей страны, которая по своей площади равна такому государству, как Бельгия. Полесье протянулось более чем на 500 км с запада на восток и на 200 км с севера на юг. Полесье — интересный край с необычайно разнообразными ландшафтами и природными условиями, богатой историей. Полесье получило свое название из-за обилия лесов. Это самая лесистая часть Беларуси и соседней Украины. Сосновые боры чередуются с белоствольными березовыми рощами, тенистыми дубравами. Своеобразные дубово-грабово-сосновые насаждения придают краю особое очарование. В заповедных уголках Полесья сохранились реликтовые растения.

Буда-Кошелево расположено среди живописных рощ и дубрав. Дубравы были известны в Западной Европе. Образцы буда-кошелевского дуба экспонировались на всемирных выставках в Париже. От прежних лесов сохранились лишь отдельные дубы-гиганты (высота —30—36 м, диаметр ствола — до 1,5 м). Буда-Кошелевский биологический заказник республиканского значения образован для сохранения фрагментов ценных дубрав с редкими видами растений. Типичные экосистемы заказника: сосновые, черноольховые леса, дубравы. Около 70% дубрав — молодняк (до 40 лет).

Два дуба черешчатых, произрастающие на территории Буда-Кошелевского опытного лесхоза, объявлены постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 26 апреля 2007 г. ботаническими памятниками природы республиканского значения и входят в государственный Перечень вековых и редких пород деревьев.

Дуб черешчатый «Буда-Кошелевский-1» растет в 300 метрах от д. Потаповки, высота его — более 40 метров, в диаметре — более 2 метров, возраст — не менее 300 лет.

Дуб черешчатый «Буда-Кошелевский-2» находится в полукилометре на юг от д. Потаповки. Он более 40 метров в высоту, более 2 метров в диаметре, возраст его более 350 лет.Уза

Станция Уза расположена в одноименной деревне Буда-Кошелевского района Гомельской области.

Достопримечательности окрестностей:

В 8 км от железнодорожной станции Уза, на берегу реки Уза (приток реки Сож) находится городской поселок Уваровичи. В поселке сохранилась церковь Рождества Богородицы (1945г.).

Рядом с поселком расположен археологический памятник Уваровичи (городище и курганный могильник). Раскопки городища проводились в 1988—1993 гг. археологом Макушниковым. Площадка размером 65х67м возвышается над поймой. Укреплена валом, высота которого сохранилась до 2 м, а ширина в основании — до 9—10 м. С западной и восточной сторон сохранились остатки рва шириной до 2—3 м и глубиной до 1 м. Городище было возведено носителями милоградской культуры в VII—VI вв. до н.э. Уваровичское городище было важным экономическим центром Верхнего Поднепровья в раннем железном веке, поддерживались торговые и культурные связи со скифами и кельтами.

В поселке Уваровичи находится братская могила советских воинов и партизан. Во времена Великой Отечественной войны уваровичане потеряли многих своих земляков. В 1982 году их память была увековечена. На созданном барельефе запечатлены солдаты, которые ради освобождения родного края отдавали свои жизни. В 2007 году по инициативе местных жителей здесь же были установлены в форме колоса 12 плит, на которых увековечены имена 353 человек, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Лазурная

Станция Лазурная находится в поселке Большевик Гомельского района Гомельской области. Население поселка составляет около 2 тыс. человек.

В поселке работает торфозавод «Большевик»(сейчас — Открытое акционерное общество «Завод торфяного машиностроения «Большевик»). Торфопредприятие «Большевик» было образовано в 1930 году, во второй год первой советской пятилетки. Основным орудием работы были лопаты, основной тяговой силой — лошади. Работали по пояс в воде, корчевали пни, равняли кочки. Работали с энтузиазмом и вдохновением, можно сказать с большевистской энергией. Отсюда и пошло название торфозавод «Большевик». В 1989 году добыча торфа на предприятии была прекращена, основным видом деятельности предприятия стал выпуск торфяного оборудования и машин, запасных частей для торфяной промышленности, крепежа для железной дороги узкой колеи.

Костюковка

Станция Костюковка находится в одноименном поселке Гомельского района Гомельской области. Костюковка основана в XIX в. как железнодорожная станция Либаво-Роменской железной дороги, которая начала действовать в 1873 году. От станции отходят подъездные пути к заводу Гомельстекло и другим предприятиям района.

В 1918 году во время германской оккупации жители оказали упорное сопротивление немецкой армии. Освобожден 30 ноября 1918 года. 10 ноября 1933 года введен в действие 1-й в Беларуси механизированный стеклозавод. С 27 сентября 1938 года — рабочий поселок. Во время Второй мировой войны оборудование завода и часть рабочих эвакуированы в Башкирию. В августе 1941 года около поселка армии Красной Армии вместе с Гомельскими ополченцами 18 августа 1941 года вели тяжелые оборонительные бои. С 18 августа 1941 года по 26 ноября 1943 года оккупирован немецкими захватчиками.

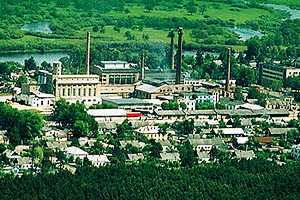

В настоящее время в поселке работают ОАО «Гомельстекло», завод «Импульс»(бывшее торфопредприятие), завод стройдеталей.

Открытое акционерное общество «Гомельстекло» — единственное предприятие в нашей республике по производству различных видов промышленного стекла и изделий из него. В 1930 году правительством было принято решение о строительстве стекольного завода в Костюковке. Первая партия продукции на Гомельском ордена Ленина стекольном заводе им. М.В.Ломоносова была получена в начале ноября 1933 года. В настоящее время предприятие производит витринное стекло, пеностекло, узорчатое и армированное, многослойное стекло (триплекс) и др. Продукция предприятия пользуется большим спросом как на территории Республики Беларусь, так и за ее пределами.

Светоч

Станция Светоч — железнодорожная станция в городе Гомеле. Прежнее название станции — «Разъезд 204 км», переименована в 1965 году.

Гомель-Пассажирский

Станция Гомель-Пассажирский находится в Гомеле. Гомель — железнодорожный узел с направлениями на Жлобин, Калинковичи, Бобруйск, Чернигов.

Первое упоминание «… об открытии правильного движения на участке Ландварово-Роменской железной дороги от Бобруйска до Гомеля протяженностью 141,81 версты товарных поездов с 16 ноября 1873 года, а пассажирских поездов с 17 ноября 1873 года» содержится в Уведомлении № 320 от 20 ноября 1873 года сенатора Селифонтова Военному министру с рассылкой копий этого документа в адрес Министра Внутренних дел и Министра финансов.

17 ноября 1873 года было открыто движение пассажирских поездов на участке Ландваро-Роменской железной дороги. С этой даты началось строительство пассажирского вокзала 1 класса.

Железнодорожный вокзал станции Гомель был построен в 1890-е годы. В 1946 году вокзал был реконструирован и восстановлен. В 1996 годау был построен пригородный вокзал. 20 декабря 2002 года построен и введен в эксплуатацию новый подземный переход (тоннель), а также реконструирован старый тоннель и посадочные платформы и введены в эксплуатацию 27 июня 2003 года.

Гомель — областной центр, порт на реке Сож. Гомель расположен вблизи границы с Россией и Украиной, крупнейший город Белорусского Полесья. Население города около 500 тысяч жителей. О происхождении названия города существует несколько версий: Гомь, Гом — шумный; от имени древнейшего славянского рода Гомов; от названия реки Гомеюки и др.

В старинных летописях Гомель неоднократно упоминался под названием Гомей, Гомий, Гомин, Гом, Гомье. Расположен в 300 км на юго-восток от Минска.

Первое упоминание о городе Гомеле встречается в Ипатьевской летописи и относится к 1142 году. Однако есть основание считать, что возник он еще в I тысячелетии.

В средние века история Гомеля была очень бурной и трагичной. Сам город и его жители, часто страдали от войн и набегов. Земли Гомеля, Брянска и Чернигова вошли в состав Великого княжества Литовского в XV веке, но уже в 1503 году в результате неудачной войны Великого князя Александра с Московией Гомель отошел к Великому княжеству Московскому. Только при Великом князе Сигизмунде-Августе в 1537 году, в результате Стародубской войны Гомель вернулся в состав Великого княжества Литовского.

В результате раздела Речи Посполитой в 1772 году город вошел в состав Российской империи. Спустя три года, императрица Екатерина II подарила Гомель с его 5-тысячным населением своему фавориту, генерал-фельдмаршалу П.А.Румянцеву-Задунайскому. Более полувека наследники Румянцева владели городом, а затем он перешел в собственность князя И.Ф.Паскевича.

Развитию города во многом способствовало его месторасположение. В середине XIX в. через город была проложена шоссейная дорога Петербург–Киев и телеграфная линия Петербург–Севастополь. В 1873 году — Либаво-Роменская железная дорога, а в 1888 году — Полесская железная дорога.

Сегодня город Гомель по количеству жителей, промышленному производству является вторым городом после столицы республики. Это крупный индустриальный, научный и культурный центр. Далеко за пределами Беларуси известны такие предприятия, как РАУП «Кристалл», СП ОАО «Спартак», РУП «Гомсельмаш», ОАО «Гомельдрев», ОАО «Коминтерн», ОАО «Гомельстекло».

Достопримечательности:

Главной достопримечательностью Гомеля является Гомельский дворцово-парковый ансамбль.

В состав ансамбля входят дворец Румянцевых и Паскевичей, Петропавловский собор, церковь Св. Иоанна Предтечи, часовня-усыпальница князей Паскевичей, памятник графу Н.П.Румянцеву-Задунайскому, трехъярусная башня.

Дворец Румянцевых-Паскевичей был построен в конце XVIII в. (1785—1793 гг.) в стиле классицизма. При дворце был разбит парк. Парк расположен на обрывистом берегу реки Сож на площади в 25 гектаров. Среди привычных клена, ясеня и каштана здесь можно найти веймутову сосну, пирамидальный дуб и маньчжурский орех.

Охотничий домик был построен для графа Н.П.Румянцева в 1818—1820 гг. в стиле ампир по проекту архитектора И.Дьячкова.

С 1830-х по 1917 г. принадлежал дворянскому роду Крушевских. После революции здесь находились различные государственные учреждения и организации. С 1997 года в особняке размещается художественный отдел музея «Гомельский дворцово-парковый ансамбль».

Часовня-усыпальница князей Паскевичей расположена в северной части парка. Построена в 1889 году по проекту академика архитектуры Н.Червинского. Является образцом так называемого неорусского стиля в архитектуре с характерными для этого направления чертами. Главной достопримечательностью сооружения является его декоративное убранство.

Собор Св. Петра и Павла (Свято-Петро-Павловский) — одно из крупнейших культовых сооружений Беларуси. Построен в 1809—1819 гг. архитектором Дж.Кларком в стиле классицизма. Внутри храма, в левой части трансепта, могила графа Румянцева, на которой установлена копия скульптуры «Богиня мира» итальянского мастера А.Кановы.

На стенах расположены иконы, в том числе копия картины итальянского художника А.Корреджо. В 1935—1941 гг. в соборе размещался исторический музей, в 1960—1988 гг. — планетарий. В 1989 году собор передан церкви. В настоящее время является главным православным храмом Гомеля.

В Гомеле сохранилось и создано много историко-культурных и архитектурных памятников и обелисков.

В 1793 году на берегу реки Сож построена Ильинская церковь.

Церковь состоит из трех срубов, поставленных один за другим по одной оси. Церковь является памятником деревянного зодчества.

Церковь Святого Николая (1904 г.)

31 марта 1900 года железнодорожными служащими Полесской железной дороги было учреждено попечительство, собиравшее добровольные пожертвования верующих на построение в Гомеле каменной церкви Св. Николая. Среди жертвователей оказались очень известные люди: св. Иоанн Кронштадтский, княгиня Ирина Ивановна Паскевич-Эриванская и другие.

22 октября 1904 года Никольский храм был освящен. В 1930 году Никольский храм был закрыт в числе других храмов г. Гомеля. В годы Великой Отечественной войны храм снова был открыт и до 1990 года был единственной действующей православной церковью города Гомеля.

В 1995 году при храме основан Свято-Никольский мужской монастырь.

В Гомеле установлены памятник Богдану Хмельницкому,

памятник-танк в честь освобождения города от немецких захватчиков,

Курган Славы,

мемориальный комплекс и Вечный огонь на братской могиле советских воинов,

памятник Ирине Паскевич и др.

Гомель стал родным для многих выдающихся исторических деятелей: генеральный авиаконструктор П.О.Сухой, психолог с мировым именем Л.С.Выготский, народный художник РСФСР Г.Г.Нисский и многие другие.

Социально-культурные объекты Белорусской железной дороги:

Cанаторий РУП «Гомельское отделение Белорусской железной дороги»

Адрес: 246008, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Циолковского, 30

Контактный телефон: (+375 232) 95 26 69, (+375 232) 95 32 76, факс (+375 232) 71 32 20

Сайт: www.sanatoriy.gomel.by

Е-mail: sanatoriy2010@yandex.ru

Адрес: 246017, г. Гомель, Привокзальная площадь, 4

Контактные телефоны: (+375 232) 95 25 55, факс (+375 232) 71 07 74