- Минск-Пассажирский

- Помыслище

- Фаниполь

- Койданово

- Негорелое

- Колосово

- Столбцы

- Городея

- Погорельцы

- Барановичи-Полесские

- Грицевец

- Лесная

- Доманово

- Ивацевичи

- Коссово-Полесское

- Бронная Гора

- Береза-Картузская

- Оранчицы

- Тевли

- Жабинка

- Брест-Центральный

- на станцию

отправления

Минск-Пассажирский

Станция Минск-Пассажирский расположена в городе Минске – столице Республики Беларусь, административном центре Минского района и Минской области. Минск – крупный узел железных дорог на Брест, Москву, Вильнюс, Гомель и др.

23 августа (4 сентября) 1870 года в присутствии действительного статского советника Токарева и при стечении многочисленной публики была совершена закладка станции Минск Московско-Брестской железной дороги (в настоящее время станция Минск-Сортировочный ). Епископ Минский и Бобруйский Александр отслужил молебен с водоосвящением и провозглашением многолетия императору и всему царственному дому. Епископ призвал своих прихожан усердно помолится Богу, чтобы тот благословил «начало сооружения общественного дома и да поможет устроить оный скоро, успешно и соответственно ожидаемых удобств и пользы общественной».

История станции Минск-Пассажирский началась со строительства Ландваро-Роменской железной дороги.

21 июля 1872 г. председателем Правления Московско-Брестской железной дороги фон Мекком и управляющим Ландваро-Роменской железной дороги Петерсом было заключено предварительное соглашение о соединительной ветви между дорогами в Минске. С открытием участка Минск–Ново-Вилейск Ландваро-Роменской железной дороги в январе 1873 г. на белорусской земле появился первый железнодорожный узел Минск, работавший на 3 направления.

Станция Минск Московско-Брестской железной дороги со временем стала на узле основной сортировочно-грузовой. Пассажирское движение было сосредоточено на станции Минск Ландваро-Роменской железной работы.

В 1873 г. было возведено здание Виленского вокзала (в настоящее время вокзал станции Минск-Пассажирский) Ландваро-Роменской (позже Либаво-Роменской) железной дороги.

Здание имело общую длину 22 сажени (46,86 м), средняя кирпичная часть – ширину 5,5 сажени, деревянные боковые – 5,3 сажени.Первым начальником станции Минск Ландваро-Роменской железной дороги был студент Московского университета Василий Васильевич Склифосовский, брат известного хирурга Н.В. Склифосовского. Благодаря строительству вокзала, который в то время находился на окраине города, началась бурная застройка прилегающих к нему улиц: Бобруйской, Петербургской и Сергиевской (в настоящее время не сохранились), Михайловской (ныне ул. Кирова), Николаевской (ныне ул. Ульяновская). К 90-м годам 19 века окончательно сформировалась Привокзальная площадь в виде вытянутого прямоугольника вдоль Бобруйской улицы.

Минск (летописный Меньск, Менеск) – город с многовековой историей (впервые упоминается в «Повести временных лет» под 1067 г.), основанный как порубежная крепость Полоцкого княжества, был центром удельного княжества, затем центром воеводства Белорусско-Литовской державы, в Российской империи стал губернским городом, с 1919 года был столицей БССР и сейчас столица 10-миллионного суверенного государства, которое появилось на географической карте в 1991 году – Республики Беларусь.

Минск сегодня – это современный административный, передовой научный, образовательный, культурный и спортивный центр Беларуси. Это и крупнейший промышленный город страны. Он занимает площадь более 200 квадратных километров. Население города превышает 1 миллион 800 тысяч жителей.

Достопримечательности:

Для приезжающих в столицу Беларуси по железной дороге Минск начинается с вокзала и Привокзальной площади. Современный железнодорожный вокзал Минска был построен в 2000 г. В цокольном этаже находятся камеры хранения и пункты обмена валют, на втором и третьем – сувенирные лавки, магазины, экспресс-кафе, ресторан.

Украшением Привокзальной площади являются две многоэтажные башни, названные «Воротами города». Построенные после Второй мировой войны здания стилизованы под оборонительные башни древнего замка. На одной из башен самые большие в Беларуси часы. Это трофей, захваченный у немцев во время Второй мировой войны. Солидный возраст часов, которым уже больше столетия, и размеры (диаметр превышает 3,5 метра) делают их одной из интересных достопримечательностей.

Минская ратуша на площади Свободы была восстановлена по старинным чертежам и данным археологических раскопок в 2003 г. на своем историческом месте. Здание неоднократно уничтожалось, горело и восстанавливалось.

С площади Независимости берет начало проспект Независимости – главная магистраль города, которая возникла еще в начале XIX века как улица Захарьевская.

Разрушенная во время последней войны улица была выпрямлена и расширена, архитектурный облик улицы был изменен однако многие старые здания органично вошли в новый ансамбль городского проспекта.Пространство от площади Независимости до площади Победы исследователи сравнивают даже с Елисейскими полями и Невским проспектом Санкт-Петербурга. В начале 90-х годов прошлого века этот участок был включен в Свод памятников истории и культуры Беларуси.

На проспекте Независимости в микрорайоне «Восток» находится новое здание Национальной библиотеки Беларуси, открытое для пользователей 16 июня 2006 г.

Национальная библиотека Беларуси – уникальный архитектурно-строительный и программно-технический комплекс, построенный в соответствии с новейшими научно-техническими разработками.

Здание самого большого книгохранилища страны напоминает гигантский ограненный алмаз. Вместимость книгохранилища – 14 млн. единиц, в нем 20 читальных залов, 2000 читательских мест.

На крыше библиотеки (высота здания более 70 метров) размещается обзорная площадка.

На левом берегу реки Свислочь находится Троицкое предместье – воскрешенный уголок старого Минска. Освоение этого района города, согласно археологическим изысканиям, началось в XII веке.

В начале XVI века на этом месте находился костел Святой Троицы, давший название предместью.

В старом квартале много музеев, галерей, магазинов, кафе и сувенирных лавочек.

Памятники архитектуры:

Свято-Духов кафедральный собор (бывший костел и монастырь бернардинок) построен в стиле виленского барокко.

Собор был заложен в 1642 году и достроен в 18 веке.

В иконостасе собора содержится целый ряд замечательных икон, в том числе чудотворная икона Божьей Матери, явившаяся на берегу Свислочи в 1500 году.

Костел Пресвятой Девы Марии и монастырь иезуитов (2-я половина 17 – начало 18 вв.)

Памятник архитектуры барокко.

Свято-Петро-Павловский собор(1612–1620 гг.)

Здание собора одно из старейших в Минске.

Памятник архитектуры с элементами ренессанса и барокко.

Свято-Александро-Невская церковь

памятник архитектуры ретроспективно-русского стиля 1898 г.

Костел Святых Симеона и Елены (Красный костел)

построен в 1908–1910 гг.

Памятник архитектуры неороманского стиля.

В городе находится большое количество музеев:

Национальный художественный музей Республики Беларусь;

Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны;

Национальный музей истории и культуры Республики Беларусь;

Литературный музей Янки Купалы;

Литературно-мемориальный музей Якуба Коласа; Литературный музей Максима Богдановича; Музей истории белорусской литературы; Литературный Музей Петруся Бровки; Музей валунов; Музей природы и экологии Республики Беларусь; Музей Истории Белорусского Кино; Дом-Музей I Съезда РСДРП филиал Национального Исторического Музея Беларуси и др.

театров:

Белорусский Государственный Музыкальный театр;

Белорусский Государственный театр Кукол;

Национальный академический Большой театр оперы и балета;

Национальный академический театр имени Янки Купалы;

Театр-студия Киноактера;

Белорусский республиканский театр юного зрителя;

Государственный Молодежный театр Республики Беларусь;

Национальный академический драматический театр имени Максима Горького и др.

спортивных объектов:

многопрофильный спортивный комплекс Минск-Арена;

Дворец спорта;

Футбольный манеж;

Ледовый дворец спорта;

Дворец тенниса;

стадион «Динамо»;

стадион «Трудовые резервы» и др.Социально-культурные объекты Белорусской железной дороги:

Минский музей истории Белорусской железной дороги:

Адрес: Республика Беларусь, 220039, г. Минск, ул. Чкалова, 7, Дворец культуры и спорта железнодорожников.

Контактные телефоны: (+375 17) 225 24 14, 225 54 79.

Минский Дворец культуры и спорта железнодорожников

Адрес: Республика Беларусь, 220039, г. Минск, ул. Чкалова, 7.

Контактные телефоны: (+375 17) 224-89-95.-

Помыслище

Станция Помыслище расположена рядом с агрогородком «Щомыслица» Минского района.

Два перегона Помыслище–Крыжовка (расположенный на участке Минск–Молодечно) и Помыслище–Колядичи (расположенный на участке Минск–Осиповичи) используются в основном для организации движения грузовых поездов.

Достопримечательности:

В 0,6 километра на юг от Минской кольцевой автомобильной дороги, на северо-восток от Щомыслицы, расположен памятник природы республиканского значения «Дубрава».

-

Фаниполь

Станция Фаниполь расположена в городе Фаниполь Дзержинского района Минской области.

В 1871 году через Фаниполь прошла Московско-Брестская железная дорога, был открыт остановочный пункт, позднее – станция Токаревская, названная так в честь Минского губернатора А.Токарева, с 1876 переименованная в Фаниполь.

Город Фаниполь известен с 1856 года как фольварк Самохваловичской волости Минского уезда, собственность Богдашевских, Энефельдта. Ранее земли, на которых расположен Фаниполь, принадлежали Радзивиллам, графскому семейству Чапских.

Во время Великой Отечественной войны Фаниполь был оккупирован фашистскими войсками.

На станции Фаниполь во время боев погибло более 800 человек в память об этих событиях справа от станции установлен памятный знак.Близость к столице и расположение рядом с железнодорожной магистралью определили быстрое развитие города.

В Фаниполе расположены более 30 промышленных предприятий. В 2010 году Фаниполь получил статус города–спутника Минска.

Достопримечательности:

Вознесенская церковь, 90-е годы 20 века.

Музей народной архитектуры и быта, расположенный в окрестностях водохранилища, между деревнями Озерцо и Строчицы.

Музей был основан в 1976 году с нескольких объектов Центральной Беларуси. За время работы он пополнился многими постройками XVI – начала XX вв. и представляет довольно большой поселок. Амбары, сараи, крестьянские хаты, ветряная мельница, церквушки, кузница, баня, корчма и даже деревянные качели. Экcпонаты музея представляют жизнь деревушек и местечек основных историко-этнографических регионов Беларуси.

В Фаниполе находится единственный в Республике Беларусь завод железобетонных мостовых конструкций, выпускающий уникальную продукцию, которая составляет основу любого современного моста.

Живописная природа окрестностей сделала Фаниполь популярным среди отдыхающих и дачников.

Недалеко от города на берегах реки Птичь находится зона отдыха «Птичь».

Птичь – левый приток Припяти протекает в Минской, Могилевской и Гомельской областях.

Длина реки 421 км.

В 1968 г. на реке Птичь было создано Волчковичское водохранилище. Водохранилище – популярное место для отдыха, проведения соревнований по гребле и водным лыжам и излюбленное место рыбаков.

Легенды

Существует несколько легенд возникновения названия Фаниполь. По одной легенде жил в этих краях жил богатый князь и было у него 3 дочери: Мария, Роза(Ружа) и Фаня. Выдал князь своих дочерей замуж и дал им землю,а сестры основали свои имения Мариполь, Ружамполь и Фаниполь. Эти населенные пункты существуют и сегодня, разделяют их 10–15 километров.

Другая легенда гласит,что поселились в этих краях две сестры Фаня и Поля. Каждая из них основала свою деревеньку и посадила сад. Через годы срослись деревеньки и сады, и появилось общее название Фаниполь.Интересно. В деревне Витовка, в 5 километрах от станции Фаниполь, находится святой источник. По легенде источник появился на месте ушедшего под землю храма. Вода в роднике лечит сердечно-сосудистые заболевания и заболевания опорно-двигательного аппарата. Койданово

Станция Койданово расположена в городе Дзержинске, носившем ранее название «Койданово», после переименования города в 1932 году название станции осталось прежним. Станция была построена в 1871 году на линии Москва–Брест. В Дзержинске также расположен остановочный пункт Дзержинск. Город Дзержинск за свою историю имел несколько названий – Крутогорье, Койданово.

Дзержинском город назван в честь известного революционера Феликса Эдмундовича Дзержинского.

Родина Дзержинского – усадьба Дзержиново находится в нескольких километрах от города.

Первое упоминание о Дзержинске относится к середине XII столетия.

В письменных источниках город Дзержинск под названием Койданово впервые упоминается с 1442 года.

В 1550–1831 гг. принадлежал Радзивиллам.

С 1793 г. входил в состав Российской империи. Во время войны 1812 года возле Койданово русские войска разбили французско-польский отряд.

Сегодня Дзержинск – центр одного из двадцати двух районов Минской области с населением около 25 тысяч человек.

Достопримечательности Дзержинска:

Дзержинский костел Святой Анны – памятник деревянного зодчества с элементами барокко, был основан в 1439 г. Неоднократно страдал от пожаров, перестраивался.

Свято-Покровская церковь (1851 г.)

Дзержинский Белгосархив кинофотофонодокументов – один из крупнейших в стране, в нем хранятся самые важные документы по истории страны: фотографии, пленки кинофильмов, уникальные записи голосов знаменитых поэтов и певцов.

Дзержинский районный историко-краеведческий музей основан в 1985 году. Среди экспонатов орудия труда эпохи неолита, бронзового и железного веков, глиняная посуда, украшения из археологических памятников Дзержинщины, материалы времен Великой Отечественной войны, белорусская народная одежда и обувь.

Достопримечательности окрестностей:

Памятник археологии «Городище» (Гаштольдова гора, Кальвинщина) находится слева от костела.

Сохранились остатки фундаментов или кальвинского сбора XVI—XVII вв., или окружавшей его мощной ограды с башнями. У основания холма в конце XX века установлена плита с надписью "Памятник археологии. Городище".

Гора Дзержинская (Святая гора до 1958 года) – высшая точка Минской возвышенности и Беларуси естественного происхождения, популярный объект пешеходного туризма. Высота горы 345 м над уровнем моря.

Находится в 20-ти километрах от Дзержинска, в деревне Скирмонтово.

У основания горы истоки рек Птичь, Ислочь, Сула, Уса.

Гора сложена из морены, покрыта суглинками и супесками.

Усадебно-парковый ансамбль с флигелем и зданием бывшей библиотеки (1880-е гг.) в деревне Станьково – памятник архитектуры эпохи романтизма XIX- начала XX века. Усадьба принадлежала роду Гуттен–Чапских.

Для любителей активного отдыха функционируют:

парк активного отдыха «Якутские горы» в д. Якуты;

парк приключений «Крутогорье» в д. Перхурово.

Легенды:

Происхождение названия Койданово связывают с легендой, по которой у Крутогорья была разбита татарская армия под командованием хана Койдана, любимца хана Батыя.Негорелое

Станция Негорелое расположена в поселке городского типа Негорелое, Дзержинского района Минской области. Поселок Негорелое находится на реке Перепуть, в 10 км от Дзержинска, 48 км от Минска. Население поселка составляет 938 человек (2007 г.). Поселок известен с 16 века как почтовая станция на линии Минск–Новогрудок в Минском повете Великого Княжества Литовского. В 1588 г. Негорелое в составе Койдановского графства, собственность Радзивиллов, с 1793 г. в Российской империи. В 1871 году через Негорелое прошла Московско-Брестская железная дорога.

Со дня подписания Рижского договора 1921 года и вплоть до сентября 1939 года Негорелое – это ворота Советского государства в страны Западной Европы. Станция Негорелое была нанесена на географические карты, часто упоминалась в печати, на станции останавливались известные русские и зарубежные художники, писатели, артисты, музыканты, скульпторы… В Негорелом заканчивался маршрут курьерского поезда «Владивосток–Негорелое» и европейского – из Парижа.

Владимир Маяковский неоднократно останавливался на пограничной станции Негорелое, встречался и беседовал с пограничниками, читал им свои лирические стихи. В стихотворении "Они и мы", написанном после поездки в Германию и Францию, есть строчки, навеянные впечатлениями от встреч Владимира Маяковского с белорусским краем:

На горизонте – белое.

Снега и Негорелое.

Как приятно со снегу

вдруг увидеть сосенку.

Конешно – березки,

снегами припарадясь,

в снежном лоске большущая радость.

Во время Великой Отечественной Войны Негорелое было оккупировано немецко-фашистскими войсками, на перегонах Седча–Руденск, Негорелое–Колосово действовали диверсионные группы партизанской бригады «Разгром». 6 июля 1944 года советские войска заняли железнодорожные станции Негорелое и Койданово.

В Негорелом сохранились памятники архитектуры 19 века – жилые дома, также есть памятник землякам, погибшим во время Великой Отечественной войны.

Интересно. В Негорелом находится единственный в нашей республике завод по производству ульев и переработке воска – ОАО «Негорельский воскоперерабатывающий и ульевой завод».

Колосово

Станция Колосово расположена в одноименном поселке Столбцовского района Минской области.

После подписания 18 марта 1921 года в Риге мирного договора Советской России с Польшей, Западные земли Украины и Белоруссии временно оставались под властью Польши.

1 апреля 1921 года пограничная комиссия установила границу между Советской Россией и Польшей. Граница проходила в 1,5 километра от фольварка Колосово (станция Колосово).

И.Ильф и Е.Петров так писали о станции Колосово в своем рассказе "Тоня" (1937 г.):

"Через две недели поезд Париж–Негорелое вышел с польской станции Столбцы и двинулся к советской границе. На полустанке Колосово он на минуту задержался. Еще на ходу стали соскакивать польские жандармы в щеголеватых шубках с серо-собачьими воротниками. Поезд очень медленно прошел еще несколько метров. Тоня с замиранием сердца стала протирать стекло и увидела во мраке зимнего вечера деревянную вышку, на которой стоял красноармеец в длинном сторожевом тулупе и шлеме. На минуту его осветили огни поезда, блеснул ствол винтовки, и вышка медленно поехала назад. Часового заваливало снегом, но он не отряхивался, неподвижный, суровый и величественный, как памятник."

Интересно. Леса вокруг Колосово – одно из самых популярных грибных мест в Беларуси.

Столбцы

Станция Столбцы расположена в городе Столбцы Столбцовского района Минской области. Станция была построена в 1871 году на линии Москва–Брест в 2 км от Столбцов. После подписания в 1921 году в Риге мирного договора Советской России с Польшей город вместе со станцией вошел в состав Польши. Станция Столбцы стала пограничной.

Валентин Катаев – писатель, поэт, драматург, публицист, в своем рассказе «Наши за границей» так писал о станции: «Поезд медленно подходит к новенькой белой станции в новом немецком стиле. Это Столбцы. Белый одноглавый орел, похожий на гуся, украшает мезонин станции. Тут опять таможенный осмотр. Не считая того, что у путешественников ласково отбирают паюсную икру, все кончается как нельзя благополучно. Наш расстроенный герой, волоча за рукав подавленную супругу, выходит на перрон и в изумлении открывает рот. Несколько блистательных поездов стоит на путях. С суеверным ужасом он читает по складам французские и немецкие таблички на вагонах. «Столбцы–Берлин». «Столбцы–Париж». «Столбцы–Остенде».

История города начинается, по некоторым сведениям, с 1511 года. В начале 17 века местечко в Минском повете принадлежало А.Слушке, с начала 18 века владение С.Денгофа. На протяжении столетия (1728–1831 гг.) Столбцами владели могущественные магнаты Чарторыйские, превратившие местечко в центр своего графства. При них в 1729 году Столбцы получили право на самоуправление (магдебургское право). В 19 веке в Столбцах была одна из самых главных пристаней на Немане. В 1921 г. Столбцы отошли к Польше. С 1939 года Столбцы в составе БССР.

Достопримечательности:

Столбцовская Свято-Аннинская церковь – памятник архитектуры классицизма, построена в 1825 г. из кирпича.

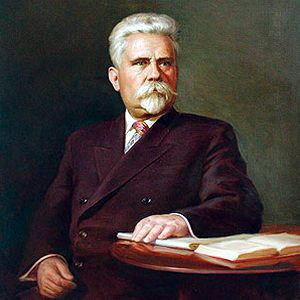

Филиал литературно-мемориального музея народного поэта Якуба Коласа (Константина Михайловича Мицкевича (1882–1956)) в Столбцовском районе объединяет четыре мемориальные усадьбы – Смольню, Акинчицы, Альбуть и Ласток.

Усадьба Акинчицы находится в Столбцах. В музее реконструирована атмосфера жизни семьи Мицкевичей.

Столбцовщина – родина народного поэта Беларуси Якуба Коласа.

Наиболее значительным его произведением является «Новая зямля» – гимн наднёманскому краю. Столбцовщине Колас посвятил самые искренние и задушевные строчки, которые знакомы белорусам еще со школьной скамьи:

Мой родны кут, як ты мне мiлы!

Забыць цябе не маю сiлы!

Не раз, утомлены дарогай,

Жыццём вясны мае убогай,

К табе я ў думках залятаю

I там душою спачываю.

Памятники архитектуры в окрестностях Столбцов:

костел святых апостолов Петра и Павла (1588—1600 гг.) в д. Новый Свержень.

Святоуспенская церковь (1588–1600 гг.) в д. Новый Свержень.

Вознесенский костел (1630-е гг.) в д. Деревное.

костел святого Иосифа (1906–08 гг.) в д. Рубежевичи и др.

Зона отдыха "Столбцы" расположена на берегу реки Неман к юго-востоку от г. Столбцы. В пойме Немана живописные луга, дубравы, природные пляжи. Нёман – третья по величине река Беларуси. Для белорусов она стала тем, чем Волга – для русских, Днепр – для украинцев, Висла – для поляков…Его по праву называют «бацька Нёман», «родны Нёман». Неман, проделав почти тысячекилометровый путь, отдает свои воды Балтийскому морю.

Песня пра Нёман

Сл. А. Астрэйкі

Муз. Н. Сакалоўскага

Ой, Нёман, і песня, і слава

Народа майго і зямлі,

Магілаю ворагам цеснай

Не раз твае хвалі былі.

Рака наша слаўная Нёман,

Чысцейшая чэрвеньскіх рос,

Хто мар не ўплятаў у твой гоман,

Табе хто пашаны не нёс?

Ой, Нёман, ой, бацька наш Нёман,

Як сонца, як дзень, дарагі,

Садамі цудоўнай Радзімы

Твае расцвілі берагі.

Легенды

По одной легенде давным-давно на месте Столбцов стоял красивейший лес. Местный набожный князь повелел построить здесь монастырь. Жизнь монахов в лесном монастыре протекала спокойно и безбедно. Но случилась беда: по краю пронеслась жесточайшая эпидемия чумы. Когда страшная болезнь отступила, люди вспомнили о монахах. Отправившиеся на разведку крестьяне нашли всю братию умершей от чумы. Тела монахов тут же захоронили, а на месте могил вкопали столбики.

Ученые предполагают, название города могло произойти и от деревянных набережных столбов, за которые привязывались лодки, чтобы их не унесло течением.Городея

Станция Городея расположена в поселке городского типа Городея Несвижского района Минской области.

В 1871 году через Городею прошла Московско-Брестская железная дорога.

Впервые Городея упоминается в 1530 г. как селение Городей в составе Великого княжества Литовского. С 1575 г. собственность Радзивиллов.

В 19 веке деревня под названием Горная Городея, центр волости Новогрудского уезда.

В 1-ю мировую войну с 1915 г. в прифронтовой полосе, называлась Замирье.

С 1921 г. в составе Польши, центр гмины Несвижского повета.

С 1939 г. в БССР, с 1940 г. городской посёлок в Несвижском районе.

В настоящее время Городея – городской поселок с населением более 4 тысяч жителей, известный своим современным сахарным заводом.

Достопримечательности:

Костел святого Иосифа был перестроен из конюшни в 1925 г., в 1944 г. сгорел, после войны приспособлен под кафе, в 1990-х гг. возвращен верующим, восстановлен. Башня пристроена в 1990-х гг.

Спасо-Преображенская церковь (1808 г.) построена из красного кирпича в урочище Урвант, в 2-х км к северу от Городеи.

Усадьба Городей, находящаяся в 4 км от Городеи, в 1,5–2 км от остановочного пункта Воротище, принадлежала родам Радзивиллов, Брахоцких, Святополк-Мирских.

Памятники архитектуры окрестностей:

Несвиж – районный центр Минской области, расположен на реке Уша (бассейн Немана), в 14 км от железнодорожной станции Городея. Первые сведения о Несвиже относятся к 1446 году.

В разное время Несвиж принадлежал Немировичу, Монтигирдовичам, Кишкам, с 1513 г. – Радзивиллам.В историю Несвиж вошёл как столица одного из знатнейших магнатских родов Великого княжества Литовского – Радзивиллов.

Неповторимый облик городу придаёт Несвижский дворцово-замковый комплекс с большими водоемами и парковыми массивами (1598–1610 гг).

Строительство дворца вел итальянский архитектор Я. М. Бернардони.

Сохранившееся архитектурное наследие города – Фарный костёл (1593 г.), Городская ратуша (1598 г.), Слуцкие въездные ворота (1610 г.).

В Несвиже установлен памятник белорусскому гуманисту-просветителю XVI века Сымону Будному (1530–1593). Здесь в 1562 г. он издал свой знаменитый «Катехизис». Это была первая белорусская книга, напечатанная на территории современной Беларуси. Более ранние белорусские издания Франциска Скорины увидели свет в Праге и Вильне.

Сохранившееся культурное наследие Несвижа восходит ко второй половине XVI века, когда город стал резиденцией Радзивиллов.

За короткий для истории срок (1584–1616 гг.) по существу был построен новый город с учетом достижений фортификационного искусства той эпохи. Не только замок владельца, но и само поселение, расположенное поодаль от него, было опоясано рвом и валом.Замок с годами превратился из грозной цитадели в представительный дворцово-парковый комплекс с большими водоемами и парковыми массивами.

Мир – городской поселок Кореличского района, Гродненской области расположен в 15 км от станции Городея, известен по летописи с XIV в. С конца XV в. владельцем Мира стал князь Юрий Ильинич, с именем которого связано начало строительства большого замка на окраине поселения.

Мирский замок– выдающееся произведение, жемчужина белорусского зодчества. Замок был загородной резиденцией известного магнатского рода Радзивиллов. Замок начали строить еще в первой четверти ХVI века.

План замка представляет собой четырехугольник, близкий к квадрату, образованный крепостными, выполненными из камня и кирпича, стенами протяженностью в среднем около 75 м.

Достопримечательностью замка являются башни высотой около 25 метров.

В Мире сохранились также старинные дома и древние храмы: ренессансный костел Св. Николая (1599–1605 гг., перестроен в 1710 г.), Троицкая церковь (1533–50 гг.), часовня-усыпальница Святополк-Мирских (1904 г., архитектор Марфельд).

Интересно.

В прошлом Городея славилась тем, что здесь впервые в Речи Посполитой стали изготавливать сычужные сыры, используя для этого сычужину – вещество, содержащееся в желудке молодых жвачных животных. Есть сведения, что даже знаменитый литовский сыр имеет местное происхождение.-

Погорельцы

Станция Погорельцы расположена возле одноименной деревни в Несвижском районе Минской области.

Достопримечательности окрестностей:

В 7 км от станции Погорельцы (остановочный пункт – Хвоево) находится агрогородок Снов. В агрогородке Снов расположен и СПК "Агрокомбинат "Снов" – современное в многоотраслевое сельскохозяйственное предприятие, крупнейший в Несвижском районе производитель и поставщик мясной и молочной продукции, имеющий фирменную торговую сеть.

Продукция агрокомбината пользуется большой популярностью у белорусских покупателей и за пределами страны.

Памятники архитектуры 18–20 вв.:

дворцово-парковый ансамбль (дворец Рдултовских),

памятник архитектуры классицизма (1827 г.);

костел святого Иоанна Крестителя, памятник архитектуры барокко (1760 г.);

усадьба Гартингов "Горный Снов" (середина 19 в.);

церковь святых Козьмы и Демьяна (1836 г.).

С деревней Петковичи (остановочный пункт Хвоево) связано имя первого русского и украинского книгоиздателя-просветителя Ивана Федорова 1510–1583 гг.).

Существует вполне убедительная гипотеза, что русский первопечатник родился в д. Петковичи.

На склоне лет судьба свела его с уроженцем близлежащих мест Андреем Римшей – будущим талантливым поэтом и общественным деятелем.

Благодаря Ивану Федорову на Украине в Остроге в типографии князя Константина Острожского (в крещении Василия) вышла в свет «Хронология» А.Римши (1581).

Это первый среди восточных славян своеобразный церковный календарь и первое, отдельно изданное произведение белорусской поэзии.

Деревня Крошин (остановочный пункт Победа) упоминается в письменных источниках в XV в. (1442). Сегодня оно известно прежде всего как место, где родился, жил и умер первый белорусский крестьянский поэт Павлюк Багрим.

Он вошел в историю белорусской литературы с одним стихотворением. Многие литературоведы утверждают, что он мог стать гордостью белорусской литературы, белорусским Бернсом или Шевченко. (1836 г.).

В 1828 г. в Крошине вспыхнул крестьянский бунт.

Присланные солдаты жестоко расправились с жителями деревни.

Был до смерти забит палками отец Багрима.

Внимание начальства, разбиравшегося с бунтовщиками, привлек к себе и 15-летний подросток Павел Багрим, сын кузнеца. У него были найдены три тетради со стихами «подозрительного содержания».

В 1854 г. новогрудский адвокат И. Яцковский публикует в Лондоне книгу своих мемуаров и помещает в ней воспроизведенное по памяти стихотворение на белорусском языке «Зайграй, зайграй, хлопча малы…», написанное, по его утверждению, Павлюком Багримом.

Зайграй, зайграй, хлопча малы,

І ў скрыпачку, і ў цымбалы,

А я зайграю ў дуду,

Бо ў Крошыне жыць не буду.

На родине Багрима имя его стало уже легендой. В деревне бытуют разные легенды о кузнечном мастерстве Багрима.

До настоящего времени сохранилась большая люстра, которую он сделал для местного костела.

Искусствоведы считают люстру уникальным художественным произведением, во время Великой Отечественной войны жители Крошина спрятали ее от оккупантов, погрузив на дно реки.

Сейчас люстра украшает каменный костел, построенный в 1920-х годах.

Могила Багрима находится на кладбище за костелом. Рядом с храмом установлен огромный валун с надписью на латинском и белорусском языках: «Жыццё кароткае – радзіма вечная».

Барановичи-Полесские

Станция Барановичи-Полесские расположена в городе Барановичи, центре Барановичского района. Барановичи – крупный автомобильный и железнодорожный узел (направления на Брест, Волковыск, Лиду, Минск, Лунинец). Город расположен в междуречье Щары и Мышанки, в 206 км от Бреста и в 140 км от Минска. В городе проживает около 170 тысяч человек.

16 ноября (28-го по новому стилю) 1871 года через небольшую, 3-го класса, станцию Барановичи по участку Московско-Брестской железной дороги проследовал первый товаро-пассажирский поезд.

Эта дата и является днем рождения станции и фактически днем рождения города Барановичи.Одновременно с железнодорожным полотном было построено деревянное здание первого вокзала станции Барановичи (позднее – станции Барановичи-Центральные).

Вокруг станции возник посёлок. С 1884 местечко Развадово.

В 1891–1892 годах Московско-Брестская дорога на всем протяжении стала двухпутной.

После введения в действие 30 декабря 1884 года линии Вильно–Лида–Лунинец–Пинск Вильно-Ровенской железной дороги было возведено деревянное здание пассажирского вокзала станции Барановичи-2 (Барановичи-Полесские), в районе которого строились амбары, мельница, продовольственный пункт.

Поселение вокруг станции именовалось Новые Барановичи.

В 1890-е гг. посёлки объединились в местечко Барановичи.

В 1899 году было сооружено кирпичное здание вокзала Полесских железных дорог площадью 210 кв. м, оборудованное паровым отоплением.С началом 1-й мировой войны в городе размещалась Ставка Верховного главнокомандующего русской армией.

С сентября 1914 по лето 1915 года российский император Николай II 10 раз приезжал в Барановичи.

С 1921 года Барановичи в составе Польши, с 1939 в БССР.

В Великую Отечественную войну немецко-фашистские захватчики уничтожили в городе и его окрестностях 127,5 тыс. человек, действовали антифашистская организация и патриотическое подполье.

С 1957 г. Барановичи – центр современного Барановичского района.

Достопримечательности:

В Барановичах более 140 памятников и памятных мест.

Среди них памятник С.И. Грицевцу, первому дважды Герою Советского Союза, уроженцу района (скульптор З.Азгур);

памятник воинам и партизанам, погибшим в боях за освобождение города 8 июля 1944 г.(скульптор М. Альтшуллер);

мемориальный комплекс «Урочище Гай» на месте расстрела чехословацких граждан

мемориальный комплекс «Память», в районе захоронения советских военнопленных;

- Свято-Покровский собор (1924–28 гг.).

В конце XIX в. в Варшаве по проекту известного русского зодчего Л. Бенуа был сооружен православный собор Александра Невского. Он был украшен мозаичными композициями, выполненными в 1902–1911 годах по эскизам В. Васнецова, Н. Бруни, Н. Кошелева и В. Думитрашко.

В начале 20-х годов XX века по распоряжению польских властей собор в Варшаве был взорван. Часть мозаик удалось спасти и переправить в Барановичи. Эти мозаичные полотна и были использованы для оформления Свято-Покровского собора.;

- Крестовоздвиженский костел (1924 г.);

В 1929 году был открыт Барановичский краеведческий музей.

В музее около 40 тыс. экспонатов основного фонда. В научной библиотеке музея около 5 тыс. книг.

Среди экспонатов археологические, нумизматические и этнографические коллекции, материалы о знаменитых земляках, событиях 1-й мировой войны (Ставка в Барановичах, Барановичская операция 1916), оборонительных боях 1941, партизанском движении и подпольной борьбе в годы Великой Отечественной войны, восстановлении и развитии хозяйства района и др.

Можно увидеть в Барановичах и современные памятники.

- Церковь Александра Невского (1998 г.).

В 2003 году республиканской общественной организацией «Охрана птиц Беларуси» в рамках национальной кампании «Домовый воробей – птица 2003 года» (в знак благодарности за помощь этой птицы в борьбе против насекомых-вредителей) был установлен памятник воробью.

- памятник сантехнику.

Достопримечательности окрестностей:

Для экскурсий интересны:

Заосская музей-усадьба А. Мицкевича,

музей народного искусства и ремёсел в д. Крошин,

этнографический музей в д. Русино;

Вольновская Свято-Троицкая церковь, костёл Пресвятой Девы Марии (1640) и Свято-Крестовоздвиженская церковь (1764) в г. п. Городище,

Ишкольдский костёл Пресвятой Троицы,

мемориальная часовня на месте битвы в 1863 возле д. Миловиды,

Свято-Петро-Павловская церковь (1869–73) в д. Молчадь,

Новомышский костёл Преображения Господнего, Спасо-Преображенская церковь (1859) в д. Новая Мышь, остатки королевского укрепления возле д. Старая Мышь,

Полонечковский дворцово-парковый ансамбль, Полонечковский костёл святого Юрия, Свято-Николаевская церковь (начало 20 в.) в д. Попонка, Свято-Николаевская церковь (1838) в д. Почапово, Столовичская Свято-Александро-Невская церковь, Столовичский костёл Пресвятого Сердца ИисусаНовомышский костёл Преображения Господнего, Тугановичская усадьба, усадьба ((19 в.) в д. Ястрембель;

памятники природы республиканского значения (ботанические – дубы черешчатые возле д. Карчёво и г. Барановичи, насаждения лиственницы европейской в Молчадском лесничестве; геологический – один из наиболее крупных на территории Беларуси валунов Камень филаретов возле д. Карчево) и др.

Социально-культурные объекты Белорусской железной дороги:

Санаторий "Магистральный" РУП "Барановичское отделение Белорусской железной дороги"

Адрес: 225410, г. Барановичи, ул. Гаевая, 61.

Контактные телефоны: (+375 163) 47 07 90, 49 26 98, факс (+375 163) 47 15 .

Музей железнодорожной техники УП «Барановичское отделение Белорусской железной дороги»

Адрес: 225320, г. Барановичи, ул. Фроленкова, 11, «Музей истории УП «Барановичское отделение Белорусской железной дороги»»,

отдел «Железнодорожная техника», ул. Фроленкова, 19.

Контактные телефоны: (+375 163) 49 39 47, 49 32 35, 49 32 65.Грицевец

Станция Грицевец расположена рядом с деревней Лесино Барановичского района Брестской области.

Станция названа в честь первого дважды Героя Советского Союза летчика Сергея Ивановича Грицевца (1909–1939 гг.).

Грицевец Сергей Иванович служил в истребительной авиации лётчиком, командиром звена, отряда и инструктором-лётчиком.

Участвовал добровольцем в Гражданской войне в Испании в 1936–38 гг. и в боях с японскими интервентами на реке Халхин-Гол (1939 г).

Лично сбил свыше 40 самолётов противника.Первой медали «Золотая Звезда» Грицевец был удостоен в феврале 1939 г. после возвращения из Испании. Вторую получил за спасение командира во время военных событий 1939 г. на Дальнем Востоке.

Бронзовые бюсты дважды Героя установлены в Минске и Барановичах. Его именем названы улицы в Москве, Санкт-Петербурге, Орше, Минске, Барановичах.

Барановичская земля подарила стране несколько Героев Советского Союза. Уроженец Барановичской земли и Герой Советского Союза Иван Константинович Кабушкин.

К началу Великой Отечественной войны он уже был опытным командиром.

В бою под Барановичами попал в плен, но ему удалось бежать. В Минске он сразу включился в борьбу обеспечивал связь минских подпольщиков со многими партизанскими отрядами, доставал оружие, боеприпасы, медикаменты, перевязочные материалы, был находчивым и смелым разведчиком с мая 1942 г. возглавил оперативную группу по разоблачению и уничтожению агентов фашистской разведки. Его деятельность спасла от провалов несколько подпольных групп. В 1943 г. Кабушкин был схвачен. После жестоких пыток казнен, но его волю и мужество враги сломать не смогли. Его именем названы улицы в Барановичах, Минске, других городах.

-

Лесная

Станция Лесная расположена в одноименном поселке Барановичского района Брестской области.

На территории Барановичского района немало мест, связанных с событиями Великой Отечественной войны. Недалеко от станции Лесная находился концлагерь.

На оккупированной Беларуси насчитывалось около 260 концлагерей. Здесь же постоянно содержалось до 55 тысяч человек. В центральной тюрьме Барановичей было организовано отделение этого лагеря, где количество военнопленных достигало 20 тысяч человек.

Достопримечательности окрестностей:

В 12 км от станции Лесная находится село Миловиды. С этими местами связан один из ярчайших эпизодов восстания 1863–1864 гг., вошедший в историю под названием «битва под Миловидами».

В миловидовский повстанческий лагерь, что располагался рядом с дорогой в лесу, стекались со всей Западной Беларуси отряды. Около восьмисот человек.

Царская полиция и жандармы знали о существовании лагеря. Поэтому в срочном порядке разрабатывался план внезапного нападения и уничтожения лагеря. Но знали об этих планах и повстанцы, и готовились к бою. В Миловиды против наспех обученных повстанцев были брошены властями три роты солдат, казаки и артиллерия.

Солдаты с разных сторон начали наступление. Завязался бой. Бой прервала ночь. Наутро предполагалось возобновить наступление. Но оказалось, что повстанцы, правильно оценив соотношение сил, под покровом ночи покинули лагерь.

Миловидская битва была признана одной из важнейших военных операций 1863 г. Повстанцев окрылила эта победа, и благодаря ей Калиновскому удалось привлечь к восстанию новые силы.

В августе–сентябре 1863 г. вооруженное восстание было подавлено. Руководители восстания З. Сераковский и К. Калиновский казнены. В боях погибли 6 тысяч повстанцев. Около тысячи участников восстания были отправлены на каторгу. Почти тринадцать тысяч человек сослано в Сибирь и отдаленные губернии империи. Часть эмигрировала. Все это отняло наиболее сознательную и мужественную часть народа.

Позже в память о битве под Миловидами, в 4 км от деревни, была сооружена мемориальная часовня.

- Церковь Сергия Радонежского (1870 г.)

-

Доманово

Станция Доманово находится в деревне Доманово Брестской области Ивацевичского района. Деревня Доманово расположена на левом берегу реки Гривда, в 19 км от города Ивацевичи, в 151 км от Бреста.

Доманово известно с 16 века как село в Слонимском повете Великого Княжества Литовского, шляхетская собственность.

После 3-го раздела Речи Посполитой (1795) в составе Российской империи, с 1801 г. в Слонимском уезде Гродненской губернии.

В 1886 г. в деревне было 48 дворов, 504 жителя.

В 1921–39 гг. в составе Польши, в Бытенской гмине Слонимского повета Новогрудского воеводства.

С 1939 г. в составе БССР.

В Великую Отечественную войну с июня 1941 г. по июль 1944 г. Доманово оккупировано немецко-фашистскими захватчиками.

В 2009 г. в деревне 511 хозяйств, 1156 жителей.Достопримечательности:

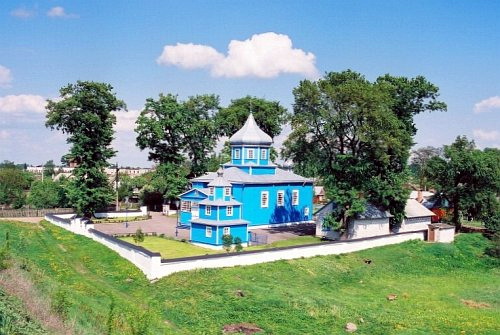

В 7 км от станции Доманово в деревне Бытень находится Успенская церковь – памятник архитектуры ренессанса и раннего барокко.

Церковь была построена в 1673 году из кирпича как часовня монастыря базилиан. Монастырь базилиан существовал в местечке Бытень в 1607–1845 гг.

В интерьере церкви иконы 16–18 вв. Церковь действует.

Земля Беларуси помнит немало сражений. Недалеко от Доманово на небольшой реке Щара был фронтовой рубеж. Здесь в июне 1941 г. части Красной Армии пытались остановить врага.

В этом направлении более 60 лет тому назад наступала на Минск 2-я танковая группа Гудериана. Советские войска переправлялись через реку. Шли на мост, но его уже не было – разбомбили. Тогда жители этих мест – потомственные плотогоны – пригнали плоты. Переправа через реку шла в нескольких местах.

На Щаре ожесточенные бои продолжались трое суток (24–26 июня). Несмотря на отчаянные попытки Красной Армии остановить наступление немецких войск, к концу августа была оккупирована вся Беларусь , расположенный в окрестностях водохранилища, между деревнями Озерцо и Строчицы.

Река Щара– приток Нёмана. Щара пользуется большой популярностью среди белорусских туристов-водников. И не случайно: трудно найти более извилистое русло и более красивые, поросшие лесом берега.

Интересно.

В Доманово находится одно из уникальнейших предприятий, известное далеко за пределами Ивацевичского района и Брестской области. Это изготовитель силикатной глыбы и жидкого стекла ОАО "Домановский производственно-торговый комбинат".

Ивацевичи

Станция Ивацевичи расположена в одноименном городе, районном центре Брестской области.

Город Ивацевичи расположен в 135 км от Бреста, на правом берегу реки Гривда.Впервые поселение упоминается в 1508 году в зельвенской костельной книге.

Со 2-й половины 16 века в Слонимском повете Новогрудского воеводства.

В 1594 году принадлежал И.Сапеге, с 1654 – Юндзиллам.

В 1871 году после строительства железной дороги Москва–Брест в 1871 году вокруг станции, рядом с имением возник поселок.

С 1921 года в составе Польши, местечко в Коссовском повете.

С 1939 года в составе БССР, с 1940 года – городской поселок, с 1947 года центр района, с 1966 – город.Достопримечательности:

Здание усадьбы Юндзиллов (конец XVIII–начало XIX века) – памятник архитектуры классицизма.

Усадьба была заложена на террасе реки Гривда, дом окружал пейзажный парк.

В настоящее время здание используется районной больницей.

Мемориальный знак точки Дуги Струве (1851 г.) был установлен в 1930 году на месте, где в 1830 году проводил свои измерения геодезист Василий Струве.

Дуга Струве (Русско-Скандинавская дуга) предназначена для определения параметров Земли, её размера и формы.

Дуга была проложена от Черного моря до Северного Ледовитого океана и имеет протяженность 2820 км.

Дуга Струве является уникальным памятником науки и техники, включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Историко-краеведческий музей.

Музей основан в 1993 году на базе музея юного героя Великой Отечественной войны Коли Гойшика.

Основной фонд музея насчитывает 3208 экспонатов.

Экспонаты музея объединены в коллекции: археология, нумизматика, военная амуниция, оружие, документы, этнография.

В музее также представлены личные вещи Коли Гойшика, документальные материалы по биографии юного героя, мебель начала 20 века, немецкие трофейные телефон и посуда времен Великой Отечественной войны.

Достопримечательности окрестностей:

Для экскурсий интересны памятники архитектуры:

Свято-Юрьевская церковь (1790 г.) в деревне Альба;

Белавичская Свято-Ильинская церковь;

Свято-Успенская церковь (1779 г.) в деревне Бусяжь,

Свято-Успенская церковь(2-я половина XVII века), костел святого Иосифа (конец XIX – начало XX века) в деревне Бытень;

Свято-Иоанно-Кронштадская церковь (XIX век) в деревне Вулька-Обровская;

Свято-Пречистенская церковь (1925 г.) в деревне Глинная;

Свято-Крестовоздвиженская церковь (1838 г.) в деревне Гоща;

Свято-Николаевская церковь (1825 г.) в деревне Добромысль;

Свято-Георгиевская церковь (начало XX века) в деревне Иодчики;

Свято-Анненская церковь (1845 г.) в деревне Любишицы;

Спасо-Преображенская церковь (2-я половина XIX века) в деревне Мироним;

Свято-Михайловская церковь(1860 г.) в деревне Оброво;

Свято-Троицкая церковь (1934 г.) в городском поселке Телеханы.

В урочище Хованщина создан мемориальный комплекс на месте базирования штаба Брестского партизанского соединения.

В пределах Ивацевичского района находятся памятник гидротехнического строительства – Огинский канал, крупнейшее болото Беларуси – Выгонощанское, заказники республиканского значения: ландшафтный – Выгонощанский, биологический – Споровский.

Высота горы 345 м над уровнем моря.

В районе также 3 ботанических памятника природы республиканского значения:

насаждения карельской березы в Ивацевичском и Телеханском лесхозах, дубрава в Ивацевичском лесхозе.Коссово-Полесское

Станция Коссово-Полесское находится в деревне Нехачево Ивацевичского района Брестской области.

Здание железнодорожной станции Коссово-Полесское было построено в начале XX века.

Достопримечательности:

Нехачевская почтовая станция– памятник архитектуры позднего классицизма, построена в 1840-е годы из кирпича.

Здание из 3 одноэтажных корпусов. Центральное здание использовалось как гостиница, боковые – для хозяйственных нужд и конюшен.

Достопримечательности окрестностей:

В 13 км от железнодорожной станции Коссово-Полесское на линии Брест–Барановичи расположен город Коссово.

Впервые поселение упоминается в 1494 году.

Принадлежало И. Хрептовичу, Сангушкам, Сапегам.

В 1626 году Л.Сапега основал здесь Троицкий костёл на месте костёла 1526 года.

Со 2-й половины 18 в. собственность Пусловских.

После 3-го раздела Речи Посполитой (1795 г.) Коссово в составе Российской империи.

С 1921 г. в составе Польши, город, центр уезда.

В 1927 полиция расстреляла здесь демонстрацию трудящихся.

С 1939г. в БССР, в 1940–49 гг. центр района.

В Великую Отечественную войну в Коссове и районе фашисты уничтожили 3112 человек, действовала районная антифашиыстская организация.

С 1947 г. Коссово в Ивацевичском районе.

В 1,5 км от Коссово, в фольварке Меречевщина родился знаменитый белорус, руководитель национально-освободительного восстания 1794 года, национальный герой Америки и Польши, почетный гражданин Франции Тадеуш Костюшко. В 1999 году был установлен памятный знак, в 2004 году дом Костюшко был восстановлен, создан музей Тадеуша Костюшко.

Напротив музея-усадьбы Тадеуша Костюшко расположен Коссовский дворец (дворец Пусловских) – памятник архитектуры позднего классицизма с элементами неоготики.

Дворец принадлежал Пусловским. Построен в середине 19 века по проекту архитектора Ф.Ящолда, строительство было завершено под руководством В.Маркони.

Ранее каждый из залов дворца имел свой интерьер, цветовое решение, которые определяли их названия (белый, чёрный, серебряный и др.). Один из них украшал редкий для того времени большой аквариум с экзотическими рыбками.

Отопление было паровым. Резервуары с подогреваемой водой стояли в подвальном помещении, где хранилось продовольствие, имелась тюрьма.

Во дворце (в зимнем саду) содержался лев. Перед дворцом был разбит парк на 3 террасах с прудами. Здание дворца было сильно повреждено во время Великой Отечественной войны.

С 2008 г. находится на реставрации. С дворцом связаны многие легенды, например, о подземном ходе от дворца Сапег в Ружанах.

Для экскурсий также интересны: Свято-Георгиевская церковь (19 в.);

Коссовская Свято-Антониевская церковь;

Коссовский костёл Пресвятой Троицы и Святого Креста;

памятники в честь демонстрации 1927 года, партизанам, погибшим в Великую Отечественную войну.

Бронная Гора

Станция Бронная Гора находится в деревне Бронная гора Березовского района Брестской области. Станция расположена на железнодорожном пути Минск–Брест.

Железнодорожная линия Бронная гора–Белоозерск соединяет Бронную гору с городом Белоозерском.

В Белоозерске, на берегу озера Белое расположена Березовская ГРЭС – крупнейшая тепловая электростанция республики.

Во время Великой Отечественной войны, в мае 1942 года на железнодорожную станцию Бронная Гора прибыли пять эшелонов с советскими людьми.

Эшелоны прибывали с людьми, а уходили порожняком.

На Бронной Горе происходили массовые расстрелы. Здесь было уничтожено более 50 тысяч советских граждан. На Бронной горе в 2007 г. открыт мемориал в память о жертвах Холокоста.

Береза-Картузская

Станция Береза-Картузская расположена в деревне Первомайская Березовского района Брестской области, в 6 км от города Береза Брестской области.

Достопримечательности:

Водонапорная башня, д. Первомайская

Город Берёза (до 1940 Берёза-Картузская, Картуз-Берёза), центр Березовского района, находится в 102 км от Бреста на реке Ясельда. Население города 29,4 тыс. человек (2007).

В письменных источниках Береза известна с 1477 года как село Селецкой волости, собственность Гамшеев, с 16 века владение Сапег. С 1629 года местечко.

В Северную войну (1700–21 гг.) в 1706 здесь состоялась встреча короля Польши и великого князя ВКЛ Августа II с царём Петром I, шведские войска во главе с Карлом XII разрушили Берёзу.

С 1773 г. в составе Российской империи, местечко Пружанского уезда.

С 1921 г. в составе Польши.

В 1934 польскими властями создан Берёза-Картузский концлагерь – место заключения политических узников.

С 1939 в составе БССР. С 1940 г. – районный центр.

В Великую Отечественную войну немецко-фашистские захватчики уничтожили в созданном в Берёзе лагере смерти 7 тыс. человек. В городе действовали подпольные антифашистские организации.

Достопримечательности Березы:

Картезианский монастырь в Березе был единственным в Беларуси и Литве представительством этого ордена, построен в 1648–89 годах.

Комплекс монастыря представлял собой своеобразную крепость, за стенами которой прятались, кроме прочего, обширные сады. В настоящее время от нее остались лишь фрагменты.

Первые серьезные испытания выпали на долю монастыря во время Северной войны. В его стенах побывал Карл XII (1706). Во второй половине этого же XVIII в. (1771) здесь обосновались русские войска под командованием А. Суворова.

В 1863 г. местное население и часть монашества поддержали повстанцев. Участие монахов в восстаниях 1831 и 1863 гг. вызвало репрессии царского правительства. Костел был разобран, а кирпич из стен монастыря использовали на сооружение казарм, часть которых сохранилась до настоящего времени. Так закончилась двухсотлетняя история Картуз-Березовского монастыря.

Стены бывшего монастыря использовали польские власти в 30-х годах XX в. В 1934 г. город стал печально известен всему миру концлагерем для политзаключенных Западной Беларуси, Польши, Литвы, Западной Украины.

За пять лет, до 1939 г., через концлагерь прошло около 10 тыс. человек. Это были как коммунисты и комсомольцы, так и все инакомыслящие.

С 1939 г. по 1941 г. НКВД использовал лагерь для своих нужд – в тех же помещениях, с такой же целью и с таким же режимом содержания.

В годы оккупации 1941–1944 гг. в этих корпусах была устроена тюрьма.

Свято-Петропавловская церковь (1864 г.).

Березовский историко-краеведческий музей.

Основан в 1961 в г. Берёза как историко-революционный.

Среди экспонатов находки археологических раскопок в Березовском монастыре картезианцев, коллекции оружия и деревянных музыкальных инструментов, монетный клад 15 – начала 17 в., деревянная скульптура 17 в., керамическая посуда 17–18 вв., образцы нац. одежды, уникальные фотографии Западного Полесья 1930-х гг. польского фотографа Й.Шеманчика, документы о Берёза-Картузском концентрационном лагере.

Филиал музея – «Галерея искусств» (7 выставочных залов площадью 300 м ), где выставляются местные художники.

Музей проводит туристско-познавательные экскурсии по, историческим и памятным местам Берёзовщины.Адрес музея: г. Береза, ул.Ленина, Красные казармы.

Достопримечательности окрестностей:

Песковская Свято-Троицкая церковь;

Свято-Николаевская церковь (1887–88 гг.) в д. Первомайская;

Песковская Свято-Троицкая церковь;

Песковская усадьба, Свято-Успенская церковь (1865–70 гг.), костёл святого Алексея (1912 г.) в д. Селец;

Свято-Покровская церковь (1795 г.) в д. Сигневичи;

Свято-Богородицкая церковь(1820-е гг.) в д. Соколово;

Свято-Иоанно-Богословская церковь (1817 г.) в д. Стригинь;

Свято-Николаевская церковь(1825 г.) в д. Черняково;

мемориальный комплекс «Здитовская оборона» в д. Здитово.

Большая часть Березовского района расположена в пределах Припятского Полесья, на севере – окраина Прибугской равнины.

На территории района расположены озера Чёрное, Споровское, Белое, водохранилище Селец, биологические заказники республиканского значения "Споровский" и "Бусловка" (часть), протекает крупная река Ясельда с притоками канал Винец и Жигулянка.Легенды

По одной из легенд с именем Суворова связано происхождение названия города Береза-Картузская. После привала Александр Васильевич забыл здесь свой картуз, повешенный на березе...»Оранчицы

Станция Оранчицы расположена в деревне Линово Пружанского района Брестской области рядом с деревней Оранчицы.

Достопримечательности:

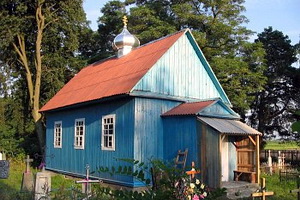

Оранчицкая Крестовоздвиженская церковь, памятник архитектуры ретроспективно-русского стиля в деревне Оранчицы.

Церковь построена в 1914 из кирпича на месте деревянного храма.

Фасады храма декорированы зубчатыми фризами, пилястрами, угловыми лопатками, крестами в круглых розетках.

Каждый из боковых фасадов основного объёма решён в виде одного большого арочного оконного проёма, фланкированного 2 ярусами маленьких лучковых.

В интерьере церкви деревянный иконостас, иконы 18 века.

В 13 км от железнодорожной станции Оранчицы находится город Пружаны – центр Пружанского района, город расположен на реке Мухавец в 89 км от Бреста.

Город Пружаны известен с 1487 года как Добучин.

Современное название закреплено в 1589 году при получении магдебургского права.

Город был сильно разрушен во время войн XVII–XVIII веков.

С 1795 года – в составе Российской империи, город, центр уезда.

С 1921 года – в составе Польши, с 1939 года – в БССР.

В Пружанах сохранился целый ряд построек, имеющих историческую и архитектурно-художественную ценность.

Достопримечательности Пружан:

Собор Александра Невского - памятник архитектуры позднего классицизма с элементами ретроспективно-русского стиля.

Храм начал строиться из кирпича в 1857 г как костел.

Из-за недостатка средств строительство было остановлено.

Достроен был в 1864–1880 как православный храм. В интерьере храма резной иконостас с витыми колонками 19 века, иконы 18–19 вв.

Храм действует.

Пружанский усадебный дом(усадьба Швыковских) является памятником усадебно-парковой архитектуры неоренессанса (тип сельской итальянской виллы), был построен в середине XIX века по проекту архитектора Ланци.

Принадлежал пружанскому маршалку В. Швыковскому и его наследникам.

Ансамбль включает каменный дом, флигель и пейзажный парк. В основе композиции усадебного дома сочетание объемов разных размеров.

В доме было около 40 помещений. Сейчас в доме располагается музей-усадьба «Пружанскі палацык».

Парк занимает площадь более 33 гектаров. Сохранились центральная липовая аллея, 100-летний кизил, лиственницы.

С запада на восток парк пересекает гидрологическая система, состоящая из пруда и двух каналов с островками и 6-ю мостами.

С Пружанщиной связано много известных имен.

На территории Пружанского района (д. Шакуны) родился собиратель и исследователь белорусского фольклора Григорий Романович Ширма (1892–1978).

В 1940 г. он создал в Белостоке – тогда это была территория Беларуси – Белорусский ансамбль песни и танца, который позже стал Государственной академической хоровой капеллой (1955 г.) его имени.

С Пружанщиной связано еще несколько известных имен.

Среди них основоположник польского сентиментализма, Франтишек Карпинский (1741–1825) и один из самых популярных в прошлом и сегодня польских писателей Юзеф Крашевский (1812–1887).

На Пружанщине, он провел свое детство. Его перу принадлежат 223 исторических романа и повести.

Под Пружанами прошло детство гениального художника Станислава Жуковского (1875–1944).

Творчество Жуковского очень ценил его учитель Левитан.

Картины Жуковского были взяты в Третьяковку.

В России в серии альбомов, посвященных гениальным художникам мира, был выпущен и альбом о Станиславе Жуковском.

Легенды

Версий о происхождении названия Пружаны несколько. Например, от слова «просо». По другой версии в XIII–XIV вв. здесь жили спасшиеся от набегов крестоносцев прусы.

В старинных документах название поселения встречается в форме «Пруссаны».-

Тевли

Станция Тевли находится в деревне Тевли Кобринского района Брестской области. Деревня Тевли расположена в 14 км от г. Кобрин, в 52 км от Бреста.

Тевли по письменным источникам известны с 16 века как село в Брестском воеводстве Великого Княжества Литовского.

В 1712 г. деревня в Кобринской экономии.

После 3-го раздела Речи Посполитой (1795 г.) в составе Российской империи.

С 1801 г. в Пружанском уезде Гродненской губернии.

В 1897 г. Тевли – село в Муравьевской волости, 42 двора, 313 жителей, 2 церкви, постоялый двор, народное училище, железнодорожная станция, магазин, питейный дом.

В 1921–39 гг. в составе Польши, в Матясовской гмине Пружанского повета Полесского воеводства.

С 1939 г. в составе БССР.

В Великую Отечественную войну с июня 1941 г. до июля 1944 г. Тевли оккупированы немецко-фашистскими захватчиками.

В 2009 г. в деревне 230 хозяйств, 589 жителей.

Достопримечательности:

- Свято-Успенская церковь (1874 г)

- Свято-Дмитриевская каплица (19 в.)

В деревне находится братская могила советских воинов, установлен памятник землякам, погибшим в Великую отечественную войную.

В 0,5 км от села находится войсковое кладбище (1-я мировая война).

Достопримечательности окрестностей:

В 14 км от деревни Тевли находится город Кобрин.

Когда-то Московско-Варшавское шоссе прорезало центральную часть города. Тогда же, в XIX в., через город пролегла Полесская железная дорога (1882 г).

Все магистрали способствовали подъему города и уже к концу XIX века

Кобрин немногим уступал соседнему Бресту.Кобрин, по преданиям, был основан в XI–XII вв. на месте рыбачьего поселения, которое располагалось на острове в дельте болотистой речки Кобринки при впадении ее в Мухавец.

Впервые в Ипатьевской летописи Кобрынь – именно так звучало его имя в прошлом – упоминается в XIII веке (1287 г.) как владение галицко-волынского князя Владимира Васильковича.

Рыбачье поселение с годами превратилось в замок. Вокруг него разрастался торгово-промышленный посад.В конце XVI в (1588 г.) Кобрин получает магдебургское право.

Достопримечательности Кобрина:

- Военно-исторический музей им. А.В. Суворова.

- Памятник в честь победы в Отечественной войне 1812 года.

- Собор Александра Невского (1864–68 гг.).

- Спасский монастырь (2 половина 18 в.).

- Церковь св. Николая (1750 гг.).

- молельный дом евангельских христиан-баптистов (1996 г.).

Интересно.

В 5 км от деревни Тевли находится деревня Козище.

На ферме возле деревни Козище разводят самую большую птицу в мире – черного африканского страуса.

Страусиная ферма основана в 2003 году.

Страусы прекрасно адаптировались к здешним климатическим условиям и хорошо переносят наши зимы.Ферма открыта для экскурсий, во время которых экскурсоводы проводят по вольерам и загонам, где живут страусы и рассказывают о них, чем они питаются, как за ними ухаживают и еще много всего интересного.

-

Жабинка

Станция Жабинка расположена в одноименном городе, центре Жабинковского района Брестской области. Станция Жабинка – крупный железнодородный узел страны. Она соединяет две крупные железнодорожные ветки: Брест–Минск и Брест–Пинск.

Железнодорожная станция и поселок Жабинка были построены после прокладки в 1871 году железной дороги Москва–Брест в Кобринском уезде Гродненской губернии. Поселок значительно вырос после 1882 года, когда был проложен участок Полесских железных дорог Жабинка–Пинск.

Город Жабинка расположен в 30 км от Бреста, при впадении реки Жабинка в реку Мухавец.

В 1890 году в Жабинке было 282 жителя, 30 дворов, церковь, синагога, 6 лавок, гостиница, почта, 3 корчмы.

В 1921–39 гг. Жабинка в составе Польши, в Кобринском повете Полесского воеводства.

С 1939 г. в составе БССР, с 15.01.1940 г. деревня, центр района Брестской области.

В Великую Отечественную войну с 23.06.1941 г. по 18.07.1944 г. Жабинка оккупирована немецко-фашистскими захватчиками, которые уничтожили в деревне и районе 1764 человека.

Жабинка была освобождена войсками 28-й армии 1-го Белорусского фронта в ходе Люблин-Брестской операции 1944 года.

С 16.04.1952 г. - городской посёлок.

В 1959–62 гг. в Каменецком, в 1962–63 гг. в Кобринском районе.

С 23.12.1970 г. – город.

Современный город развивается вдоль железной дороги, которая разделяет его на южную (жилую) и северную (преимущественно промышленную) части.

Градообразующим предприятием города является ОАО «Жабинковский сахарный завод».

Достопримечательности:

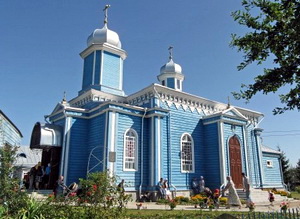

Покровская церковь – памятник архитектуры эклектики с элементами классицизма и ретроспективно-русского стиля в г. Жабинка. Построена в 1885 году из дерева.

– костел св. Иосифа (1990-е гг.).

– протестантский храм (1990-е гг.).

Достопримечательности окрестностей:

В деревне Сехновичи находится родовое имение и музей Тадеуша Костюшко.

На Крупчицком поле (деревня Чижевщина) в память о погибших в сражении между повстанцами Тадеуша Костюшко и русскими войсками под командованием Александра Суворова (1794 г.) установлена каплица, памятник архитектуры классицизма (1827 г.);

В 28 км от станции Жабинка расположен поселок городского типа Каменец, центр Каменецкого района Брестской области.

В Каменце находится Каменецкая башня, которую иногда называют Белой Вежей. Многие считают, что именно от нее получила название Беловежская пуща. Называть башню Белой Вежей стали только в XIX в. Что касается названия пущи, возможно, происходит оно происходит от замка Старая Беловежа на территории Польши.

Тридцатиметровая башня возвышается над городом. Эта оборонно-сторожевая башня, возведенная из кирпича еще в XIII в (1276 г.), является древнейшим оборонительным сооружением Беларуси, сохранившимся в почти первоначальном виде.

Строения типа Каменецкой вежи называют донжонами. Донжон – это главная вежа феодального замка, которая служила местом последней обороны и укрытием при нападении врага. Башня имела помещения для жилья и запасов провианта, стояла отдельно от других замковых строений и была рассчитана на круговой обстрел врагов.

В уникальном памятнике зодчества сейчас располагается филиал Брестского краеведческого музея.

В 20 км от Каменца в деревне Каменюки находится музей природы «Беловежская пуща». Деревня Каменюки является административным центром белорусской части Беловежской пущи.

Поделенная белорусско-польской границей пуща представляет собой остаток огромного древнего лесного массива. Некогда он простирался от берегов Балтики до Буга и от Одера до Днепра.

Особое место среди обитателей пущи занимает зубр – лесной великан, современник ледникового периода и мамонтов. Говорят, он сохранился потому, что сохранилась сама пуща. Сегодня в Беларуси насчитывается около 700 зубров.

Богатство и уникальность биологического разнообразия Беловежской пущи сделали ее всемирно известным природным объектом. Решением правительства Беларуси в 1991 г. был создан Государственный национальный парк «Беловежская пуща», год спустя ЮНЕСКО включила наиболее сохранившийся участок старовозрастных насаждений Национального парка в Список мирового наследия человечества. В 1993 г. ЮНЕСКО присвоила Беловежской пуще статус биосферного заповедника. Парк «Беловежская пуща» занимает территорию более 90 тыс. гектаров.

В пуще размещается резиденция белорусского Деда Мороза.

-

Брест-Центральный

Станция Брест-Центральный расположена в городе Бресте. Брест – конечная станция главной железнодорожной артерии страны. Железнодорожная станция сохранила название города, который является третьим по древности городом республики после Полоцка (862 г.) и Турова (980 г.).

Первый рельсовый путь в районе Бреста появился в 1869 году, когда за счет казны был построен небольшой участок от частной Варшаво-Тереспольской дороги до Кобринского форштадта Брест-Литовской крепости.

Он был открыт 1 ноября 1869 года и передан для эксплуатации Варшаво-Тереспольской железной дороге 16 (28) ноября.

В XIX веке Брест становится крупным железнодорожным узлом, возникшим при слиянии двух станций, принадлежавших разным железным дорогам. Это произошло в 1871 году.

Через 10 лет в Бресте различные казенные и частные железные дороги уже имели 5 станций, работавших на 6-ти направлениях: Варшава, Граево, Холм, Ковель, Москва, Брянск.К началу XX века Брестский железнодорожный узел пересекали Московско-Брестская, Привислинские, Юго-Западные и Полесские железные дороги.

В годы первой мировой войны узел не пострадал, поскольку Брестская крепость и город были сданы без боя. Ветка, где стоял поезд императора (она так и называется до сих пор – Царская ветка), стала соединительным путем между станциями Буг и Брест-Северный.

С 1919 по 1939 годы Брест входил в Виленскую дирекцию.

В 1939 году приказом НКПС № 229/Ц от 02.12.1939 г. было организовано Брестское (Брест-Литовское) отделение.

В послевоенные годы железнодорожный транспорт был полностью восстановлен, кроме того по всем его направлениям произведены коренные перевооружения и реконструкция.

Город Брест (летописное название Берестье, Бересть) – центр Брестской области и района, перспективный центр туризма Беларуси международного значения.

В 349 км от Минска. Брест – крупный узел автомобильных и железных дорог, направления на Барановичи, Лунинец, Ковель, Белосток, Варшаву.На территории города находятся пограничные пункты пропуска через государственную границу Республики Беларусь.

Брест – конечный порт на Днепровско-Бугском канале. Население Бреста составляет более 300 тысяч человек (2007).

Впервые Брест упоминается около 1019 г. в «Повести минувших лет».

На территории города находятся пограничные пункты пропуска через государственную границу Республики Беларусь.

В 11–13 вв. принадлежал туровским, киевским, литовским, владимирско-волынским князьям.

В 1379 г. город разграблен и сожжён тевтонскими рыцарями.

С 1-й половины 14 в. владение великого князя ВКЛ Гедимина, затем князя Кейстута, в составе Трокского княжества.

В 1382–84 гг. владение князя Скиргайлы, затем князя Витовта.

Брест – конечный порт на Днепровско-Бугском канале. Население Бреста составляет более 300 тысяч человек (2007).В 1390 Брест первым среди белорусских городов получил самоуправление на основе магдебургского права.

С 1413 г. центр экономии, привилегией отнесён к главным городам ВКЛ.

В 1500 г. разграблен войсками крымского хана.

В 14–18 вв. существовали костёлы и монастыри августинцев, бернардинцев, бернардинок, бригиток, доминиканцев, тринитариев, униатские церкви и монастыри.

Здесь была провозглашена Брестская уния 1596 года.

Во время войны 1648–51 гг. в 1648 г. город был разрушен войсками Б.Хмельницкого, в Северную войну 1655–60 гг. в 1657 г. сожжён шведскими войсками.

С 1795 г. в составе Российской империи, с 1796 г. уездный центр.

Важное военно-стратегическое положение города послужило причиной выбора строительства Брестской крепости.В 1-ю мировую войну 26.08.1915 г. оккупирован германскими войсками.

3.03.1918 г. здесь был подписан Брестский мир 1918 г.

С 1921 г. в составе Польши, с 1939 г. в составе БССР.

В Великую Отечественую войну Брестская крепость прославилась героической 28-дневной обороной (с 22 июня до конца июля).

За годы оккупации немецко-фашистские захватчики уничтожили в Бресте более 34 тыс. советских граждан.Достопримечательности:

Мемориальный комплекс Брестская крепость-герой с Музеем обороны Брестской крепости был создан в 1969–71 гг. на территории Брестской крепости для увековечения подвига участников обороны Брестской крепости во время Великой Отечественной войны.

Скульптурно-архитектурный ансамбль включает уцелевшие здания, законсервированные руины, крепостные валы и произведения современного монументального искусства.

– Свято-Николаевская церковь (в крепости), 1851–79 гг.

Брестский областной краеведческий музей с филиалами:

«Археологический музей «Берестье».

Музей открыт на месте раскопок древнего Бреста, находится на территории Брестской крепости.

Площадь раскопок составляет более 1000 кв.м.

На глубине около 4 м. вскрыто до 30 жилых и хозяйственных построек детинца – центральной укрепленной части Берестья.

Все строения относятся к XIII веку.

В музее также можно увидеть и найденные при раскопках предметы быта жителей древнего Бреста);

«Спасенные художественные ценности»;

«Художественный музей»;

«Каменецкая башня» в г. Каменец;

Музей истории города Бреста.

- Крестовоздвиженский костел, памятник архитектуры позднего классицизма (1856).

- Симеоновская церковь, памятник архитектуры псевдорусского стиля (1865);

- Свято-Николаевский кафедральный Собор.

Социально-культурные объекты Белорусской железной дороги:

Музей железнодорожной техники локомотивного депо Брест РУП "Бресткое отделение Белорусской железной дороги":

Адрес: Республика Беларусь, 224030, г. Брест, ул. Машерова, 2

Контактные телефоны: (+375 162) 27 47 64

Оздоровительный центр РУП "Бресткое отделение Белорусской железной дороги"

Адрес: 224024, Республика Беларусь, г. Брест, ул. Карасева, 34.

Контактные телефоны: (+375 162) 26 35 50, факс (+375 162) 21 21 11;

E-mail: sans@brestrw.by